人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

電気代の高騰が止まらない今、注目を集めているのが「太陽光発電+蓄電池+V2H」のトリプル活用術。

この記事では、家庭の電気を効率よく自給自足する方法を徹底解説します。

仕組みや導入費用はもちろん、「どの順番で導入すべき?」「本当に電気代は下がるの?」といった疑問にも答えます。

さらに、2025年の補助金情報や導入事例も紹介。読み進めることで、あなたに最適な導入プランが見えてきます。

この記事を読むことでわかること

それでは早速、電気代ゼロも夢じゃない!最先端の電力活用術を見ていきましょう。

再生可能エネルギーを家庭で最大限に活用するためには、太陽光発電だけでなく、蓄電池やV2Hとの連携が欠かせません。

それぞれの役割を理解し、効果的に組み合わせることで、電気代の削減や災害時の備えにもつながります。

ここでは、3つの設備を組み合わせることで得られる具体的なメリットと、その仕組みについてわかりやすく解説します。

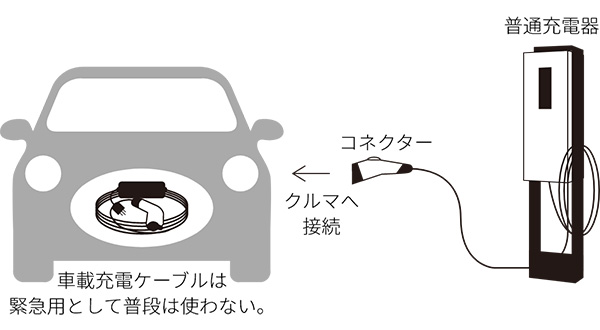

V2H(Vehicle to Home)とは、電気自動車(EV)に蓄えた電力を住宅に供給するシステムのことを指します。

これにより、EVが移動手段だけでなく家庭の電源としても活躍します。

日中に太陽光発電で得た電力をEVに充電し、夜間や停電時にその電力を家庭で利用することで、電力の自給自足が可能になります。

V2Hは、エネルギーの効率的な運用や非常時の電源確保にも有効です。

この3つの機器を連携させることで、家庭のエネルギー管理がよりスマートになります。

太陽光発電は日中の発電に強みがあり、蓄電池は夜間や雨天時のバックアップを担います。

そしてV2HはEVの大容量バッテリーを活用することで、より柔軟な電力利用を可能にします。

| 設備 | 主な役割 | 活用シーン |

|---|---|---|

| 太陽光発電 | 昼間に電気をつくる | 日中の電力消費をカバー |

| 蓄電池 | 発電した電気を貯めて使う | 夜間や停電時の供給 |

| V2H | EVから電力を住宅に供給 | 災害時やピーク時の活用 |

これらを組み合わせることで、昼夜問わず安定して家庭に電力を供給できるようになります。

また、電力会社からの購入電力量を減らすことで、電気代の削減にもつながります。

すべての家庭にこの3つの設備が必要というわけではありません。

ライフスタイルや地域特性、住宅の構造などによって向き不向きがあります。

ここでは導入に向いている家庭の特徴を整理します。

特にオール電化住宅やEVを所有しているご家庭では、高い効果が期待できます。

逆に電力使用量が少ない単身世帯や、EVの導入予定がない家庭では、コストパフォーマンスが下がる可能性もあります。

太陽光発電をV2Hと連携させるためには、単にパネルを設置するだけでは十分ではありません。

発電能力や設置環境、パワーコンディショナの種類まで、押さえておくべきポイントは多岐にわたります。

この章では、V2Hと相性の良い太陽光システムを選ぶために知っておきたい基本情報をわかりやすく解説します。

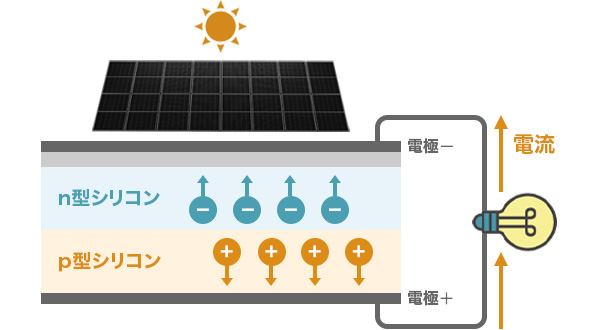

太陽光パネルは、太陽の光エネルギーを電気に変換する装置です。

パネル内部の半導体が光に反応し、電流を発生させる仕組みになっています。

この電気は直流で発電され、パワーコンディショナによって交流に変換されて家庭で使われます。

パネルの種類によって、変換効率や設置面積に違いがあるため、用途に応じて選ぶことが重要です。

| パネルの種類 | 特徴 | 向いている家庭 |

|---|---|---|

| 単結晶シリコン | 変換効率が高く、設置面積が小さくて済む | 屋根が狭くても高出力を求める家庭 |

| 多結晶シリコン | コストパフォーマンスに優れ、価格が安い | 広めの屋根に低コストで設置したい家庭 |

| 薄膜型 | 軽量でデザイン性が高く、曇天にも強い | 重量制限のある屋根やデザイン重視の家庭 |

また、屋根の方角や角度によっても発電量は大きく変わるため、事前のシミュレーションが重要です。

特にV2Hとの連携を考えている場合は、発電量と充電量のバランスが取れる構成を検討しましょう。

V2Hと連携する太陽光発電では、単に「大きければ良い」というわけではありません。

電気自動車に充電しつつ、家庭の電力もまかなえるバランスが求められます。

また、地域の日射量によっても発電効率は異なるため、自宅の立地環境も加味したうえで容量を決定する必要があります。

太陽光発電を効率的に導入するためには、事前の発電シミュレーションが欠かせません。

発電量、消費電力量、設置条件などを総合的に考慮することで、過不足のないシステムを選べます。

多くの業者では無料でシミュレーションを提供しており、年間予測発電量や月ごとの発電バランスを可視化できます。

V2Hや蓄電池との連携を見越した場合は、余剰電力がどれだけ出るかも重要な判断材料になります。

時間帯ごとの電力使用傾向や、EVの充電タイミングも考慮に入れることで、より現実的なプランが見えてきます。

最適なシステム設計のためにも、シミュレーションは早い段階で行うことをおすすめします。

V2Hと蓄電池を連携させる際には、蓄電池の仕様や設置方法が非常に重要です。

特に非常時のバックアップや日常的な電力最適化を考えるなら、適切なタイプと容量を選ぶことが欠かせません。

ここでは、負荷の種類や給電バランス、災害時の安心性を高めるポイントについて詳しく解説します。

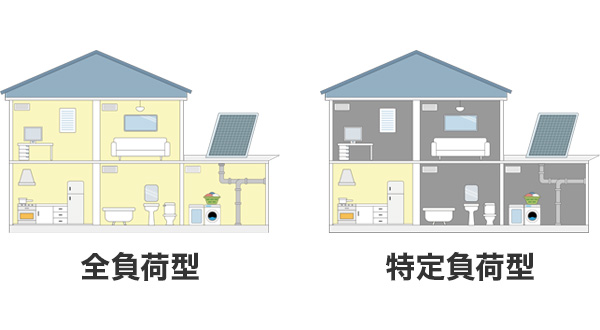

蓄電池には、全負荷型と特定負荷型という2つのタイプがあります。

それぞれの特徴を理解し、自宅の使い方に合ったタイプを選びましょう。

| タイプ | 特徴 | 向いている家庭 |

|---|---|---|

| 全負荷型 | 停電時に家全体へ電力を供給できる | 家族が多く、複数の部屋で電力を使う家庭 |

| 特定負荷型 | 決められた回路のみへ電力を供給する | 最低限の電力を確保できれば良い家庭 |

全負荷型は多くの家電を同時に使える反面、工事費が高くなります。

一方、特定負荷型は費用を抑えやすいですが使える回路が限られます。

蓄電池の容量は、日常の電気使用量やEVへの給電とのバランスで選ぶ必要があります。

容量が小さすぎると、非常時や夜間に電力が不足する可能性があります。

V2Hと連携することでEV側のバッテリーも活用できますが、それでも蓄電池が不足すると快適な生活は難しくなります。

自宅の消費パターンに合わせた適切な容量設定が必要です。

蓄電池は設置場所によって使い勝手や安全性が大きく変わります。

特に地震や豪雨などの災害を想定した場合、設置環境は慎重に検討する必要があります。

屋外設置タイプはスペースを確保しやすい反面、気象条件に影響されやすいため防水・防塵対策が求められます。

一方で屋内設置タイプは気温変化の影響を受けにくく、安定した運用がしやすくなります。

また、災害時の操作性を考えると、出入口付近や電気系統の近くに設置することが望ましいです。

設置業者と相談しながら、安全かつ効率的な設置場所を選ぶようにしましょう。

V2H機器は多くのメーカーから発売されており、性能や対応EV、機能面で違いがあります。

家庭の使い方や停電対策の優先度によって、最適な機器は変わってきます。

この章では、主要メーカーの特徴や機能の違い、2025年時点での導入費用と補助金活用について詳しく解説します。

V2H機器は日本国内でも複数のメーカーが製造しており、それぞれに特色があります。

性能や保証内容などを比較して、自宅の条件に合ったものを選ぶことが大切です。

| メーカー名 | 主な製品 | 特徴 |

|---|---|---|

| ニチコン | EVパワー・ステーション | 普及率が高く、多くのEVに対応 |

| デンソー | DNEVC-D6075A | 自動車メーカー系ならではの信頼性 |

| 東光高岳 | V2Hシステム | 非常用電源としての強みがある |

その他にも、オムロンやパナソニックなどが家庭向けV2H市場に参入しています。

設置実績や対応車種、保証内容なども選定のポイントになります。

V2H機器は一見すると似たように見えますが、制御方式や機能面で違いがあります。

特に停電時の自動切替機能の有無は、家庭の安心感に大きく関わります。

また、出力容量によって対応できる家電の数も異なります。

最大出力が小さいと、冷暖房やIH調理器を同時に使うのは難しくなる場合もあるため注意が必要です。

V2Hの導入には、本体代金に加えて設置工事費が必要です。

導入コストは決して安くはありませんが、自治体の補助金を活用することで大きく軽減できます。

たとえば東京都では、V2Hの導入に最大75万円の補助金が用意されています。

補助金額は自治体により異なるため、最新情報を公式サイトで確認することが重要です。

また、蓄電池や太陽光との同時申請で優遇されるケースもあります。

工事前に申請が必要な場合もあるため、導入を検討する段階で手続きの流れを確認しておきましょう。

太陽光発電、蓄電池、V2Hをバランスよく組み合わせることで、電力の自給率を高めることができます。

この章では、昼夜の使い分けや可視化ツールの活用、季節ごとの調整方法などを紹介し、電気代を減らすための実践的な運用術を解説します。

昼間に太陽光発電でつくった電力を有効活用することが、電気代削減の基本です。

発電した電気をそのまま使い、余った電気を蓄電池やEVに充電します。

夜間は蓄電池やV2Hからの電力供給で、電力会社からの購入を減らします。

特に夜間の電気使用が多い家庭では、電気代の差が大きく出やすくなります。

| 時間帯 | 使用する電源 | 目的 |

|---|---|---|

| 昼間 | 太陽光発電 | 発電電力を直接使用し、余剰分を蓄電 |

| 夜間 | 蓄電池・V2H | 電力会社からの購入量を最小限に抑える |

太陽光だけで完結させるのは難しいですが、3つを連携させることで大幅なコストダウンが実現できます。

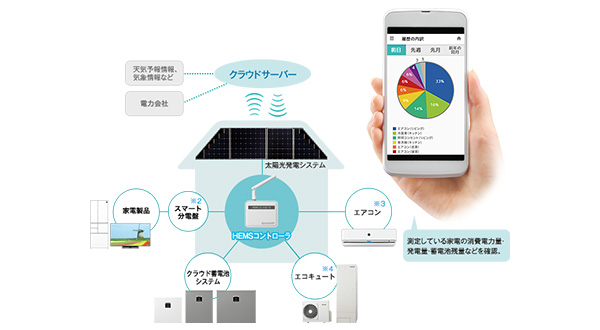

電気の使いすぎを防ぐには、自宅の消費電力量を把握することが大切です。

エネルギーマネジメントシステム(HEMS)を使えば、家電ごとの使用量を見える化できます。

V2Hや蓄電池もHEMSと連携すれば、どのタイミングでどこから電力を引き出すかを自動で最適化できます。

データに基づいた運用が、日々の節電につながります。

季節によって発電量や電力使用の傾向は変化します。

夏と冬はエアコンなどの使用量が増えるため、蓄電池の充電計画を工夫する必要があります。

また、日照時間が短い冬は発電量も減るため、蓄電池とV2Hの使い分けが重要になります。

一方、春や秋は太陽光が安定して発電するため、売電とのバランスを意識すると良い結果につながります。

時間帯としては、朝と夕方の電力需要が高まる時間に蓄電池やV2Hから電気を供給できるように調整しましょう。

日中の余剰電力を上手にためて、効率的に使うことが節電の鍵となります。

V2Hと太陽光・蓄電池の導入を考える際には国や自治体の補助制度が大きな後押しになります。

ここでは最新の支援策を整理しながら賢く申請を進めるためのポイントを詳しくご紹介します。

2025年度の国の「CEV補助金」ではV2H充放電設備の設置費用が最大50万円まで支援されます。

その上に自治体独自の補助を重ねることで実質の負担額をさらに抑えられる可能性があります。

また、蓄電池にはサイクル耐久性6000回以上などSII登録製品であることなど要件があります。

太陽光やV2Hとのセットで申請すれば追加の補助を受けられる自治体もあります。

【2025最新版】V2H補助金はいくら?申請要件と金額まとめ(最大65万円!)

太陽光・蓄電池・V2Hをまとめて導入すると補助金額がさらにアップする場合があります。

たとえば「次世代ZEH+補助金」ではV2Hは最大75万円、蓄電池とセットでさらに支援が受けられます。

自治体によっては太陽光+V2HやEVとのセット導入を補助金交付の条件としているケースもあります。

各市町村の制度条件は確認しておくと安心です。

補助金は先着順で予算がなくなれば終了する場合があります。

2025年も6月〜7月ごろ申請受付が始まり短期間で締め切られる自治体もありました。

申請前には、見積書や登録機器の仕様書、施工前後の写真など必要書類をしっかり準備しましょう。

申請タイミングを誤ると対象外になる場合があります。

補助金を活用すれば初期費用が大きく圧縮できるので早めに申請手続きを進めることが大切です。

実際に太陽光・蓄電池・V2Hを導入した家庭では、どのような変化が起きたのか気になる方も多いでしょう。

ここでは電気代の推移や災害時の使用例、導入時に注意すべき点など、リアルな事例をもとに詳しくご紹介します。

家族4人暮らしの一般家庭で、太陽光と蓄電池、V2Hを組み合わせて導入した事例があります。

使用電力の大半を自家消費に切り替えることで電気代の削減に成功しています。

| 項目 | 導入前 | 導入後 |

|---|---|---|

| 月平均電気代 | 18,000円 | 5,000円 |

| 年間売電収入 | なし | 約60,000円 |

| 電力自給率 | 約15% | 約70% |

導入後は、昼間に太陽光で発電した電力をEVや蓄電池に充電し、夜間や雨天時に再利用することで、電力会社からの購入量を大幅に抑えることができました。

ある地域では台風の影響で停電が発生しましたが、蓄電池とV2Hを導入していた家庭では、照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電など、生活に必要な最低限の電力を確保できました。

停電時も落ち着いて対応できたとの声が多く、非常用電源としての安心感が導入後の満足度につながっています。

導入後に後悔しないためには、事前の情報収集と設備選びが重要です。

家庭の電力消費パターンや設置環境に応じた構成を選ばないと、期待した効果が得られない可能性もあります。

また、長期的な目線でメンテナンスや保証内容を確認しておくことも大切です。

ライフスタイルに合ったシステムを選ぶことで、導入後も快適かつ経済的な運用が可能になります。

太陽光発電・蓄電池・V2Hの3つを組み合わせることで電気代を大幅に削減できるだけでなく災害時の備えや環境配慮にもつながります。

最後に、導入前のチェックポイントと将来を見据えた考え方を整理します。

設置や購入を検討する際は、初期費用だけでなくライフスタイルや電力使用状況を踏まえた判断が大切です。

以下の項目を事前に確認しておくことで無駄のない導入につながります。

特に設置条件や対応車種の確認を怠ると思わぬトラブルにつながることもあるため注意が必要です。

V2Hを含めた電力の自給自足システムは今後ますます重要性が高まると考えられています。

再生可能エネルギーの主力化に向けた政策も進んでおり国や自治体の支援も継続が期待されます。

電気代の高騰や災害リスクの増加に備えるうえでも今のうちから備えておくことは大きな意味があります。

また、EVの普及とともにV2H対応設備の選択肢も広がっていくでしょう。

今回ご紹介した内容を参考にそれぞれの家庭に合ったベストな組み合わせを見つけ無理のないかたちで導入を進めていくことが大切です。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H