FAQ

FAQ

一般的な寿命は25〜30年、劣化率は年0.3〜0.7%前後と言われています。

国内外の主要メーカーでは、25年の出力保証(一定の発電量を下回らない保証)が標準になりつつあります。

設置後20年経っても、当初の80〜90%程度の発電が見込めるケースが多いです。

一般的な戸建ての場合、太陽光発電で110〜200万円前後が目安です。

例として、4〜6kWシステムだと

・機器代(パネル・パワコン):70〜130万円

・施工費:40〜70万円

屋根の形状やメーカー、蓄電池の有無で大きく変わるため、スマイルエコでは現地調査+お見積りを無料で行い、内訳も分かりやすくご説明しています。

<<<<<無料お見積もりはこちら>>>>>

目安としては10年前後、条件が良いご家庭だと5〜8年程度で回収できるケースもあります。

・電気代単価(買う電気):約29〜40円/kWh

・売電単価:10〜16円/kWh 前後

最近は「売電益」より電気代削減(自家消費)の効果が大きく、昼間の使用量が多いご家庭ほど回収が早まる傾向にあります。

シミュレーションでは年間の電気代削減額・売電収入・投資回収年数を一緒にお出しします。

南向き・傾斜30度前後が理想ですが、東西向きでも十分導入可能です。

・南向き:最も効率が高い

・東西向き:南向きの80〜90%ほどの発電

・北向き:条件により設置を見送る場合も

屋根の面積や形状、周辺の影の有無など、図面や現地調査で一件ずつ丁寧に診断します。

向き・角度・影は発電量に大きく関わりますが、設計である程度カバーできます。

・向き:南>東西>北

・勾配:20〜30度前後が一般的

・影:一部にかかる影でも、最新のパワコンや最適化デバイスで影響を抑えられる場合あり

スマイルエコでは、シミュレーションで影の影響を考慮してからご提案しています。

専用金具と防水処理を正しく行えば、雨漏りリスクは非常に低いです。

屋根材(瓦・スレート・金属など)ごとに

・専用の固定金具

・防水シート

・コーキング処理

を用いて施工します。

またスマイルエコでは、施工保証を付けており、万が一の場合にも責任を持って対応します。

現在の電気料金・売電価格のバランスから、基本は「自家消費」が有利です。

昼間の電気を太陽光でまかなうことで、「買う電気(約29〜40円)」を減らせるため、売電するより2〜3倍の価値になります。

ご家庭の生活スタイルによっては、蓄電池と組み合わせることでよりお得になる場合があります。

「停電対策」と「電気代削減の最大化」を重視する方には非常におすすめです。

・夜間も太陽光の電気を使える

・停電時に照明・冷蔵庫・コンセントなどを長時間稼働できる

・一部の自治体では補助金対象

一方で、初期費用がプラス100〜250万円程度かかるため、電気の使い方・地域の停電リスク・補助金の有無を踏まえてシミュレーションし、「付けた方がいいお客様」「太陽光だけで十分なお客様」を正直にお伝えしています。

太陽光だけでも「非常用コンセント」で一部使用可能、蓄電池があれば家全体をカバーできます。

・太陽光のみ:日中、専用コンセントから数百〜1,500W程度まで使用可能

・太陽光+蓄電池:契約プラン次第で、家中の照明・冷蔵庫・テレビ・スマホ充電などを長時間まかなえる

どこまでバックアップしたいかによって、最適な容量・配線方法をご提案します。

太陽光発電は4年に1回のメンテナンスが義務付けられています。(一般社団法人日本電機工業会・太陽光発電協会 「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」より)

スマイルエコでは、太陽光発電だけではなく、蓄電池・エコキュートを導入いただいたお客様にも、メンテナンスを3年ごとに無料実施しています。

国の基準を満たす耐風設計・地域に合わせた部材選定で対応しています。

・強風地域:引抜き強度の高い金具・ビスを使用

・積雪地域:積雪量を考慮した金具や架台を採用

・海沿い:塩害地域向けパネル・金具を選定

また、火災保険・家財保険などでカバーできる場合も多く、加入状況も一緒に確認させていただきます。

「機器保証」「出力保証」「施工保証」の3つが基本です。

メーカーや商品によりますが、目安として

・機器保証:10〜15年

・出力保証:25〜30年

・施工保証(当社):10年 など

スマイルエコでは、保証内容を比較した上でメーカー選定を行い、お客様が安心して長く使えるようご提案しています。

可能です。太陽光と組み合わせることで光熱費削減効果がさらに高まります。

・エコキュート:昼の太陽光でお湯を沸かし、夜に使用

・EV(電気自動車):余剰電力で充電して“走る蓄電池”として活用

・V2H:停電時にEVの電気で家へ給電

電気自動車をお持ち・購入予定のお客様には、将来のV2H対応も見据えた配線計画もご提案可能です。

国・都道府県・市区町村によって、太陽光・蓄電池・V2Hなどに補助金が出る場合があります。

・予算や受付期間があり、早い者勝ちになる制度も多い

・要件(機種・工事内容・申請時期)を満たさないと対象外になる

スマイルエコでは、お住まいの地域の最新補助金を調べて、申請条件も分かりやすくご案内しています。

目安は「夜間の使用量」または「停電時に維持したい負荷×想定時間」です。

冷蔵庫・照明・通信を重視なら6~9kWh、生活をほぼ通常通りなら10~15kWhが一つの目安です。

特定負荷は分電盤から重要回路だけを非常用に分ける方式で、導入コストが抑えやすいです。

全負荷は家中の回路をバックアップできる代わりに、容量・出力・工事が大きくなります。

IH・エアコン・電子レンジなど同時使用が多い家庭は全負荷が安心ですが、必要出力(kW)も十分に確認してください。

AC結合は既存の太陽光に後付けしやすく、機器の自由度が高いです。

直流結合は太陽光→蓄電池→家庭の変換回数が減り、効率面や制御面で有利な場合があります。

新設時はハイブリッドPCSが人気、既設PVに増設ならAC結合が簡便、という選び方が多いです。

いいえ。太陽光の余剰に加え、夜間の安い時間帯(時間帯別料金)で系統から充電して、昼に放電する経済運転も可能です。

停電時は太陽光があれば自立運転で充電を継続できる機種が多いですが、PVがないと連続運転時間は容量次第です。

LFP(リン酸鉄)系はサイクル寿命が長く熱安定性に優れ、住宅用で主流です。カタログ上は6,000~12,000サイクル級のモデルもあります。

保証は「年数」+「サイクル数」+「残存容量(例:60~70%)」の条件で定義されるのが一般的です。

高温・高出力連続・深放電は寿命を縮めるため、設置環境と運用設定が重要です。

多くは瞬時~数秒で自立運転へ切替わります。冷蔵庫・照明・通信機器などはほぼ瞬断なしで継続できる設計が一般的です。

太陽光と連携して昼は充電・夜は放電し、長期停電にも耐えやすくなります。エアコン・IHなど大電力機器の同時使用可否は定格出力と起動電流で確認してください。

住宅用はBMS(電池管理)や各種保護回路、温度監視、異常時遮断、難燃筐体で安全性が高められています。

直射日光・高温多湿を避け、可燃物からの離隔を確保することが重要です。施工は有資格者が行い、メーカー設置基準・消防法・電気設備技術基準等を遵守します。

屋外用は軒下・外壁まわり、屋内用は納戸・ガレージなどに置くことが多いです。適合温度範囲(例:-10~40℃)と結露対策、換気スペースを確保します。

騒音はPCSのファン音が主で、小さな会話より小さいレベルが一般的ですが、寝室直近は避ける設計が無難です。

発電・充放電・買電・売電の可視化、運転モード(経済/グリーン/停電優先など)の選択、スケジュール制御、ファームウェア更新が可能です。

季節・電気料金・生活パターンに合わせ最適化し、月次レポートで効果検証できます。通知機能で異常の早期検知も可能です。

モジュール増設に対応する機種なら、容量を段階的に拡張できます。

V2H(EVから家へ給電)導入予定がある場合は、対応プロトコルやPCSの互換性、主幹連系・自立系統の切替方式を事前に確認してください。

将来の熱ポンプ化(エコキュート)・IH化も見据え、出力余裕のあるプランが安心です。

太陽光発電や蓄電池の現地調査は必ず必要です。

ブレーカー周りなどの電気の配線状況や、太陽光発電・蓄電池の設置環境が整っているかなど、実際に確認させていただく必要があります。

お家の構造にもよりますが、基本的には、1時間ほどお時間をいただいております。

配線の確認など行う際にお家の中に入る必要があります。

現地調査当日は、ご本人様を含む一人以上のお立ち合いをお願いします。

現地調査では、

・お屋根に太陽の光が十分にあたっているか

・設置スペースに太陽光パネルを何枚乗せることができるのか

・台風などの強風に備え、お屋根の強度が適切か

(地域ごとの風速・積雪量を気象庁のデータをもとに算出し、適切かどうか判断しています。)

・屋根材が劣化していないかなどの状態確認

基本的にはこのような事を確認させていただきます。

蓄電池の現地調査では、

・すでに導入されている太陽光発電の発電状況の確認

(場合によっては、お屋根に登り太陽光パネルのチェックをする場合もございます。)

・蓄電池の設置場所の選定

・工事方法の確認(配線ルートの確認など)

基本的にはこのような事を確認させていただきます。

太陽光発電の現地調査までに用意していただくものは、

・住宅の設計図面

ただし、設計図面に関してもしご自宅になければご準備していただかなくても可能です。

蓄電池の現地調査までに用意していただくものは、

・太陽光発電の請負契約書、もしくは見積書

今お使いの太陽光パネル・パワーコンディショナなどの型番を知るために必要です。

ご相談いただいてから、スムーズに進みますと、約1ヶ月~2ヶ月ほどです。

ただし太陽光発電の発電開始時期につきましては、設備認定の申請・手続きなどで国が認可するまでに時間がかかる場合があり、早い時期で3ヶ月、遅い時期だと半年~1年かかる場合もあります。

蓄電池をご自身で設置することはできません。

設置工事をするにあたって、施工IDの取得や、電気を通す工事が必要になるため、専門的な知識や工事技術が必要になります。

必ず、専門家にお願いしましょう。

太陽光発電の設置とケーブルの配線工事は1日〜2日で完了します。

ご自宅によって足場が必要な場合は、プラスで1日ほど要する場合もあります。

蓄電池の設置工事は、1日で完了します。

作業内容や、ご自宅の状況によっては、2日かかることがあります。

設置工事の当日は立ち合い必須になります。

パワーコンディショナなどの機器を屋内に設置したり、問題なく太陽光発電や蓄電池が動いているかの確認を一緒にしていただく必要があり、ご家族どなたでも構いませんのでお一人、お立ち合いをお願いしております。

自家消費に関してはすぐに使用することは可能です。

売電収入に関しては、申請が受理され売電用メーターの設置が完了してから約1ヶ月〜2ヶ月ほどで使用できます。

申請時期によっては、半年以上かかる場合があります。

すぐに使用していただけます。

多少の雨であれば工事を行います。

大雨や、大雪等の場合は、お屋根に登っての工事は危険ですので、日程を調整させていただくこともあります。

設置工事の前日に天候をこちらで確認し、ご連絡させていただきます。

基本、雨漏りは施工不良が原因で起こります。

施工IDを取得している会社であれば雨漏りが起こるという心配はありません。

ですが、どうしても穴は開けたくないということでしたら、お家のお屋根にもよりますが、

穴を開けずに設置する方法もあり、この方法であれば雨漏りの心配はありません。

設置工事の前に必ず確認してみましょう。

パワーコンディショナや、モニターなどを設置する際にお家の中に入って作業することがあります。

設置工事後にかかる費用はメンテナンス費用や、撤去する時の費用になってきます。

スマイルエコでは、2〜3年に一度無料点検をしておりますので、メンテナンス費用がかかることはないです。

設置工事費用は20〜30万円前後です。

詳しい金額はご家庭によって変わってくる為、見積もりをとることをおすすめします。

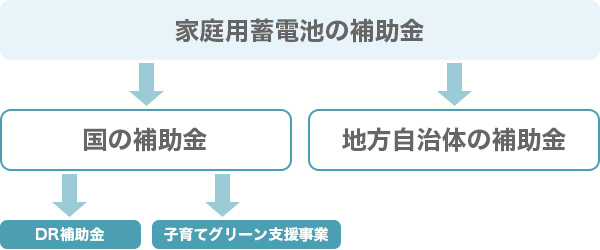

国、都道府県、市区町村の独自制度などがあります。

対象は太陽光、蓄電池、V2H、HEMS、エコキュート等で、単体またはセット要件のこともあります。

募集期間・予算枠・先着/採択方式が異なるため、複数レイヤーを横断的に確認します。

国が行なっている補助金制度は2つです。

①子育てグリーン支援事業

②家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業(DR補助金)

補助金ごとに、条件が異なります。(2025年3月現在)

多くは「着工前の交付申請→交付決定→着工→完了報告→交付」の流れです。

交付決定前に契約・着工すると対象外になる制度もあるため、スケジュール管理が最重要です。

「国+自治体」など併用可能な組み合わせもありますが、同一機器への重複不可や上限設定が一般的です。

要綱で「他制度との重複可否」「補助対象経費」「加算要件(ZEH等)」を確認し手続きを進めます。

方式は「定額」「定率(費用の○%)」「容量単価(kW・kWhあたり)」「上限つき加算」など様々です。

太陽光と蓄電池のセットで加点や上乗せがある制度もあります。

見積と仕様書を基に試算表を作り、複数制度で比較検討しお客様にご提案させていただきます。

申請書、誓約書、機器の型式・証明書、図面・系統図、見積書・契約書、工事写真、検査記録、支払い証憑、住民票・登記事項などが代表例です。

電子申請が増えていますが、原本・印影が求められる場合もあります。

申請主体は「施主(個人)」または「施工事業者」のどちらか、もしくは両者協働です。

実務は施工会社が代行・サポートすることが多いですが、最終責任者と提出者の役割分担を明確にしておくと安心です。

交付は完了報告後に数週間~数か月かかることがあります。

立替が必要な場合は、支払いタイミングと交付予定をあらかじめ計画しましょう。分割請求や着手金の有無も契約時に確認してください。

申請様式の不備、写真・証憑不足、要件外の機器、工期・期限違反、見積の計上誤り、他制度との重複違反などが典型です。

提出前のセルフチェックリストと第三者(施工会社)によるダブルチェックが有効です。

補助金は課税対象になる場合があります(申請主体・制度・用途により取り扱いが異なる)。

個人の所得区分や事業利用割合で扱いが変わることもあるため、具体的な税務判断は税務署や税理士に確認してください。

公式サイト(国・自治体・実施団体)で要綱・募集ページ・Q&A改定を随時確認し、メール配信を活用します。

定員到達で早期終了する制度も多いので、「機器選定→見積→申請」の並行進行が効果的です。

交付決定前の発注・着工の可否、型式の変更可否、期限延長の条件は特に注意してください。

蓄電池・太陽光発電の導入ならスマイルエコ

蓄電池

太陽光発電

V2H