人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

オール電化住宅に蓄電池って本当に必要?電気代の高騰や停電のリスクが増える今、気になっている方も多いはず。

この記事では、「電気代は本当に下がるのか?」「停電時はどうなる?」「補助金でいくら安くなるの?」といった疑問を、実例や数字を交えてわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、次のようなことがわかります:

将来の電気代対策や防災を考えるなら、今こそ行動すべきとき。

それでは早速、オール電化住宅に蓄電池を導入すべき理由を深掘りしていきましょう。

オール電化住宅とは、ガスを使わず電気のみで生活する住まいのことです。

住宅に導入される設備や特徴について知っておくことで、後の蓄電池導入の必要性やメリットがより明確になります。

オール電化とは、調理や給湯、冷暖房など生活インフラをすべて電気でまかないます。

この仕組みにより、ガスを契約する必要がなくなります。

光熱費を一本化できるため、家計の管理がしやすくなるという利点もあります。

主に導入される設備には、IHクッキングヒーターやエコキュートなどがあります。

これらは夜間の割安な電力を利用することで、電気代を抑える工夫がされています。

| 設備名 | 主な役割 |

|---|---|

| IHクッキングヒーター | 電力で加熱調理を行う家庭用調理機器 |

| エコキュート | 空気の熱を使い効率的にお湯を沸かす給湯機 |

| 蓄熱暖房機 | 深夜電力を活用して熱を蓄え日中に放熱する暖房機器 |

これらの設備を導入することで、電気を効率的に活用しトータルの光熱費削減や快適な生活環境の実現が期待できます。

オール電化住宅とガス併用住宅では、契約内容やエネルギー使用の考え方が異なります。

まず、ガスの基本料金が不要になる点が大きな違いです。

また、電力会社のプランとして「時間帯別料金」などが活用できます。

特に深夜電力を有効活用できる家庭では、大きな節約効果が見込めます。

ただし電力に依存することで、停電時には生活が不便になるリスクもあります。そのため、万が一の備えも重要となります。

オール電化は生活スタイルに合えば大きなメリットがありますが、停電リスクへの対策も含めて導入の検討が必要です。

オール電化住宅の特徴をより明確にするには、メリットとデメリットの両方を知ることが大切です。

以下に代表的な項目を整理しました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 光熱費の一本化で家計管理がしやすくなる | 停電時にすべての生活機能が止まるリスクがある |

| 火を使わないため火災のリスクが下がる | IHやエコキュートの導入コストが発生する |

| 夜間電力を活用することで電気代の削減が期待できる | 日中の電気料金が高いプランになることがある |

このように、メリットを活かしつつデメリットへの対策も行えばオール電化住宅はより快適で効率的な暮らしに繋がります。

昨今の電気料金の値上がりや災害の頻発により、オール電化だけでは不安を感じる方が増えています。

そこで注目されているのが蓄電池の導入です。

ここでは、今蓄電池が必要とされる背景とその理由を詳しく解説します。

ここ数年で電力供給の不安定化が進み、それに伴って電気料金が大幅に上昇しています。

特に2022年以降、燃料費の高騰や電力会社の調達コスト上昇により、一般家庭の負担は確実に増えています。

オール電化住宅では、全生活を電気に依存するため、電気代の変動が家計に与える影響も大きくなります。

その対策として、蓄電池を活用することで、高い日中の電力を買わずに済む仕組みが注目されています。

| 年 | 平均電気料金の推移(東京電力・300kWh/月) |

|---|---|

| 2019年 | 約7,800円 |

| 2021年 | 約8,500円 |

| 2023年 | 約10,300円 |

| 2025年(推定) | 約11,000円以上 |

電力価格の上昇傾向は今後も続く見込みとされており、早めの対策が求められています。

電力会社の料金プランには、時間帯によって価格が変わる制度があります。

特にオール電化住宅では、夜間電力が安く設定されています。

この割安な夜間電力を蓄電池にためておくことで、昼間の高い時間帯に使用する電気を補えるようになります。

結果的に電気料金のピークを抑えることができ、毎月の請求額を効率的に下げることが可能です。

このように、蓄電池があれば時間帯別料金制度を最大限に活かし、電気の使い方をより賢くコントロールできます。

地震や台風など自然災害が増える中で、停電リスクへの備えがますます重要になっています。

とくにオール電化住宅では、電気が止まると調理・給湯・暖房すべてに影響が及びます。

また、猛暑や寒波などで電力需要が急増すると、計画停電の可能性が出てくることも否定できません。

蓄電池を導入しておくことで、停電時も最低限の電力を確保でき、生活の安全性や安心感が大きく向上します。

今後の気象状況やエネルギー供給の不安定さを考慮すると、蓄電池の役割は今まで以上に大きなものとなります。

オール電化と蓄電池は、相互にその特性を補完し合える関係です。

効率的に電気を使いたい家庭や、光熱費の見直しをしたい方にとって、この2つの組み合わせは非常に有効です。

電気代が高くなるのは、日中の使用量が多い時間帯です。

オール電化では日中に使用する電力量も自然と大きくなります。

蓄電池を使えば、夜間にためた電気を日中に使うことができ、高単価の時間帯に電力を買わずに済む仕組みが整います。

特に調理や洗濯、掃除など家事を昼に行う家庭ほど、この効果は大きく現れやすい傾向があります。

こうした使い方により、オール電化の課題である日中の電気代負担を、蓄電池が効率的にカバーすることが可能になります。

オール電化住宅では、太陽光発電を導入しているケースが多く見られます。

発電した電気を家庭で使い、余剰分は売電するのが従来の流れです。

しかし、固定価格買取制度(FIT)の終了や単価の下落により、売るよりも自家消費にまわした方が経済的になりつつあります。

蓄電池があれば、昼間に使い切れなかった電力をためておけるため、夜や天気の悪い日にも活用できるようになります。

| 活用方法 | メリット |

|---|---|

| 昼間に発電・余剰電力を蓄電 | 売電せず夜間に自家消費できる |

| 雨天時や災害時のバックアップ電源 | 停電時も最低限の生活を維持できる |

| 売電価格が安い時間帯の蓄電回避 | 経済的に損をしにくくなる |

このように太陽光の価値を最大限に引き出すには、蓄電池の併用が非常に重要なポイントとなります。

近年は、家庭内エネルギーを見える化・最適化するHEMS(ヘムス)との連携も普及しています。

HEMSがあることで、いつ・どこで・どれだけ電気を使っているかが明確になり、無駄を減らした運用が可能になります。

また、蓄電池とスマート家電を連携させることで、夜間に優先的に電力を消費させるなどの自動制御も行えます。

オール電化住宅でこそ、こうしたスマートな仕組みを取り入れることで、電力の使い方をさらに効率的にできるようになります。

蓄電池を導入すると、どれほど電気代を抑えられるのか。

この章では、実際の家庭を想定したシミュレーションをもとに、導入前後の電気代の差を具体的に検証します。

4人家族の標準的なオール電化住宅では、月間の消費電力量は約500〜600kWhとなります。

蓄電池を導入することで、夜間の安価な電気をためて、昼間の高い時間帯の使用を減らすことができます。

さらに、太陽光発電があれば日中の自家消費が可能となり、売電よりも効率的に電気を使う選択ができます。

| 項目 | 蓄電池なし | 蓄電池あり |

|---|---|---|

| 月間電気代 | 約15,000円 | 約10,000円 |

| 年間削減額 | – | 約60,000円 |

| 削減率 | – | 約35〜40% |

このように、年間で約6万円の削減が期待できます。家計へのインパクトは決して小さくありません。

共働き世帯では、日中は在宅時間が短くなる傾向があります。そのため、電力のピーク使用時間も異なります。

昼間の使用が少ない分、夜間や早朝に電気を使うケースが多く、夜間の割安電力を効率よく活用できるチャンスがあります。

蓄電池に充電された電力を翌朝に使えば、ピークシフトによる節約が可能になります。

共働き世帯でも、蓄電池は電気代の節約と災害時のバックアップの両面で活躍してくれます。

蓄電池の節約効果は、使用方法によって大きく左右されます。適切な容量選びや時間帯制御がカギとなります。

例えば、深夜電力だけでなく太陽光と併用することで、日中に買う電力を最小限に抑えられるようになります。

また、HEMSと連携して自動制御を行うことで、効率的な放電タイミングが実現可能となります。

ただし、冷暖房やIH調理器など消費電力の大きい機器を同時に使うと、蓄電池の容量を超える場合もあるため注意が必要です。

メーカーによって最大放電量や対応負荷の範囲も異なるため、自宅のライフスタイルに合った設計が重要です。

オール電化住宅は便利な反面、停電時にはすべての生活機能が停止します。

そんな時に活躍するのが蓄電池です。災害時の電力確保手段として、どのように役立つのかを具体的にご紹介します。

一般的な停電は数時間で復旧する場合が多いですが、地震や台風の被害が大きい地域では、復旧まで数日かかることもあります。

その際に蓄電池があると、必要最低限の家電を稼働させることで、冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電などが可能になります。

太陽光と連携したシステムであれば、日中に再充電しながら翌日以降の生活にも電力を回すことができます。

| 使用家電 | 消費電力(目安) | 1日使用の目安時間 |

|---|---|---|

| LED照明(1部屋) | 10〜20W | 6〜8時間 |

| 冷蔵庫(400L前後) | 200〜400W | 24時間 |

| スマートフォン充電 | 5W | 2〜3回 |

| 電気ポット | 1000W | 1回(5分程度) |

使用機器を絞ることで、1日あたり2〜4kWh程度の消費に抑えられます。

7kWh以上の蓄電池があれば、1〜2日程度の最低限の生活は維持できます。

蓄電池の停電時給電には「非常用コンセント型」と「全負荷型」の2種類があります。

非常用コンセントは、あらかじめ決めた専用のコンセントのみ給電されます。

一方、全負荷型は分電盤を経由して家全体に電力を送る方式です。

用途や希望するライフラインレベルによって、どちらを選ぶかは大きく変わってきます。

予算と使い方をよく比較した上で、ライフスタイルに合った停電対策を講じることが重要です。

防災の観点から見ると、蓄電池は住宅のレジリエンス向上に役立ちます。

災害時の生活インフラ維持として、非常に有効です。

太陽光と蓄電池を組み合わせることで、外部からの電力供給がなくても最低限の生活を維持できる「自立型住宅」に近づけることができます。

特に小さなお子様や高齢者がいるご家庭では、停電時の寒さや暑さへの対策としても電力確保は欠かせません。

また、避難所に行かず在宅避難を選ぶ場合にも、蓄電池は安心して生活を続けるための大きな支えになります。

災害はいつ起きるかわかりませんが、蓄電池があることで日常生活の延長線上に防災を組み込むことが可能になります。

蓄電池選びで最も重要なのは「容量の目安」です。

どのくらいの電力をどの時間帯に使いたいかによって、必要な容量は家庭ごとに大きく異なります。

一般的な家庭の1日あたりの電力消費量は、4人家族でおよそ10〜15kWhとされています。

ただし、昼間に在宅することが多い家庭では、日中の使用量が多くなりがちです。

逆に夜間中心に電力を使う共働き家庭などでは、蓄電池との相性が良く、節電効果も高まります。

まずは電気の使用状況を見える化し、1日の平均使用量を確認することが重要です。

こうした要素を考慮しながら、蓄電池の導入容量を決めると導入後の満足度も高まりやすくなります。

蓄電池にはさまざまな容量がありますが、一般家庭に多く選ばれるのは5kWh〜13kWhです。

5kWhは非常時に最低限の電力を確保するタイプです。冷蔵庫・照明・スマホ充電程度に対応できます。

10kWhになると、冷暖房や電子レンジの使用も可能です。在宅時間が長い家庭に向いています。

13kWh以上の大容量モデルは、太陽光の自家消費を最大化したい家庭や、停電時の生活をより通常に近づけたい方に適しています。

| 容量 | 想定使用シーン | 特徴 |

|---|---|---|

| 5kWh | 非常用メイン | コンパクトで設置しやすく価格も抑えめ |

| 10kWh | 標準的な家庭 | 生活家電の多くに対応し在宅時も安心 |

| 13kWh以上 | 太陽光併用・防災重視 | 長時間の停電にも対応でき自立性が高い |

容量が大きくなるほど価格も上がりますが、使い方によっては長期的な経済効果が見込めます。

蓄電池は10〜15年が寿命の目安とされています。

買い替えや家族構成の変化も視野に入れておくと安心です。

導入当初は最低限の容量でも、太陽光の増設や在宅勤務の増加などにより消費電力が変化することがあります。

そのため、増設対応が可能なメーカーを選んだり、制御機能付きで柔軟に使えるモデルを検討したりするとよいでしょう。

また、分電盤の対応範囲も確認が必要です。全負荷対応にしたい場合は、容量と出力の両方に注意が必要です。

補助金の条件や保証期間も比較しながら、長く使える蓄電池を選定することがポイントになります。

家庭用蓄電池の導入には、機器本体の価格だけでなく、設置工事費や申請費などの諸経費がかかります。

しかし国や自治体の補助金を上手に活用することで、実質負担額を大きく減らせる可能性があります。

ここでは2025年時点での相場感と、補助金制度の最新情報をわかりやすく解説していきます。

蓄電池の費用は容量や機能、メーカーによって大きく異なります。

一般的に5kWh前後のモデルであれば、機器と工事費を合わせておおよそ100万円〜150万円ほどが目安です。

10kWh以上の大容量モデルになると、180万円〜250万円程度になることもあります。

| 容量(kWh) | 本体価格 | 工事費 | 合計費用の目安 |

|---|---|---|---|

| 5kWh | 80〜110万円 | 20〜40万円 | 100〜150万円 |

| 10kWh | 130〜180万円 | 30〜60万円 | 160〜240万円 |

表に示したように、容量に応じて価格帯が大きく変動します。

工事費には基礎工事や配線工事、既存設備との接続費が含まれます。

2025年度も、国や自治体による蓄電池への補助金制度が活用できます。

主なものは、国の「DR補助金」や「子育てエコホーム支援事業」、そして各自治体独自の補助金です。

これらは併用が可能なケースも多く、上手に組み合わせることで数十万円単位の助成が受けられます。

制度によっては、蓄電池単体での申請ができない場合もあります。

省エネリフォームや太陽光発電との同時導入が要件になることもあるため、確認が必要です。

ここでは、補助金を活用した際の実質負担額の目安をシミュレーションしてみましょう。

容量や補助制度の併用状況によって、最終的な自己負担額は大きく変わります。

| 容量 | 総費用 | 国の補助 | 自治体補助 | エコ支援 | 実質負担 |

|---|---|---|---|---|---|

| 5kWh | 120万円 | 18.5万円 | 15万円 | 6.4万円 | 約80.1万円 |

| 10kWh | 180万円 | 37万円 | 20万円 | 6.4万円 | 約116.6万円 |

5kWhモデルの場合、各種補助を活用すれば実質80万円前後で導入できます。

10kWhクラスでも、補助を最大限活用することで60万円以上の軽減が見込めるケースもあります。

補助金の条件や金額は自治体によって異なるため、導入前には必ず最新情報を確認してください。

エコキュートと蓄電池を併用することで、光熱費の節約や非常時の安心感が得られます。

それぞれの特徴を理解して、安全で効率的に運用するためのポイントをまとめました。

ここからは深夜電力の活用、注意点、スマート制御による効率化について詳しく説明します。

エコキュートは夜間の安い電力を使ってお湯を沸かすタイプです。

そこに蓄電池が加わると、余った夜間電力を貯めて昼間にも活用できます。

これにより昼間の電力ピークを避けながらお湯を使うことが可能になります。

併用には初期費用や設置スペースの確保が必要になる点に注意が必要です。

蓄電池の対応電圧(200Vなど)や容量を機器仕様と合わせて選ぶ必要があります。

蓄電池によっては容量不足で再沸騰に対応できないケースがあります。

また停電時の利用は、蓄電容量や他設備との連携も考慮が必要です。

スマート管理システムなどを用いると、充放電を自動で最適化できます。

AIやIoT連携で電気代の安い時間帯に自動充電し、使用ピーク時に放電すると効果的です。

| 機能 | 効果 |

|---|---|

| 夜間充電制御 | 深夜電力を最大限に活用しコストを削減 |

| ピークシフト放電 | 昼間の高単価帯の使用を抑え節約 |

| 停電時切替 | 災害時でもお湯や生活電力を確保 |

このような制御を導入すると、費用対効果が大きく改善します。

導入前に機能面と運用イメージをよく確認すると安心です。

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、電力を自宅でつくり、貯めて使うという“電気の自給自足”が可能になります。

電気代の削減や災害時の備えにもつながるため、近年ますます注目されています。

ここでは、昼間に発電した電気をどう蓄電し、どのように効率よく使うかを解説していきます。

太陽光パネルで発電した電気を、そのまま蓄電池にためておくことで、日没後や天気の悪い日にも電気が使えます。

特に、夜間の照明や冷蔵庫など、止めたくない電気設備を安定して使える点が大きなメリットです。

日中に余った電力をためておけることで、買電を最小限に抑えることができ、家計の助けにもなります。

かつては発電した電気を電力会社に売ることで収益化するスタイルが一般的でした。

しかし売電単価の低下により、現在では自家消費によって電気代を減らす方が、経済的な効果が大きくなっています。

そのため蓄電池を導入して、発電した電気を効率よく自宅で使うスタイルが注目されています。

こうした背景から、売るより使うという選択が、多くの家庭で主流となりつつあります。

蓄電池の活用をさらに進化させるのが、V2HやHEMSといったエネルギーマネジメントシステムとの連携です。

V2Hでは電気自動車(EV)にためた電気を家庭へ供給でき、HEMSは家の中の電力使用を見える化し、効率よく制御できます。

これにより、太陽光・蓄電池・EV・家電が一体となって、最適なエネルギー運用が可能になります。

| 連携機能 | 特徴とメリット |

|---|---|

| V2H | EVのバッテリーを家庭の電力として使うことができ、停電時のバックアップ電源にもなる |

| HEMS | 家中の電気の流れを見える化し、ムダな電力使用を抑える制御が可能 |

| スマート制御 | 天気や電気使用状況に応じて自動で充放電を最適化できる |

これらのシステムを取り入れることで、電気をつくる・ためる・使うという流れを無駄なくつなげることができます。

電気代の削減だけでなく、災害時の備えや、より快適な暮らしにもつながるのが大きな魅力です。

国内で人気の高い蓄電池メーカーを比較し、それぞれの特徴や選び方を解説します。

価格帯や保証内容、設置面の違いなどを理解し、より納得できる選択ができるようになります。

ここではニチコン、長州産業、オムロンの製品を中心に比較していきます。

2025年時点の導入率では、ニチコンが首位です。次いで長州産業、オムロンが続き、信頼の高い企業です。

それぞれ容量や連携機能などに特徴があります。

| メーカー | 代表機種 | 容量範囲 | 特長 |

|---|---|---|---|

| ニチコン | ESS‑H2L1、ESS‑Tシリーズ | 約5〜16.6 kWh | 豊富なラインナップ、V2H対応、全負荷型あり |

| 長州産業 | Smart PV Multi(CB‑LMP98A等) | 6.5〜16.4 kWh | OEMでオムロン製、HEMS対応、特負荷〜全負荷選択可 |

| オムロン | KPBP‑A/KP‑BUシリーズ | 6.3〜16.4 kWh | 最軽量設計、屋内設置可、高効率・保証長期 |

ニチコンは幅広い容量とV2H対応が特徴です。

長州産業はオムロン製を自社ブランドで展開し、柔軟な設置選択肢があります。

オムロンは軽量な設計と国内メーカーならではの安心感が魅力です。

それぞれメーカーの保証やサポートは以下の通りです。

長期的な安心感を求める場合、保証内容やアフターサポートの比較は重要です。

設置場所や重量、スペースの条件には差があります。

ニチコンの大型モデルは重量が200kg超に達する場合があるため、設置場所の強度確認が必要です。

オムロンは最軽量で150kg程度、屋内設置や壁掛けも可能な柔軟性があります。

長州産業(オムロンOEM)のモデルは、屋内・屋外どちらにも対応でき、設置自由度が高いです。

蓄電池を設置する際には、本体の置き場所や分電盤の位置、さらには工事の流れについて事前に把握しておくことが大切です。

トラブルを防ぎ、スムーズに導入を進めるためにも、設置条件や作業時間の目安を理解しておきましょう。

ここでは、設置スペース・機器配置・工期のポイントを順に解説していきます。

蓄電池は一般的に屋外設置が多く、機種によって大きさや重さが異なります。

設置には安定した地面と通気性、さらに十分な作業スペースが必要です。

転倒防止の基礎工事や、日当たり・風通しの条件も考慮しましょう。

| 機種タイプ | 設置方法 | 必要スペース(目安) |

|---|---|---|

| 小型蓄電池(5kWh前後) | 屋外据え置き型 | 約幅60cm×奥行40cm×高さ80cm |

| 中型〜大型(10kWh以上) | 屋外/屋内対応型 | 約幅100cm×奥行50cm×高さ120cm |

製品によっては、屋内に設置できるモデルもあり、屋外スペースが確保できない住宅にも対応可能です。

蓄電池を住宅の電気系統に組み込むには、分電盤とパワーコンディショナの配置が重要です。

一般的には分電盤の近くにパワコンを設置し、蓄電池との接続距離をできるだけ短くするのが理想的です。

配線距離が長くなると電力ロスが生じる可能性があるため、施工前の現地調査で確認しておくと安心です。

設置条件によっては配線経路の変更や補強が必要になる場合もあるため、業者との事前確認が欠かせません。

蓄電池の設置工事は、通常1日〜2日で完了するケースが多いです。

ただし、電気契約の切り替えや基礎工事の内容によっては数日かかることもあります。

施工当日までに必要な準備や、設置後の点検項目についても理解しておきましょう。

| 工程 | 主な内容 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 現地調査 | 設置環境や配線経路の確認 | 約1時間 |

| 基礎工事 | 転倒防止のためのコンクリート施工など | 半日〜1日 |

| 設置・接続工事 | 蓄電池本体と電気系統の接続 | 半日〜1日 |

| 通電・動作確認 | 蓄電池の起動と制御設定 | 約1時間 |

一般的には1〜2日で使用開始できますが、自治体の補助金申請に伴う書類提出なども忘れずに行いましょう。

オール電化と蓄電池を同時に導入する場合は、事前の確認や準備をしっかり行うことが成功の鍵です。

導入費用や契約内容、保証の有無など、あとから後悔しないためにもチェック項目を整理しておきましょう。

ここでは、見積書・保証内容・運用シミュレーションの観点から、失敗しないためのポイントを詳しく紹介します。

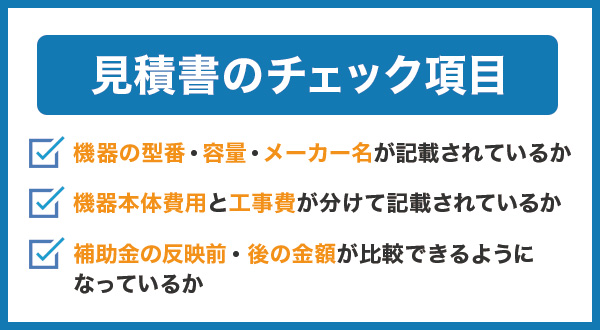

オール電化と蓄電池のセット提案は内容が複雑になりやすく、見積書の内訳を丁寧に確認する必要があります。

特に本体価格・工事費・申請費用などが一括で記載されている場合は要注意です。

項目ごとの費用や数量が明記されているかを確認しましょう。

不明点は必ず事前に確認し、説明が曖昧な業者は慎重に検討することが大切です。

導入後の安心感を得るには、保証内容とアフターメンテナンス体制の確認が欠かせません。

メーカー保証と販売店の独自保証が分かれている場合もあるため、内容の違いを把握しておきましょう。

特に、蓄電池は長期間の使用を前提としているため、性能保証の年数や条件は要チェックです。

| 項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 製品保証 | 蓄電池・IH・エコキュートそれぞれに何年保証があるか |

| 性能保証 | 蓄電容量の維持保証や出力性能が保証されるか |

| メンテナンス | 定期点検の有無、訪問費用が無料かどうか |

| 施工保証 | 配線や設置ミスに対して補償がついているか |

保証期間が長くても、適用条件が厳しいケースもあるため、細かな文言まで確認しておくと安心です。

導入したあとの使い方によって、経済効果や満足度に大きな差が出ます。

昼間に太陽光で発電し、夜は蓄電池で電気を賄うなど、ライフスタイルに合わせた運用計画を考えておきましょう。

家庭の電気使用状況に応じて、最適な放電タイミングを設定することが重要です。

事前にシミュレーションを行うことで、導入後に「思っていたのと違った」と感じるリスクを減らせます。

オール電化住宅では、調理・給湯・暖房など生活の多くを電気に依存しています。

そのため、停電や電気代の高騰といったリスクに備えるには、蓄電池の導入が非常に効果的です。

ここでは、なぜ今オール電化に蓄電池が求められているのか、その理由と今後の備え方をまとめます。

このように、蓄電池はオール電化の暮らしをより快適で安心なものにしてくれる重要な存在です。

| 導入目的 | 主なメリット |

|---|---|

| 光熱費の削減 | 太陽光+蓄電池で買電量を抑え、月々の電気代を節約できる |

| 停電対策 | 災害時でも冷蔵庫や照明など、最低限の電力を確保できる |

| 環境配慮 | 再エネ電力の自家使用でCO₂排出削減にも貢献できる |

今後もエネルギー価格の不安定さや自然災害のリスクは続くと考えられます。

そうした中で、家庭内で電気を生み出し、ためて、使うという自立したエネルギー管理の考え方がますます重要になります。

導入には費用もかかりますが、補助金やシミュレーションを活用することで現実的な選択肢として検討できる時代になりました。

安心で経済的、そして持続可能な暮らしを実現するために、今こそ蓄電池の導入を前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H