人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

2025年10月に始まる「初期投資支援スキーム」は、これまでのFIT制度とは異なる新しい売電の形を提供します。

特に注目されているのが、蓄電池との組み合わせによる収益の最大化です。

この記事を読むことで、このようなことがわかります:

太陽光や蓄電池の導入を考えている方はもちろん、補助金を賢く使いたい方にも必見の内容です。

それでは、制度の基本から実践的な活用法まで、順に解説していきましょう。

2025年10月から始まる「初期投資支援スキーム」は、再生可能エネルギーのさらなる普及を目指す新たな支援制度です。

これまで主流だったFIT制度とは異なり、初期費用の回収が早まるように売電価格が段階的に設定されるなど、仕組みに大きな違いがあります。

再エネの導入を検討している方にとって、制度を正しく理解することは、導入のタイミングや設備選びにも影響を与える重要なポイントになります。

この項目では、従来制度との違いや制度変更の背景をわかりやすく解説し、なぜ今この制度が必要とされているのかを読み解いていきます。

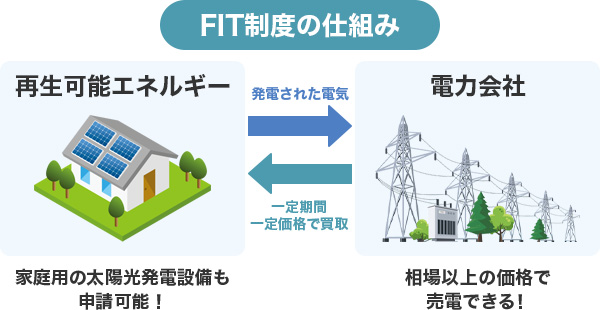

FIT(固定価格買取制度)は、再エネで発電した電気を国が定めた価格で一定期間、電力会社に買い取らせる制度として長年活用されてきました。

太陽光発電などの初期投資回収を安定的にサポートするため、多くの家庭や企業が導入を進める後押しとなっていました。

しかし、近年は太陽光発電の設置費用が大幅に下がり、電力の需給バランスや市場価格との乖離が課題視されるようになりました。

そのため、政府は2025年10月から新たな「初期投資支援スキーム」を導入し、発電開始直後の高単価での売電によって、より早い初期費用の回収を目指します。

| 項目 | FIT制度 | 初期投資支援スキーム |

|---|---|---|

| 売電価格 | 固定価格(長期安定) | 段階的に低下する階段型価格 |

| 契約期間 | 10〜20年 | 標準10年(想定) |

| 導入の狙い | 普及初期の導入支援 | 初期費用の早期回収と自立型エネルギー促進 |

上記の表からもわかるように、新制度では売電価格が年数ごとに下がる設計になっており、早期導入による回収が前提となります。

参考▶︎7.再エネ|資源エネルギー庁

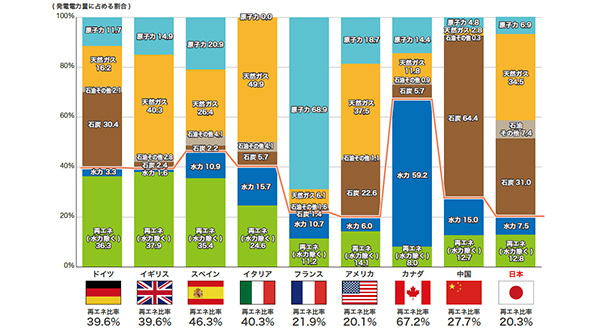

再生可能エネルギーの普及は、カーボンニュートラル達成に向けた重要な柱として国のエネルギー政策に組み込まれています。

これまでのように補助金や固定価格で導入を後押しするだけでなく、市場原理に近づけた運用へと移行する動きが加速しています。

こうした背景には、再エネのコスト低下に加え、エネルギーの地産地消や分散型電源の導入促進といった視点があります。

初期投資支援スキームは、単なる売電目的ではなく、自家消費や蓄電池との連携を見据えた柔軟な運用を促す制度でもあるのです。

「初期投資支援スキーム」は、従来のFIT制度とは考え方も仕組みも大きく異なります。

ここでは両制度を比較しながら、新制度ならではの特徴と注意点を具体的に解説していきます。

売電単価の決まり方や契約内容、対象となる設備の条件などを整理し、導入判断の参考にしてください。

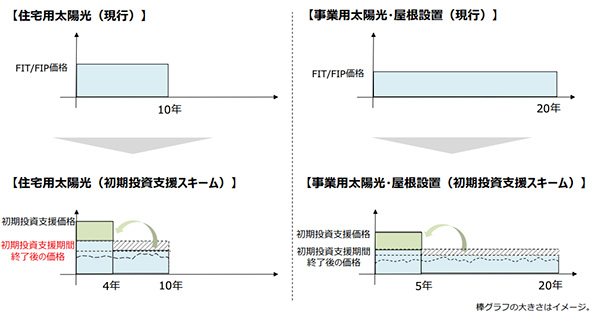

FIT制度では、国が定めた一定の価格で10年または20年の長期間、発電した電力を買い取るという仕組みでした。

そのため、導入初期に採算が取りやすく、リスクが少ないというメリットがありました。

一方、2025年10月から始まる新しい初期投資支援スキームでは、「階段型の買取価格」が採用されます。

これは、契約開始から数年間は高単価で売電できる一方で、年数が経過するごとに売電価格が段階的に下がっていく仕組みです。

| 比較項目 | FIT制度 | 初期投資支援スキーム |

|---|---|---|

| 売電価格 | 契約期間中は固定価格 | 契約初年度は高単価、以後は段階的に低下 |

| 価格決定の方式 | 年度ごとの固定単価(全国共通) | 入札制度または基準価格+調整係数方式 |

| 導入目的 | 安定的な普及支援 | 初期投資の早期回収支援 |

このように、初期投資支援スキームは短期間での収益性に焦点を当てた制度であることがわかります。

導入タイミングや家庭ごとの電力使用状況によって、得られるメリットも大きく変わる点に注意が必要です。

従来のFIT制度では、住宅用(10kW未満)で10年間、事業用(10kW以上)では20年間の固定買取契約が一般的でした。

制度の安定性が高く、長期にわたって投資効果を見込める点が魅力でした。

一方、新スキームでは契約期間は原則10年間とされる見込みですが、設備の種類や規模によって異なる可能性があります。

また、対象設備にも制限があり、太陽光発電単体ではなく、蓄電池などとの連携を前提とした運用が推奨される傾向にあります。

このように、新制度では再エネを単体で導入するのではなく、家庭内での自家消費や需給調整機能を備えた設備構成が求められる傾向にあります。

導入前には、制度の適用条件や設備の要件を十分に確認しておくことが大切です。

合わせて読みたい▶︎【最新2025年】太陽光発電会社(メーカー)を比較!選び方や注意点も解説

2025年10月以降の初期投資支援スキームでは、発電容量に応じて売電価格や契約条件が大きく変わります。

とくに10kW未満の住宅用と、10kW以上の事業用では扱いが明確に分かれており、どちらに該当するかで導入効果が左右されます。

ここでは、それぞれの違いと価格設定の仕組みについて詳しく解説します。

住宅用として多く採用されているのが10kW未満の太陽光発電です。

この範囲に該当する場合、基本的には余剰売電が前提となり、自家消費を優先する形が一般的です。

一方で10kW以上になると「全量売電」が認められるケースが多くなり、事業用設備としての扱いになります。

容量による分類は売電方式だけでなく、申請方法や価格設定、認定要件にも影響します。

また、設備容量が10kWを超えると、入札制度や調整係数が適用される可能性が高まります。

| 項目 | 10kW未満(住宅用) | 10kW以上(事業用) |

|---|---|---|

| 売電方式 | 余剰売電 | 全量売電も選択可能 |

| 対象制度 | 定額買取または段階価格 | 入札・価格調整が必要な場合あり |

| 導入傾向 | 個人住宅向けに多い | 法人・施設向けに多い |

容量区分によって、売電の収益構造も制度設計も異なります。

家庭か事業かに関わらず、自身の設備規模に合った区分を正しく理解することが大切です。

新制度で導入される「階段型価格」は、契約初年度に高い売電単価が設定され、その後年数が経つごとに段階的に低下する仕組みです。

たとえば、初年度が18円/kWhであったとしても、3年目には15円、5年目には12円というように下がっていく想定です。

この価格は年度や設備条件に応じて異なり、国が示す基準価格と、個別調整係数により最終的な単価が決定されます。

価格変動を正しく理解しておくことで、初期費用回収の計画や長期的な収益設計が立てやすくなります。

とくに蓄電池を併用する場合は、自家消費とのバランスを意識した運用が求められます。

初期投資支援スキームでは、蓄電池と太陽光発電を組み合わせた運用が推奨されています。

売電収益だけに頼るのではなく、自家消費を増やすことで電気代を下げながら、エネルギーの地産地消も実現できます。

ここでは、蓄電池を導入した場合のシミュレーションを通して、どれほどの収益が見込めるのかを具体的に紹介します。

まずは、住宅用の代表的なモデルケースを見てみましょう。

4人家族の一般家庭を想定し、太陽光発電システム5.0kWと、蓄電池容量7.4kWhを導入した場合の収支モデルです。

| 項目 | 数値(年間) |

|---|---|

| 年間発電量 | 約5,500kWh |

| 売電量(昼間の余剰分) | 約2,500kWh |

| 自家消費量 | 約3,000kWh |

| 売電単価(初年度) | 18円/kWh(想定) |

| 年間売電収入 | 約45,000円 |

| 電気代削減効果 | 約60,000円 |

このように、売電による収入だけでなく、蓄電池によって電気代を抑える効果も大きく、合計で年間10万円以上の経済メリットが期待できます。

天候や生活スタイルによっても変動はありますが、導入効果を判断する目安になります。

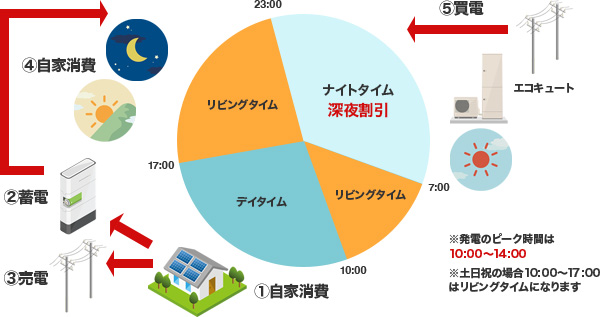

太陽光発電と蓄電池を効果的に運用するためには、「昼間は売電、夜間は蓄電池で自家消費」というバランスが重要です。

昼間の晴天時に発電した電力はまず家庭内で使い、余った分を売電します。

同時に蓄電池にも充電しておき、夜間の電力消費に備えることで、電力会社から購入する量を最小限に抑えることができます。

このサイクルを日々の生活に組み込むことで、売電と自家消費の両方から経済的なメリットを最大化できます。

また、電力需給がひっ迫する時期には、V2HやHEMSと組み合わせてピークカットを行うことも可能です。

この制度を活用するには、設備の種類・容量や認定時期など、

複数の要件をクリアする必要があります。正しい理解が導入成否を分けるため、

ここでは対象要件と申請の流れを分かりやすくお伝えします。

初期投資支援スキームの対象は、2025年10月以降に認定を受ける太陽光発電に限定されます。

屋根設置型であることが前提で、地上設置型は対象外とされています。

出力規模によって、住宅用か事業用かの区分が異なり、それぞれ適用要件があります。

| 出力規模 | 対象区分 | 適用条件の概要 |

|---|---|---|

| 10kW未満 | 住宅用 | 屋根設置のみ、認定は2025年10月以降 |

| 10~50kW未満 | 事業用 | 自家消費型地域活用要件が課される |

| 50kW以上 | 事業用 | 規模によりFITまたはFIPの対応 |

このように、容量に応じて適用の可否や必要な要件が変わるため

設備計画段階で正しい分類を確認しておきたいところです。

認定の申請は、2025年7月1日以降に行い、2025年10月以降の認定を受けることが要件となります。

申請は原則として電子申請方式で、GビズIDの取得に時間がかかる場合もあります。

認定申請には安全基準や技術基準への適合確認も必要です。

このような流れを把握しておくことで、スムーズな導入準備につながります。

特に申請時期は制度適用の分かれ目となるため、早めの行動が望ましいでしょう。

初期投資支援スキームは、すべての家庭や事業者にとって最適な選択肢とは限りません。

電気の使い方や生活スタイル、設置環境によって、向いているケースとそうでないケースがあります。

この項目では、制度のメリットを最大限に受けられる人と、注意すべき利用パターンについて整理します。

新スキームの恩恵をもっとも受けやすいのは、自家消費と売電をバランス良く活用できる家庭です。

電気の使用時間帯が太陽光発電と一致しており、さらに蓄電池を活用することで、売電と節電の両立が可能になります。

とくに昼間の消費量が多い家庭では、太陽光発電の電力をそのまま使えるため、買電量を減らすことができます。

このような使い方ができる家庭では、売電収入と節約効果の両面でコストメリットを実感しやすくなります。

一方で、制度の内容を十分に理解せずに導入すると、期待していたほどの経済効果を得られないケースもあります。

また、ライフスタイルや設置環境が制度と合わない場合、逆に損をする可能性もあります。

| リスクのあるケース | 主な理由 |

|---|---|

| 日中ほとんど不在の家庭 | 発電した電力を使えず、売電のみで回収が難しい |

| 蓄電池を導入しない予定 | 夜間の電力を買電に頼るため、節電効果が薄い |

| 屋根の方角や面積が不向き | 発電量が少なく、制度の収益モデルと合わない |

このように、導入後の電力使用状況や発電条件によっては、コスト回収が難しくなることもあります。

契約前に、自身の家庭や設備環境が制度の特徴と合致しているかを十分に確認することが大切です。

初期投資支援スキームは、売電価格によって初期費用の回収を早める制度ですが。

補助金や税制優遇を併用することで、導入コスト自体をさらに抑えることが可能です。

ここでは、併用できる代表的な支援制度と、実際の活用方法について紹介します。

合わせて読みたい▶︎2026年のDR補助金はどう変わる?最新予測と今できる準備

太陽光発電や蓄電池の導入には、自治体独自の補助金が設定されている場合があります。

国の制度とは別枠で受け取れるため、併用できれば導入費用の大幅な軽減につながります。

| 自治体名 | 対象設備 | 補助額(上限) |

|---|---|---|

| 東京都 | 太陽光+蓄電池 | 最大100万円 |

| 大阪市 | 蓄電池単体 | 最大20万円 |

| 横浜市 | 太陽光発電 | 最大15万円 |

対象や金額は自治体によって大きく異なり、申請時期や予算枠も決まっています。

導入前に各自治体の最新情報を確認することで、確実な補助金活用が可能となります。

初期投資支援スキームの活用において、売電収入だけでなく、電気料金の削減という視点も重要です。

その鍵となるのが蓄電池の導入であり、昼間の余剰電力を蓄えて夜間に使うことで、自家消費を最大化することができます。

ここでは、蓄電池の選び方や周辺機器との連携による活用術を詳しく解説します。

家庭用蓄電池といっても、容量・設置場所・機能はメーカーによってさまざまです。

最適な製品を選ぶには、日々の電気使用量や生活スタイルに合わせて検討する必要があります。

| 項目 | 選定時の目安 |

|---|---|

| 容量(kWh) | 4〜10kWhが一般的。夜間使用量で判断 |

| 設置場所 | 屋内型・屋外型があり、気候やスペースで選ぶ |

| 出力タイプ | 特定負荷か全負荷。非常時に使いたい回路数で選定 |

| 充放電制御 | AI制御機能があると、効率的に運用できる |

価格だけでなく、保証内容やメンテナンス体制もあわせて比較することが大切です。

長期的に運用する設備なので、信頼性の高いメーカーや施工店を選ぶことも重要になります。

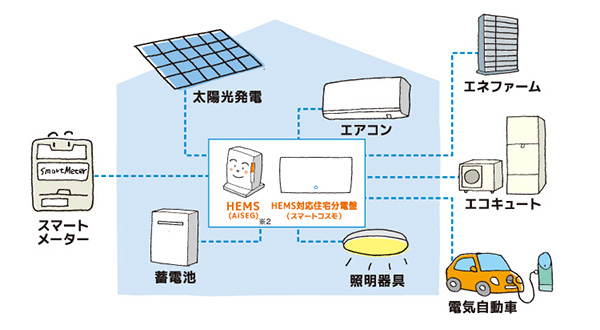

参考▶︎HEMSとは? | HEMS | Panasonic

蓄電池単体でも効果はありますが、より効率的に活用するには、住宅エネルギー管理システム(HEMS)やV2H(Vehicle to Home)との連携が有効です。

スマート機器との連携により、売電と自家消費のバランスを細かく調整できるため、より高い経済効果と省エネ性能が期待できます。

機器同士の相性や対応規格の確認も忘れずに行いましょう。

初期投資支援スキームは、売電による早期回収だけでなく、自家消費や災害対策にも対応できる新しい制度です。

蓄電池と組み合わせることで、その効果をより高めることができます。

ただし、制度の仕組みや設備要件を理解せずに導入すると、思ったような効果が得られないリスクもあります。

だからこそ、正しい情報をもとにした判断と、ライフスタイルに合った機器選びが重要になります。

これらのポイントを押さえることで、経済的なメリットだけでなく、エネルギー自立や停電時の安心感といった価値も得ることができます。

本記事で紹介した内容を参考に、ご自身の家庭や設備に合ったプランを見直し、蓄電池を含めた最適な再エネ活用の準備を進めてみてください。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H