人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

「国の蓄電池補助金はもう打ち切られたって本当?」「自治体の補助金はまだ間に合うの?」そんな不安や疑問をお持ちの方へ

この記事では、最新の補助金事情をわかりやすく整理し、終了した国の補助金制度の背景や、現在も利用できる自治体の支援策、さらには補助金なしでもお得に蓄電池を導入する方法まで丁寧に解説しています。

この記事を読むことでわかること

今から詳しく解説しますので、後悔のない導入を目指すためにもぜひ最後までお読みください。

蓄電池の導入を検討する際、多くの方が気になるのが補助金の有無です。

導入費用を抑えるためには、国や自治体が実施している補助制度を正しく理解することが大切です。

ここでは、蓄電池補助金の基本的な仕組みや対象となる設備、補助の種類について分かりやすく解説します。

これから蓄電池の導入を考えている方はぜひ参考にしてください。

蓄電池に対する補助金は、主に再生可能エネルギーの普及や災害時の備えを目的としています。

電力の自給自足や停電への備えとして蓄電池の注目度が高まっており、補助金によって導入のハードルを下げる狙いがあります。

主な補助金の種類は以下の通りです。

補助内容は年度によって変更されるため、導入前には最新情報を確認することが大切です。

補助金を申請するためには、一定の条件を満たす必要があります。

制度ごとに要件が異なるため、よく確認しましょう。以下に代表的な条件をまとめました。

| 項目 | 代表的な要件 |

|---|---|

| 対象設備 | 家庭用リチウムイオン蓄電池、V2H機器など |

| 設置場所 | 自家消費を目的とした住宅や事業所など |

| 申請者 | 個人または法人であり、設置後に実績報告が可能なこと |

| 補助対象 | 機器代金、工事費の一部など |

制度によっては太陽光発電との同時導入が条件になる場合もあります。

また、申請には施工業者の協力が必要なことが多いため、事前に相談しておくとスムーズです。

自分の地域で使える補助金を知りたい

国と自治体、どちらがいくら出るのか比較したい

補助金を使った“実質負担額”を最短で知りたい

スマイルエコでは最新のDR補助金・自治体補助金の情報をもとに、「あなたの家でいくら安くなるか」を無料でご案内しています。

2025年に入ってから「国の蓄電池補助金はもう終わったのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

制度の動きや今後の対策を知っておくことは、導入を検討するうえで重要です。

2024年度末をもって、経済産業省が実施していた「DER補助金(分散型エネルギーリソース補助金)」は終了しました。

これは家庭用蓄電池を対象とした国の代表的な補助制度でした。

その後、代替的な制度として「DR補助金」が登場し、家庭や企業が蓄電池やエネルギーマネジメントシステムを活用してピーク時の電力使用を抑える取り組みを支援しました。

しかし、2025年度は申請が集中し、予算枠に早期に達したため受付が終了しています。

現在は、国の補助制度の重点が省エネ住宅や再エネ住宅の支援に移行しており、蓄電池は単独ではなく住宅関連事業の一部として間接的に位置づけられるケースが増えています。

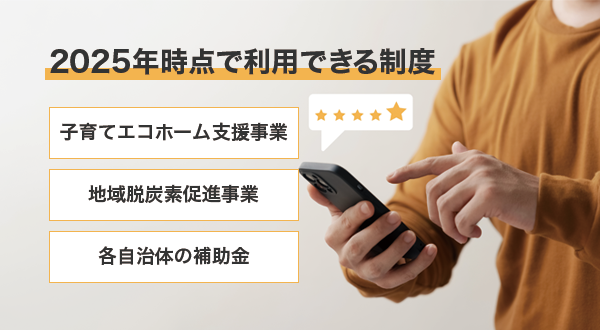

特に注目すべきなのが「子育てエコホーム支援事業」です。

こちらでは蓄電池そのものへの補助ではなく、高性能住宅の設備の一部としての支援となっているのが特徴です。

合わせて読みたい▶︎【2025年最新】子育てグリーン住宅支援事業とは?補助金の内容と申請方法を徹底解説

蓄電池単体への国の直接的な補助は終了していますが、関連制度を活用することで補助金を受けられるケースがあります。

また、自治体ごとの補助金は継続している地域も多く、条件によっては国よりも手厚い支援が受けられる可能性があります。

特に自治体の制度は、予算上限や受付期間が限られているため、情報収集と早めの申請がポイントになります。

| 制度名 | 補助対象 | 補助内容 |

|---|---|---|

| 子育てエコホーム支援事業 | 高性能住宅+蓄電池 | 最大60万円(住宅性能や設備により異なる) |

| 地域脱炭素促進事業 | 自治体による脱炭素プロジェクト | 自治体を通じて蓄電池や太陽光に補助が出る |

| 各自治体の補助金 | 家庭用蓄電池・太陽光発電など | 上限10~30万円前後(自治体により異なる) |

国の補助が終了していても、賢く制度を活用すれば蓄電池をお得に導入する道はまだ残されています。

国の補助金と自治体補助金がどう違うか分からない

制度変更が多くて、判断するのが不安

今申し込むべきか、来年度まで待つべきか迷っている

スマイルエコでは、最新の補助金制度・予算状況を踏まえ、最適なタイミングと実質負担額を丁寧にお知らせしています。

DR(デマンドレスポンス)補助金は、電力需給のバランスを調整する目的で、ピーク時の電力使用を抑えるために導入されました。

しかし近年、この制度が「終了」と言われる背景には、制度ごとの性格と予算事情が関係しています。

DR補助金は、需要側(家庭や企業)が蓄電池やエネルギーマネジメントシステムを導入し、ピーク時の電力使用を抑える取り組みを対象とする制度です。

一方のDER補助金は、再生可能エネルギーや分散型電源全般の導入を後押しする制度で、太陽光発電やVPP(仮想発電所)、系統連携設備など幅広い分野を支援していました。

DER補助金は2024年度で打ち切られ、新規募集は行われていません。これに対してDR補助金は2025年度、申請件数が多く予算枠に早期に達したため受付が終了しました。

ただしこれは「廃止」ではなく、来年度以降も新たに募集がかかる可能性があるとされています。

DR補助金は、蓄電池やエネルギーマネジメントシステムを活用して電力使用を調整する家庭や企業に対して支援を行う制度でした。

電力需要のピークを抑えることで、発電設備の新設を抑えたり、エネルギーの安定供給に貢献する狙いがありました。

こうした要因に加えて、2025年度は予算が上限に達したため、途中で受付が締め切られる形となりました。

つまり、DR補助金は「役割を終えて完全に廃止された制度」ではなく、今後も継続的に募集が再開される見込みがあります。

DR補助金やDER補助金の動向は異なるものの、家庭用蓄電池や省エネ機器の導入を後押しする制度は他にも存在しています。代替的な支援策をうまく活用することが重要です。

特に、環境省や経済産業省が主導する補助金制度や、各自治体による独自の支援は、今後も継続または強化される可能性があります。

| 制度名 | 対象 | 補助内容 |

|---|---|---|

| 住宅省エネ2025キャンペーン | 省エネ機器を導入する住宅 | 設備ごとに定額補助 |

| 自治体独自の蓄電池補助 | 家庭・中小企業など | 最大20万円程度の支援 |

今後は、電力の地産地消や自家消費の促進が注目される中で、DRの概念は別の形で再評価されるかもしれません。

そのため、補助金の有無にかかわらず、賢くエネルギーと付き合っていく姿勢が求められています。

合わせて読みたい▶︎【要注意】DR補助金の「隠れたデメリット」6選|遠隔制御やHEMS導入とは?

「こどもエコすまい支援事業」は、住宅の省エネ性能を高めることを目的とした国の補助制度です。

ただし、この制度は蓄電池の設置そのものを補助対象としていません。

ここでは、蓄電池に使えるかどうかの結論と、他制度との併用について詳しく解説します。

「こどもエコすまい支援事業」は、原則として新築やリフォームを対象としています。

補助の対象は高断熱化や高効率設備の導入であり、蓄電池単体の導入は対象外です。

このように、国の「こどもエコすまい支援事業」では蓄電池は支援対象ではありません。

しかし、地域によっては地方自治体の補助金制度と併用することで、蓄電池導入に対する支援を受けることが可能です。

| 制度名 | 蓄電池の補助対象 | 備考 |

|---|---|---|

| こどもエコすまい支援事業 | 対象外 | 太陽光・蓄電池は支援対象外 |

| ZEH補助金 | 対象 | ZEH住宅とセットで蓄電池補助あり |

| 地方自治体の補助金 | 対象の場合あり | 地域により内容や金額が異なる |

蓄電池の導入を検討している方は、「こどもエコすまい支援事業」以外の補助制度を活用することが重要です。

とくにZEH補助金や地方自治体の支援制度は、蓄電池設置に使える可能性がありますので、個別に確認しましょう。

国の補助金制度が終了しても、地方自治体では引き続き蓄電池導入への支援を行っている地域があります。

予算や方針は自治体ごとに異なり、今後も継続する見通しのある地域も少なくありません。

ここでは、都道府県別・市区町村別に傾向を確認していきます。

多くの都道府県では、独自のエネルギー政策に基づいて蓄電池への補助金を継続しています。

特に災害対策や再生可能エネルギーの普及に力を入れている地域では、今後も予算が確保される傾向にあります。

以下に、現在も補助制度がある代表的な都道府県をまとめました。

| 都道府県 | 補助内容 | 補助上限 |

|---|---|---|

| 東京都 | 災害時対応型の蓄電池導入補助 | 60万円 |

| 神奈川県 | ZEH住宅向けの蓄電池補助 | 30万円 |

| 大阪府 | 再エネ設備併設に対する補助 | 25万円 |

| 静岡県 | 防災強化のための蓄電池支援 | 20万円 |

上記のように、各地で目的に応じた補助が実施されています。

都道府県レベルでは、エネルギー自立やレジリエンス強化を理由に支援が続いている傾向です。

制度の詳細は年度ごとに変更されることがあるため、最新情報の確認が重要です。

市区町村単位でも蓄電池の導入支援は行われており、その内容や金額には大きなばらつきがあります。

都道府県の補助と併用できる場合もあるため、組み合わせることで実質的な負担を大きく減らせます。

ここでは、市区町村での補助制度の特徴を整理します。

市区町村によっては、自治体の予算や政策方針により補助の有無や条件が大きく異なります。

また、受付期間や対象機器の指定があるケースも多く、申請前に詳細な条件の確認が不可欠です。

補助金の活用を考えている方は、早めに自治体の公式情報をチェックしておくと安心です。

自分の地域で使える補助金を知りたい

国と自治体、どちらがいくら出るのか比較したい

補助金を使った“実質負担額”を最短で知りたい

スマイルエコでは最新のDR補助金・自治体補助金の情報をもとに、「あなたの家でいくら安くなるか」を無料でご案内しています。

2025年時点で蓄電池導入支援を行っている主要な都道府県を分かりやすく整理しました。

地域別の補助条件や制度の特徴を比較できますので導入検討に役立ちます。

| 都道府県 | 補助金額の目安 | 主な条件 |

|---|---|---|

| 東京都 | 最大60万円 | 災害対応型蓄電池の導入補助 |

| 神奈川県 | 最大30万円 | ZEH住宅+蓄電池併設が条件 |

| 大阪府 | 最大25万円 | 再エネ設備とのセットで支援 |

| 北海道 | 最大35万円 | 寒冷地仕様蓄電池の導入支援 |

| 福岡県 | 最大20万円 | 指定機器による災害対策支援 |

上記の都道府県では、家庭用蓄電池の導入支援が継続しており実質的に活用できる制度があります。

補助条件や受付期間は年度により変更されますので各自治体の公式情報を確認することが重要です。

東京都では、防災を目的とした家庭用蓄電池導入に対する補助制度が存在します。

最大60万円の支援があり、災害時の備えを重視する家庭に向いています。

神奈川県ではZEH住宅と蓄電池をセットで導入する場合に、補助金が支給されます。

最大30万円で、住宅性能と再エネ導入を同時に進められます。

大阪府では太陽光発電など、再生エネルギー設備と蓄電池を組み合わせると補助対象となります。

支援額の上限は25万円前後です。

北海道では寒冷地向けの仕様に適した蓄電池導入に対し補助を行っています。

最大35万円の支援があり、冬季の停電対策にも活用できます。

福岡県内では災害対策目的で補助が続けられています。

指定された蓄電池機器が対象で、最大20万円の補助が受けられます。

2025年以降、国の蓄電池補助金制度が終了する可能性がありますが、それでも蓄電池をお得に導入する方法はいくつかあります。

価格や導入タイミングに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

国の補助金がなくなっても、都道府県や市区町村によっては独自の補助金制度を継続しています。

特に省エネや災害対策を重視している地域では、手厚い支援が受けられることもあります。

補助金額は地域によって異なりますが、蓄電池の導入費用の一部を負担してくれる制度は心強い存在です。

導入前にお住まいの自治体の最新情報を確認しておきましょう。

| 自治体 | 補助金上限 | 主な条件 |

|---|---|---|

| 東京都 | 最大60万円 | 都内設置・一定の蓄電容量 |

| 神奈川県横浜市 | 最大10万円 | V2H機器との併用で加算あり |

| 大阪府堺市 | 最大5万円 | ZEH認定などが必要 |

このように自治体によって内容はさまざまです。申請期限や受付状況にも注意が必要です。

最近では、補助金がなくても導入しやすい価格帯の蓄電池も増えてきました。

特に単機能型や据え置き型などは、費用を抑えた導入が可能です。

太陽光と組み合わせず、非常用として単体で設置するタイプも選択肢のひとつです。

ランニングコストも低く、シンプルな設計で扱いやすい点も魅力です。

補助金に頼らなくても導入できる機種は、将来性のある選択肢です。

価格と機能のバランスを見極めて選びましょう。

補助金に代わるお得な手段として、メーカーや販売店が行うキャンペーンがあります。

特別割引や工事費無料など、実質的な負担軽減になる内容も多く見られます。

キャンペーンは期間限定で実施されることが多く、見逃してしまうと損をする場合もあります。

最新情報をチェックするために、メールマガジンや公式サイトの登録がおすすめです。

補助金が終了しても、こうしたキャンペーンを活用すれば、結果的に安く導入できる可能性は十分にあります。

補助金を使ってお得に蓄電池や太陽光発電を導入するには、制度の内容を正しく理解しておく必要があります。申請の条件を満たしていないと、支給対象外になる可能性もあります。

国の補助金と自治体の補助金を併用できるケースもありますが、同一の補助対象に対して複数の補助を受け取ることは原則禁止されています。

特に、同じ費用に対して国と都道府県、市区町村の補助金を重ねて申請すると、後から返還を求められることがあります。

申請する際は、以下の点を確認しましょう。

制度によっては併用可能な場合もあるため、各補助金の交付要綱を事前にしっかりと確認することが大切です。

補助金は、設備の設置後では申請できないケースが多く、申し込みから設置完了までの流れや期限を守る必要があります。

特に年度ごとに制度が変わるため、早めの対応が求められます。

| 補助金の種類 | 申請タイミング | 設置前後の制限 |

|---|---|---|

| 国の補助金(例:ZEH支援事業) | 事前申請が必要 | 着工前の申請が原則 |

| 自治体補助金 | 設置後の申請も可(自治体による) | 設置日から一定期間内の申請が必要 |

自治体によっては、受付期間が非常に短かったり、予算が上限に達すると早期に終了してしまうこともあります。

導入を検討している場合は、制度の詳細を早めに確認しておきましょう。

国の補助金と自治体補助金がどう違うか分からない

制度変更が多くて、判断するのが不安

今申し込むべきか、来年度まで待つべきか迷っている

スマイルエコでは、最新の補助金制度・予算状況を踏まえ、最適なタイミングと実質負担額を丁寧にお知らせしています。

補助金を活用して蓄電池を導入する場合は、申請の手順を正しく理解しておくことが大切です。

流れを把握しておくことで、スムーズに補助金を受け取り、設置のタイミングを逃さず進められます。

蓄電池の補助金を受けるには、事前にしっかりとした準備が必要です。

申請前に契約や設置を行ってしまうと補助の対象外となるため、順番を守って手続きを進めることが重要です。

補助金制度の中には、電子申請システムを利用する場合もあります。

申請画面の入力ミスや添付漏れがないよう、慎重に確認してから送信するようにしましょう。

また、申請から補助金交付までには数カ月かかることがあります。

余裕を持ってスケジュールを組むことが失敗を防ぐポイントになります。

蓄電池の導入を検討している方にとって、補助金制度の動向は非常に重要なポイントです。

ここでは、2026年以降の補助金の見通しや、実際に購入する最適な時期について解説します。

国や自治体の補助金制度は、基本的に年単位で更新されます。

2025年度は脱炭素社会に向けた取り組みが強化され、蓄電池への補助も継続されています。

しかし、2026年以降は予算縮小や制度変更の可能性もあるため、注意が必要です。

補助金の詳細は、毎年3月〜4月頃に発表されることが多く、早めに情報収集するのがポイントです。

今後の補助金制度の動向を左右する主な要因は以下のとおりです。

特に地方自治体の補助金は早期に終了することも多く、申し込みが遅れると利用できなくなるリスクもあります。

合わせて読みたい▶︎【2026年最新】DR補助金対応の蓄電池見積もり完全ガイド|補助金額・条件・注意点を解説

結論として、蓄電池の導入は「補助金が使える今」がもっともおすすめです。

現在は国と自治体の両方で補助金を活用できるチャンスがあります。

さらに、電気代の高騰も続いているため、早めの導入が経済的メリットにつながります。

以下に、導入の判断ポイントをまとめました。

| 判断ポイント | チェック内容 |

|---|---|

| 補助金の有無 | 国・自治体の両方の補助金が活用できるか |

| 電気代の見通し | 今後も値上がりが続くと予想されるか |

| 機器価格の変動 | 価格が下がる見込みがあるかどうか |

| 災害対策の必要性 | 停電リスクに備えたいと感じているか |

もしこれらの条件に当てはまるようであれば、今年中の導入を本格的に検討するのが賢明といえるでしょう。

補助金が終了してから後悔する前に、今こそ動き出すタイミングです。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H