人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

台風シーズンが近づくと「自宅の蓄電池は大丈夫だろうか」と不安に思う方も少なくありません。

強風による転倒や浸水被害のリスクは決して小さくなく、実際に過去の台風ではトラブルの報告もあります。

しかし、設置方法や日常のメンテナンスを工夫すれば被害を大きく減らすことが可能です。

本記事では、実際の被害事例や防災のための設置ポイント、さらに台風前後のチェックリストまで幅広く解説します。

この記事を読むことで分かること

自然災害は避けられませんが、正しい知識と備えによって被害を最小限に抑えることは可能です。

ここから先では、蓄電池を安全に使い続けるための具体的な対策を詳しくご紹介していきます。

台風期は風雨だけでなく停電が長引くリスクが課題となります。非常時の電源確保を目的に、家庭用蓄電池への関心と導入が広がりつつあります。

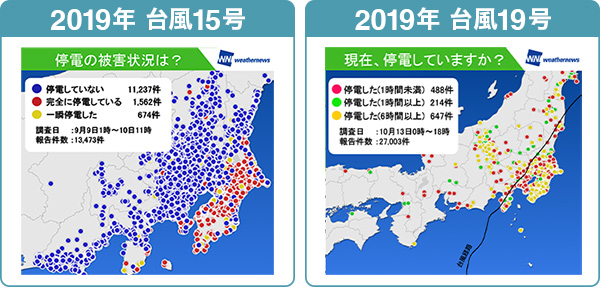

近年の大型台風では広域かつ長期の停電が繰り返し発生しています。

2019年の台風15号では関東で最大約93万戸が停電し、千葉県では最大63万戸超に達しました。

2019年の台風19号でも最大約52万戸の停電が記録され、2022年の台風14号では九州を中心に十数万戸規模の停電が発生しています。

こうした経験を踏まえ、公的支援や需要応答を組み合わせた家庭用蓄電池の導入支援が実施されました。

SIIの家庭用蓄電システム事業や再エネ併設型の補助事業が展開され、災害時の自立性向上が重視されています。

日常の自家消費と非常時の電源確保を両立できれば、家庭のレジリエンスは着実に高まります。

被害規模や復旧までの時間を把握すると、どの程度の容量と運用が必要かが見えてきます。代表的な台風の停電ピークを整理しました。

| 台風 | 時期 | 最大停電戸数の目安 | 主な影響 |

|---|---|---|---|

| 2019年 台風15号(房総半島台風) | 2019年9月 | 約93万戸 | 鉄塔倒壊や倒木で復旧が長期化 |

| 2019年 台風19号(東日本台風) | 2019年10月 | 約52万戸 | 河川氾濫や浸水で設備被害が拡大 |

| 2022年 台風14号(ナンマドル) | 2022年9月 | 約13万〜19万戸 | 九州を中心に停電と交通障害が発生 |

台風19号では一部地域で数日を要して復旧が進みました。自治体は避難所への太陽光と蓄電池導入を進め、国は家庭用蓄電池の支援制度を運用してきました。

備えの必要性は数字が物語っていると言えます。

台風による強風や豪雨は蓄電池に大きな影響を与えることがあります。

被害の多くは設置環境や施工方法に起因しており、実際の事例から学ぶことで防止策を講じやすくなります。

ここでは代表的なトラブル例を紹介します。

台風時の強風で、屋外に設置された蓄電池が転倒して筐体が破損した事例があります。

特に基礎が浅かったりアンカーボルトの固定が不十分な場合に起こりやすいです。

転倒すると筐体のひび割れや内部ユニットの故障につながり、修理費用が高額になるケースもあります。

設置時にしっかりとした基礎工事と固定を行うことが、強風による被害を避けるための基本です。

豪雨による浸水や冠水は蓄電池にとって深刻なリスクです。

水が筐体内部に侵入するとショートや絶縁不良が発生し、最悪の場合は火災につながる危険もあります。

特に床面に近い場所に設置された機器は浸水被害を受けやすいです。

過去の被害報告では、冠水した地域で防水性能の低い機種が故障する例が見られました。

設置場所を高基礎にすることや、排水経路を確保しておくことが有効な対策となります。

設置環境に応じた架台や固定方法を選ばなかったことで被害につながるケースもあります。

例えば簡易的な土台やブロックに置いただけの設置では、強風や地盤の緩みに耐えられません。

施工時にコストを抑えようとして必要な施工を省いたことが原因となることもあります。

| 被害内容 | 主な原因 | 防止策 |

|---|---|---|

| 転倒・破損 | 基礎やアンカー不足 | 地盤に合わせた基礎とアンカー固定を徹底 |

| 浸水故障 | 設置高さ不足や排水計画不良 | 高基礎設置と排水路整備 |

| 架台破損 | 施工不備や強度不足 | 耐風設計の架台や補強材を使用 |

施工の質と設置環境の見極めが、蓄電池を台風被害から守るために欠かせません。

導入時には施工業者に十分な説明を求め、長期的な安全性を確認しておくことが大切です。

台風による被害を最小限に抑えるためには、蓄電池の設置場所や工法に工夫を凝らすことが不可欠です。

屋外に設置する際は立地条件を見極め、強風や豪雨への対策を講じることが長期的な安心につながります。

屋外に設置する場合は、浸水や冠水を避けられる位置に設けることが重要です。

低地や水がたまりやすい場所では被害が大きくなるため、なるべく高い基礎を設けると安心です。

特に台風常襲地域では、排水経路の確保や周囲の地盤高を確認することが欠かせません。

高さを確保することで、浸水や泥水の侵入を防げるだけでなく、通気性が良くなり日常のメンテナンス性も高まります。

強風による転倒を防ぐには、しっかりとした基礎と固定が不可欠です。

コンクリート基礎を打ち、アンカーボルトで蓄電池を固定することが基本となります。

地盤が緩い場合は補強工事を行うことで安全性を高められます。

また、蓄電池のサイズや重量に合わせて基礎設計を行い、強風時でも安定性を保てるようにすることが重要です。

施工会社には必ず基礎仕様と固定方法を確認し、将来的な点検や交換にも対応できる工法を選ぶと安心です。

沿岸部では台風とともに塩害のリスクも高まります。

塩分を含む風雨が金属部品を腐食させ、寿命を縮める恐れがあるため、防錆加工された機材や耐候性の高い部材を選ぶことが推奨されます。

また、台風時には飛来物の衝突による被害も発生しやすいため、物理的なガードを設けると効果的です。

| リスク | 被害の可能性 | 主な対策 |

|---|---|---|

| 塩害 | 金属部品の腐食・性能低下 | 防錆加工製品の採用や定期清掃 |

| 飛来物 | 筐体の破損や配線損傷 | 防護柵やカバーの設置 |

| 強風 | 転倒や位置のずれ | アンカー固定と補強架台 |

海沿いの住宅や周囲に樹木や看板がある環境では、塩害や飛来物リスクを考慮した設置が必須です。

こうした工夫を加えることで、台風時のリスクを大幅に下げることが可能になります。

蓄電池は設置後の点検を怠ると、台風時に本来の性能を発揮できない恐れがあります。

台風シーズンに入る前に、配線や防水部分、動作確認を含めた点検を行うことでトラブルを未然に防ぐことが可能です。

強風や大雨の影響で配線や接続部が損傷すると、発熱やショートにつながる危険があります。

定期的に緩みや腐食がないかを確認し、異常があれば早めに専門業者に相談することが大切です。

目視での確認でも劣化兆候を早期に発見できる場合があります。軽微な異常でも放置せず対応することが安全につながります。

万一の停電に備え、実際に蓄電池がバックアップ電源として稼働するかを確認しておくことが重要です。

試運転を行うことで、制御システムや接続状況に問題がないかを事前に把握できます。

| 確認項目 | 点検方法 | 対応策 |

|---|---|---|

| 自動切替 | 停電を想定した動作テスト | 正常に切り替わらない場合は業者に依頼 |

| 出力確認 | 家電製品を接続して稼働テスト | 容量不足やエラーが出たら設定を見直す |

| 異音や発熱 | 試運転中の状態を観察 | 異常があれば使用を中止して点検依頼 |

事前の試運転はトラブルを未然に防ぐ有効な手段です。台風前に点検を行えば、いざというときに安心して電力を利用できます。

台風が過ぎ去った後は、蓄電池が正常に使えるかを確認することが欠かせません。

強風や大雨の影響で見えない部分に不具合が生じている場合もあるため、安全を最優先に点検を行うことが重要です。

まずは蓄電池の外観や周辺環境に異常がないかを確認します。筐体にひびや凹みがないか、基礎や架台に傾きがないかを目視でチェックしましょう。

周囲に倒木や飛来物がある場合は、衝撃で内部が損傷している可能性もあります。

見た目に異常がなくても、内部に不具合が潜んでいる場合があるため、気になる点があれば業者に相談することが安心につながります。

豪雨による浸水や冠水が発生した場合は、絶対に自己判断で電源を入れないでください。

内部に水が入るとショートや感電の危険が高く、非常に危険です。水が引いた後も湿気や泥が残っている可能性があるため、通電前に必ず専門業者に点検を依頼しましょう。

また、浸水の有無に関わらず排水経路や基礎周辺の土台が崩れていないかを確認することも大切です。

再度の使用に備えて、設置環境を改善することが今後のリスク低減につながります。

異常が見つかった場合は、必ずメーカーや認定施工店に修理や交換を依頼してください。

非正規の業者による修理は保証が受けられない可能性があり、さらに安全性を損なう恐れもあります。

修理の際には保証内容や費用を事前に確認し、必要に応じて火災保険や動産保険の適用が可能かを調べておきましょう。

| 対応項目 | 推奨される行動 | 注意点 |

|---|---|---|

| 破損の確認 | 業者に写真や状況を伝える | 自己修理は避ける |

| 修理依頼 | メーカーまたは認定施工店に依頼 | 保証対象外になる業者に注意 |

| 保険活用 | 火災保険や動産保険の適用を確認 | 契約内容によって補償範囲が異なる |

台風後は焦って通電したり独自に修理を試みたりせず、必ず専門家に相談する姿勢が安全と安心を守ることにつながります。

蓄電池は高額な設備であるため、台風による被害に備えて保証や保険を正しく理解しておくことが欠かせません。

メーカー保証の範囲と火災保険などの補償を把握しておくことで、予期せぬトラブルの際にも安心して対応できます。

一般的なメーカー保証は、製品の初期不良や経年劣化による性能低下を対象としています。

自然災害による破損は多くの場合、保証の対象外とされることが少なくありません。

ただし、一部メーカーでは台風や地震などの自然災害にも対応する特約を用意しているケースもあります。

保証書や契約時の説明を必ず確認し、不明な点は購入前に質問しておくことが重要です。

火災保険や動産保険は、自然災害による損害をカバーできる可能性があります。

風災や水害は補償対象となる場合が多く、蓄電池も住宅設備の一部として扱われるケースがあります。

特に屋外設置の場合は対象となるかどうかを事前に確認しておきましょう。

また、免責金額や補償上限によっては全額が補償されない場合もあるため、契約内容を細かく把握しておくことが安心につながります。

保証や保険でカバーされないトラブルを避けるためには、契約段階での確認が欠かせません。

特に施工業者の工事保証や保守契約は、自然災害時の対応に直結します。

契約前に保証範囲を比較し、万一の際に自己負担が発生しないかを確認することが推奨されます。

| 確認項目 | 重要ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| メーカー保証 | 自然災害の有無と条件 | 標準保証では対象外が多い |

| 火災保険 | 風災・水害の補償範囲 | 免責金額や上限を確認 |

| 工事保証 | 施工不良や固定不足の対応 | 自然災害は対象外になることもある |

契約内容を理解しておけば、台風で被害を受けた場合でも迅速に補償や修理に結びつけることができます。

事前のチェックが長期的な安心を支える大切な準備となります。

合わせて読みたい▶︎蓄電池の寿命は何年?主要メーカーの耐用年数と保証内容を徹底比較

台風による停電や浸水のリスクは避けられませんが、蓄電池の設置やメンテナンスを工夫すれば被害を大きく減らすことができます。

設置場所や基礎工事を適切に行い、防水性や固定強度を確保することは、長期的な安心につながります。

また、台風前後の点検や試運転を習慣化することで、緊急時にも確実に稼働させることが可能になります。

さらに、保証や保険の内容を理解しておけば、万一の被害時にも迅速に対応できる体制を整えられます。

日常のメンテナンスと事前準備を徹底することで、台風の多い日本においても蓄電池を安心して活用できます。

正しい知識を身につけ、家庭のエネルギー環境をより強固にしていきましょう。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H