人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

エコキュートの導入を考えている方にとって、「補助金はいくらもらえるの?」「どんな条件で受け取れるの?」という疑問はとても気になるところですよね。

2026年は2025年に引き続き、国の給湯省エネ事業が拡充され、これまで以上にお得に導入できるチャンスが広がる予想です。

この記事を読むことで、以下のことがわかります。

この記事では、2025年の補助金制度の全体像から、2026年の申請の注意点、費用シミュレーションまでをわかりやすく解説します。

読み終える頃には、「自分はいくら受け取れるのか」「どんな流れで進めればいいのか」が明確になるはずです。

2024年から2025年にかけての変更点や、給湯省エネ2025事業の新ルールをわかりやすく解説します。

補助金の仕組みや支給条件を理解することで、よりお得に導入するチャンスを逃さずに済みます。

給湯分野は家庭でエネルギー消費が大きな割合を占め、その効率化は脱炭素政策上、極めて重要とされています。

国が進める「給湯省エネ2025事業」は、高効率給湯器(エコキュートなど)を導入する家庭に対して補助金を交付し、省エネ化と温室効果ガス排出量の削減を同時に進めようというものです。

さらに、本制度は過去の補助制度との差別化を図るため、性能や機能に応じた補助金の加算要件を設けるなど、導入者の選択を促す仕組みになっています。

この背景には、2050年カーボンニュートラルを目指す国家目標や、家庭部門でのCO₂排出抑制、電力需給の安定化などがあり、給湯設備の省エネ化はその重要な柱の一つとして位置づけられています。

2025年の制度では、2024年と比べて補助金額の見直し、対象機器の性能要件強化、申請条件・対象期間の明確化が行われています。

まず補助金額については、基本額が以前より引き上げられ、さらに高性能機器・追加要件を満たす場合には加算措置が設けられています。

たとえばエコキュートの場合、通常補助の基本額が6万円と設定され、それに加えて性能や機能による上乗せ分で最大13万円までとなる例も報じられています。

また、対象機器の要件も厳しくなっており、単にエコキュートであればよいというわけではなく、省エネ性能を満たし、補助対象製品として登録された機種でなければなりません。

申請条件・対象期間も変更されており、工事開始の時期制限(例:2024年11月22日以降の着工が対象など)や、申請受付期間、予算上限の到達による締め切りが設けられています。

| 項目 | 2024年(旧制度) | 2025年(新制度) |

|---|---|---|

| 基本補助金額 | 従来の補助ベース(機種による) | 6万円を基本とし、性能・機能で加算あり(最大13万円など) |

| 対象機器要件 | 一定の高効率基準を満たす給湯器 | 登録された高効率機器で、省エネ性能要件を満たしていることが必須 |

| 工事開始可能時期 | 2024年制度開始以降の工事 | 2024年11月22日以降の着工工事が対象 |

| 申請期間・締め切り | 予算枠到達まで(一定期間) | 申請開始は2025年3~4月、遅くとも2025年12月末まで、予算到達で締切 |

このように、新制度では補助金の金額・対象機器・申請条件において明確化と強化が行われており、従来よりも “性能重視” の方向にシフトしていることが読み取れます。

2025年の給湯省エネ2025事業では、エコキュート1台あたりの基本補助額に加えて性能加算や撤去加算が用意されています。

台数上限や申請区分も明確化されているため、自分の住まいの条件に合う上限額を把握しておくことが大切です。

戸建てなどの持ち家でエコキュートを更新する場合、基本額は1台あたり6万円です。

さらにインターネット連動による昼間シフト機能などのA要件を満たすと4万円、より高効率なB要件を満たすと6万円、AとBの両方を満たす場合は7万円が加算されます。

結果として、1台あたりの上限は基本6万円に性能加算最大7万円を合計した水準となります。台数の上限は戸建てで2台まで、共同住宅で1台までと定められています。

性能加算は対象製品として登録された機種のみが対象です。

撤去加算は別枠予算で運用され、電気温水器の撤去で4万円、電気蓄熱暖房機の撤去で8万円が設定されています。

申請時期によっては枠が埋まるため、最新の受付状況を確認して計画することが重要です。

分譲マンションの自宅住戸で更新する場合は、共同住宅の台数上限である1台が適用されます。

賃貸運用している集合住宅については、賃貸集合給湯省エネ2025事業が別建てで用意され、オーナーや管理法人が申請主体となります。

既存の賃貸集合住宅であることや、賃貸借契約が締結された住戸であることなどの要件が明示されており、工事発注者かリース利用者が補助対象者となる点が特徴です。

賃貸集合向けでも基本構造は同様で、対象機器の性能を満たし登録された機種であることが前提です。

建物の用途が集合住宅であることを登記で確認できない場合は対象外となるため、書類準備を早めに進めると手戻りを減らせます。

メーカーや機種ごとの補助額は、性能要件の満たし方で概ね決まります。

具体的な対象機種は公式の「対象製品リスト」で確認する必要がありますが、ここでは代表的な達成パターンごとの目安を整理します。

| 達成パターンの例 | 条件の要点 | 想定補助額(1台) | 該当しやすい機種傾向 |

|---|---|---|---|

| 基本のみ | 対象製品として登録済み、性能要件の下限を満たす | 6万円 | 標準的な高効率モデル |

| A要件 | 天気・日射予報と連動し昼間シフト機能を搭載。 | 6万円+4万円=10万円 | HEMS連携や通信機能を備えるモデル |

| B要件 | 目標基準値+0.2以上の高効率、又はおひさまエコキュート | 6万円+6万円=12万円 | 高効率グレードや太陽光連携モデル |

| A+B要件 | AとBの双方を満たす | 6万円+7万円=13万円 | 通信機能と高効率を兼ね備える上位機 |

| 撤去加算を併用 | 電気温水器の撤去で+4万円、蓄熱暖房機は+8万円 | 上記に加算。別枠予算で終了あり | 電気温水器からの更新工事で適用しやすい |

実際の補助額は、性能要件の適合可否と撤去加算の有無で決まります。

メーカーや型番による違いは性能と機能の差に起因するため、発注前に対象製品リストと要件の両方を確認しておくと判断が早くなります。

合わせて読みたい▶︎太陽光発電の売電が終わる11年目以降も安心!エコキュートで電気代を上手に節約

補助金を受けるには、どのようなエコキュート(高効率給湯器)が対象となるかを事前に理解しておく必要があります。

以下では、まず「高効率給湯器」の定義と、その中で補助対象となるエコキュート機種の条件を整理し、具体的な登録済みメーカー例や2025年からの新要件を順に解説します。

給湯省エネ2025事業で対象となる「高効率給湯器」とは、従来よりも少ない電力でお湯を沸かせる省エネ性能の高い機種を指します。

主に、ヒートポンプ式のエコキュートやハイブリッド給湯器、家庭用燃料電池(エネファーム)などが対象です。

ただし、登録されていない製品や性能基準を満たさない機種は対象外となります。

これらの条件を満たす機種のみが補助対象です。特に「A要件(通信・制御)」や「B要件(高効率)」に対応するエコキュートは補助額が加算されるため、選定時に確認しておくことが大切です。

高効率タイプを選ぶことで、補助金の対象となるだけでなく、光熱費の削減にもつながります。

補助対象となるメーカーは、国内の主要メーカーを中心に登録されています。

メーカーごとに対象モデルが異なり、性能要件や通信機能の有無によって補助金額も変動します。

以下に代表的な登録メーカーと特徴的なモデル例をまとめました。

| メーカー名 | 主な対象モデル | 特徴 |

|---|---|---|

| 三菱電機 | Sシリーズ・Pシリーズ | AI制御や天気予報連動に対応。A+B要件を満たす上位機が多い。 |

| パナソニック | おひさまエコキュートシリーズ | 太陽光発電と連携可能で、高い省エネ性能を誇る。 |

| 日立 | ナイアガラ出湯シリーズ | 湯はりのスピードが速く、高効率運転に特化した設計。 |

| ダイキン | エコキュートXシリーズ | 寒冷地対応モデルが充実しており、省エネ性能が高い。 |

| コロナ | エコキュートCHPシリーズ | 通信機能を搭載し、A要件に該当する機種が多数登録。 |

各メーカーの対象機種は、公式サイトや「給湯省エネ2025事業」公式ページの製品検索システムで確認できます。

設置予定の型番が補助対象リストに含まれているかを、契約前に必ずチェックしましょう。

2025年の制度では、登録要件が前年より厳格化されています。

まず、補助金申請が可能な工事着工日は2024年11月22日以降に限定され、それ以前に着工した工事は対象外となります。

対象製品はメーカーが事務局に申請・承認を受けた登録機種に限られ、申請時点で登録が確認できることが必要です。

また、通信や予報連動などの機能を備えた製品は加算要件の対象とされ、性能だけでなく機能面での評価も重視されています。

さらに、登録リストは随時更新されるため、導入直前まで最新情報をチェックすることが推奨されます。

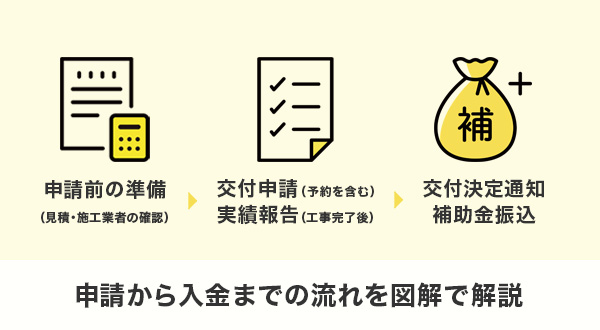

補助金をスムーズに受け取るためには、申請前の準備から交付決定、入金までの各ステップを理解しておくことが重要です。

初めての方でも迷わないように、工程を順を追って丁寧に説明します。

まず、補助金制度に対応した施工業者(住宅省エネ支援事業者として登録済み)に見積りを依頼します。

機種や工事内容を提示し、補助対象要件に適合する仕様かどうかを確認してもらいます。

その際、補助対象製品の一覧に該当しているか、性能要件(A要件・B要件)を満たしているか、工事開始日が要件に適合するかなどを業者とすり合わせておきます。

業者が未登録の場合、補助申請ができませんので必ず登録済みかどうか確認してください。

申請は大きく「交付申請(予約を含む)」と「実績報告(工事完了後報告)」の2段階で行います。

まず、交付申請段階では、施工業者が契約書、発注者同意書、機種仕様書、見積書、設置予定図・写真などを添えて申請を行います。

交付決定が下りるまでは着工できません。決定後、工事を実施し、工事完了後には、実績報告として、施工後の写真、請求書、検収書などを提出します。

これにより、補助金額が確定し、交付手続きが進みます。

交付決定後、補助金は原則として施工業者に振り込まれ、その後発注者に還元されます。補助金交付の流れを以下にまとめます。

| 項目 | 目安時期/条件 |

|---|---|

| 交付決定通知 | 交付申請後、審査通過時点で通知される |

| 補助金振込 | 交付決定後、通常1〜2か月以内に施工業者へ振込 |

| 発注者への還元 | 施工業者が還元手続きを行う(工事代金の一部充当等) |

注意点として、交付決定前の着工は対象外となるため絶対に避けるべきです。

また、申請書類の不備や写真の不備、申請締め切り前に予算が枠を超える場合もあるため、余裕をもって申請を進めましょう。

交付決定通知に記載された支給日を確認し、施工業者と支給・還元時期をあらかじめ合意しておくとトラブルを避けられます。

補助金の対象外にならないためには、申請の前に「工事時期」「機器性能」「申請者の区分」という3つの基本条件を満たしているか確認しておくことが大切です。

まず最も重要なのが、工事の着工日と完了報告の期限です。

補助金を受けるには、事務局が定めた対象期間内で工事を実施し、指定期日までに完了報告を提出する必要があります。

具体的には、給湯省エネ2025事業では「2024年11月22日以降に着工」し、「2025年12月末までに完了報告」を行う工事が対象です。

特に多いミスが、申請前に契約や工事を進めてしまうケースです。

交付決定が下りるまでは工事を始めないように注意し、完了後の報告書類(施工写真や領収書など)も確実に準備しておきましょう。

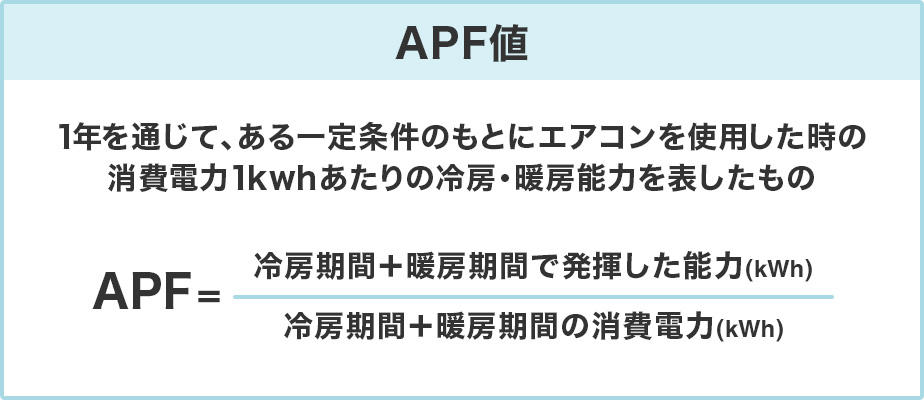

次に確認すべきは、設置するエコキュートの性能要件です。

補助金対象となるには、給湯効率(APF値:年間給湯効率)が一定以上であることが条件です。

一般的な基準として、従来の電気温水器よりも約3倍の効率を持つヒートポンプ式給湯機が対象になります。

さらに、A要件やB要件と呼ばれる追加基準を満たすと、補助額が加算されます。

| 要件区分 | 概要 | 主な条件 |

|---|---|---|

| A要件 | 通信・制御機能を搭載したモデル | 天気予報や電力料金に応じて運転を最適化できる機能を有すること |

| B要件 | 高効率性能基準を満たすモデル | 基準値より0.2以上高いAPFを持つ、または太陽光連携型(おひさまエコキュート)であること |

| A+B要件 | 通信機能+高効率の両方を満たす | 最大補助金(13万円相当)の対象となる |

APF値や加算要件はメーカーごとに異なるため、購入前に必ず対象製品リストで確認しましょう。

登録機種でない場合は、申請が受理されません。施工業者と型番を確認しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

最後に、申請者自身の条件も確認しておきましょう。

補助金の対象は、対象住宅の所有者または所有予定者であり、設置する機器を自らの住居や賃貸住宅に導入する人に限られます。

個人だけでなく、法人(賃貸オーナー・不動産管理会社など)も条件を満たせば申請が可能です。

ただし、対象外となるケースもあります。例えば、住宅を所有していない親族名義の建物に設置する場合や、工事契約者と所有者が異なる場合などです。

また、住宅の用途が明確に「居住用」である必要があり、事業用施設や店舗併用住宅は原則対象外とされています。

申請前には、登記簿や契約書で所有区分を確認しておくと安心です。

この3つの条件を事前に満たしていれば、申請から入金までの流れをスムーズに進めることができます。

給湯省エネ2025事業の国の補助金に加え、地方自治体や電力会社、メーカーによる独自支援を組み合わせることで、導入費用をさらに抑えることができます。

国の補助金だけで満足せず、居住地域や契約している電力会社の制度も必ず確認しておきましょう。

多くの自治体では、国の補助金とは別に、省エネ住宅設備導入に対する独自の支援制度を設けています。

対象機種や金額は地域によって異なりますが、国の給湯省エネ事業と併用できるケースも多くあります。

| 自治体名 | 対象設備・条件 | 補助金額(上限) |

|---|---|---|

| 東京都 | 高効率給湯器(エコキュート、ハイブリッド給湯器など) | 10万円(区の制度と併用で最大15万円程度) |

| 大阪府堺市 | 高効率給湯器・太陽光発電との併設住宅 | 5万円〜7万円 |

| 名古屋市 | エコキュートまたは太陽光連携型の高効率機器 | 最大8万円(先着順) |

| 福岡市 | 高効率給湯器を含む住宅省エネリフォーム | 最大6万円 |

| 札幌市 | 寒冷地対応型の高効率エコキュート | 8万円〜10万円 |

自治体によっては、国の補助金と重複して受け取ることが可能です。

特に東京都などの大都市では、区単位でも独自補助が設けられており、申請時期をずらすことで実質負担額をさらに減らせる場合もあります。

自治体の公式サイトや住宅支援課で最新情報を確認しましょう。

自治体の補助金に加えて、電力会社やメーカー独自のキャンペーンを活用するのも効果的です。

各社が実施するポイント還元や工事費割引、契約特典などを上手に併用することで、実質負担を大きく下げることができます。

これらの特典は、国の補助金とは別枠で受け取ることができる場合が多く、期間限定のものもあります。

購入予定のメーカーや契約している電力会社のサイトを定期的に確認し、申請時期を逃さないようにしましょう。

また、補助金と同様に「申請先」「期限」「併用可否」を事前に確認しておくとスムーズです。

補助金の申請では、書類の不備や提出ミスによって支給が遅れたり、最悪の場合は不交付になるケースもあります。

事前に起こりやすいトラブルを把握しておくことで、申請作業をスムーズに進めることができます。ここでは、実際によく見られる不備の具体例を解説します。

最も多いミスが、工事写真や領収書の不備です。

補助金の申請では、施工前・施工中・施工後の写真を明確に撮影し、必要な部位がすべて写っていることが求められます。

写真の撮り忘れや、撮影アングルが不適切で機器の型番や全体が確認できない場合、審査で差し戻される可能性があります。

申請時には、写真を時系列で整理し、領収書や請求書も発行元・発行日・支払者が一致しているかを確認することが大切です。

提出前に施工業者とダブルチェックを行うと、ミスの防止につながります。

次に多いのが、申請者と設置者(工事依頼者)の情報が一致していないケースです。

給湯省エネ事業では、補助金の交付対象は「設置場所の所有者または居住者」と定められており、契約者や領収書の宛名が異なると不備扱いとなる場合があります。

たとえば、親名義の住宅に子が設置工事を行い、申請を子の名義で提出した場合などは対象外となる可能性があります。

申請前に、登記簿や賃貸契約書などで所有者を確認し、申請書類・領収書・見積書すべての名義を統一しておきましょう。

もし所有者と設置者が異なる場合は、委任状などの証明書類を添付することで対応できるケースもあります。

補助金申請の中でも特に注意が必要なのが、交付決定前に工事を開始してしまうケースです。

給湯省エネ事業では「交付決定通知書の発行前に着工した場合は対象外」と明記されており、事後申請は一切認められていません。

契約や工事日程を早めに進めたい気持ちは理解できますが、決定通知を待たずに着工すると補助金が全額無効になるリスクがあります。

| 発生しやすいケース | 結果 | 防止策 |

|---|---|---|

| 補助金申請前に工事契約・着工をしてしまう | 交付対象外となり、補助金が受け取れない | 交付決定通知書の受領後に工事を開始する |

| 審査前に機器を発注して納品した | 「着工」とみなされる場合がある | 納品・施工のタイミングを事前に業者と確認する |

| 申請受付期間を過ぎてから申請書を提出 | 予算終了により不受理になる | スケジュールを逆算して早めに書類を準備する |

交付決定前の着工は補助金対象外となるだけでなく、後から申請しても取り消しができません。

スケジュールは余裕をもって組み、施工業者にも「補助金交付決定を待ってから着工する」旨を必ず共有しておきましょう。

エコキュートの導入費用は、機種のグレードや設置条件によって幅がありますが、補助金をうまく活用すれば初期費用を大幅に抑えることができます。

ここでは、補助金を利用した際の費用シミュレーションと、さらにコストを下げるための工夫について詳しく見ていきます。

一般的なエコキュートの導入費用は、本体価格・工事費を含めておおよそ40万〜60万円前後が相場です。

最新の高効率モデルや寒冷地仕様タイプを選ぶ場合は、70万円を超えるケースもあります。

補助金制度を活用すれば、最大で13万円程度の支援を受けられるため、実質負担は大きく下がります。

| 項目 | 補助金なし | 補助金あり(A+B要件) |

|---|---|---|

| エコキュート本体(高効率タイプ) | 480,000円 | 480,000円 |

| 標準設置工事費 | 100,000円 | 100,000円 |

| 撤去・処分費用 | 20,000円 | 20,000円 |

| 合計(補助金前) | 600,000円 | 600,000円 |

| 国の補助金(A+B要件+撤去加算) | ー | ▲130,000円 |

| 実質負担額 | 600,000円 | 470,000円 |

このように、補助金を適用することで約13万円の負担軽減が見込めます。

さらに自治体補助金(例:5万円)を併用できれば、実質40万円台前半までコストを抑えることも可能です。

補助金の受付期間は限られているため、早めの申請が経済的にも有利になります。

補助金だけでなく、施工内容やタイミングを工夫することで、導入コストをさらに下げることができます。

特におすすめなのが、リフォームや住宅設備交換と同時に工事を行う方法です。水回りや給湯配管の交換を一括で行うことで、施工費をまとめて節約できます。

また、複数の施工業者に見積もりを依頼し、補助金申請の実績がある会社を選ぶことも重要です。

補助制度に詳しい業者であれば、必要書類の準備や申請サポートを行ってくれるため、手続きの不安も軽減できます。

タイミングと業者選びを意識することで、エコキュート導入をよりお得に進めることができます。

補助金制度についてよくある質問をまとめました。制度の細かい部分を理解することで、安心して導入手続きを進められます。

原則として、工事完了後に補助金を申請することはできません。

給湯省エネ2025事業では、「交付決定通知書が届く前に着工・工事を行った場合は対象外」と明確に定められています。

工事を先に始めてしまうと、補助金の申請資格を失うため注意が必要です。

ただし、交付決定後に着工し、完了報告を期限内に提出すれば補助金を受け取ることが可能です。

契約を急ぐ場合は、施工業者に「交付決定を待ってから工事を開始する」旨をしっかり伝えておきましょう。

補助金は、原則として「住宅の所有者または居住者」が対象です。

したがって、家族名義の住宅であっても、申請者がその家に実際に居住している場合は申請可能です。

ただし、申請書類に記載される名義と、登記簿上の所有者、工事契約者の関係性が確認できる必要があります。

たとえば、親名義の住宅に子が居住している場合は、同居を証明する住民票を添付すれば申請が認められるケースが多いです。

一方、居住実態がない場合や投資用住宅などは対象外となるため、申請時に「居住証明」や「委任状」が求められることもあります。

所有者・申請者・居住者の関係が異なる場合は、補助金事務局や施工業者に事前相談しておくことで、手続きの手間を減らすことができます。

エコキュートの導入時に補助金を活用すれば、初期費用を大幅に軽減できます。

特に2026年は制度の拡充によって、性能要件を満たす機種では最大13万円の支援が受けられるチャンスがあります。

さらに自治体の補助金や電力会社のキャンペーンと併用することで、実質負担をさらに下げることも可能です。

補助金の対象機種や申請条件を正しく理解し、信頼できる施工業者と連携して進めることが成功の鍵です。

お得に導入して、家計にも環境にもやさしいエコライフをスタートさせましょう。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H