人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

「家庭用蓄電池の導入は高額でハードルが高い…」そう感じていませんか?実は今、電気自動車(EV)を“走る蓄電池”として活用する家庭が急増しています。

この記事では、家庭用蓄電池の代わりにEVを選ぶメリットや、災害時の活用法、太陽光発電との組み合わせによる節電術まで、分かりやすく解説します。

この記事を読むことでわかること:

「電気の使い方」を見直すヒントが満載です。次章から、今なぜEVが注目されているのかを詳しく見ていきましょう。

「家庭用蓄電池と電気自動車(EV)は何が違うのか」この疑問を解消することが、EVを蓄電池代わりに活用するうえでの第一歩です。

どちらも電気を蓄えるという点では共通していますが、その仕組みや活用方法には明確な違いがあります。

家庭用蓄電池は住宅に据え置きで設置される設備です。

太陽光発電で昼間に生まれた電気を蓄えて、夜間や停電時に活用するために使用されます。

最近では停電対策や電気代の節約手段として注目されています。また、エネルギーの自家消費率を高めたい家庭にとっても重要な機器です。

EVは走行だけでなく、大容量バッテリーを活用して家庭に電力を供給できます。

このとき使われるのが、V2H(Vehicle to Home)とV2L(Vehicle to Load)という技術です。

V2Hを導入すると、EVを家庭用蓄電池のように使えるようになります。

専用の充電器を設置すれば、停電時も家中に電気を送ることが可能です。

V2Lは工事不要で使える手軽さがあり、外出先やキャンプなどでも電源として活躍します。

電気自動車は環境に優しい移動手段として知られています。

しかし近年では、蓄電機能を活かした家庭用電源としての使い方にも注目が集まっています。

とくに防災や節電の観点から、EVを「動く蓄電池」として活用する家庭が増えています。

日本は地震や台風による停電リスクが高い国です。EVは大容量バッテリーを備えており、停電時にも家庭へ電気を供給できます。

たとえば、日産リーフの62kWhモデルなら、一般家庭の約3日分の電力をまかなえます。

照明・冷蔵庫・スマホ充電など、最低限の生活インフラを維持できる点が大きな魅力です。

電力会社の料金改定により、電気代が右肩上がりとなる中、電力の自家消費を増やすことは大きな節約手段となります。

EVは昼間に太陽光発電の余剰電力を充電し、夜に家庭内で使用するという流れが可能です。

家庭用蓄電池よりも大容量で、かつ移動にも使える点でコストパフォーマンスに優れています。

政府は2035年までに新車販売を電動車に切り替える方針を示しています。

これに伴い、EV購入やV2H機器設置に対する補助金制度が整備されています。

たとえば「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」では、最大85万円(2025年時点)まで補助が受けられることもあります。

政策支援が手厚い今こそ、蓄電池代替としてのEV導入に追い風が吹いています。

EVは移動手段としての機能に加え、家庭用蓄電池の代替としても注目されています。

ここでは、EVを活用することで得られる5つの代表的なメリットを、まずは一覧で整理しておきましょう。

それでは、これらのメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。

EVに搭載されるバッテリー容量は10〜60kWhほどあり、家庭用蓄電池よりも大きな電力量を備えています。

一般家庭の消費電力を2〜3日まかなえるため、非常時のバックアップ電源としても活躍します。

EVは通勤や買い物などの移動に加え、充電しておいた電気を家庭に供給するという2つの機能を持ちます。

蓄電専用設備を別に用意する必要がなく、日常生活の中で自然に蓄電・給電ができます。

地震や台風による停電時にも、EVから家庭に電気を供給できることで生活の不安が軽減されます。

V2Hシステムを導入すれば、家庭の照明や冷蔵庫、通信機器などを維持できます。

日中に太陽光で発電した余剰電力をEVに充電しておけば、夜間の消費に役立てることができます。

売電価格の下落が続く中、自家消費の価値が高まっており、EVとの連携は非常に効率的です。

EV本体だけでなく、V2H機器の導入にも国や自治体の補助金が適用されるケースが多くあります。

制度をうまく活用すれば、数十万円規模の費用を抑えることも可能です。

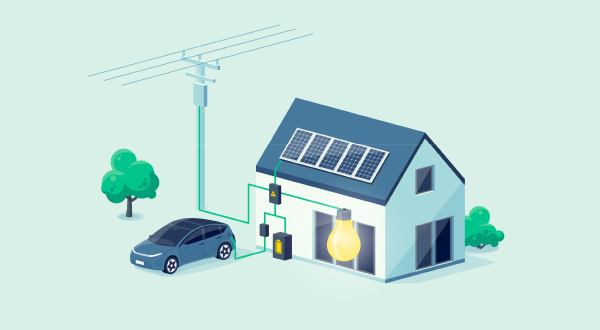

EVから家庭へ電力を供給するには、「V2H」または「V2L」という方法を使います。

どちらも便利な仕組みですが、特徴や使い方、導入に必要な設備は大きく異なります。

ここでは、それぞれの違いやメリット・注意点を比較しながら、自宅に合った選び方を紹介します。

V2H(Vehicle to Home)は、EVを家庭の分電盤に接続して家全体に電力を供給する方式です。

EVに蓄えた電力をV2Hシステムを通じて家庭内の電力回路に流すことで、停電時も普段と同じように生活できます。

照明・冷蔵庫・エアコンなど、家庭内の設備すべてを稼働させることが可能です。

ただし、専用のV2H機器や設置工事が必要になるため、初期費用はやや高めです。

V2L(Vehicle to Load)は、EVに搭載されたコンセントを使って家電製品に直接電力を供給する方法です。

たとえば、EVの外部給電ポートから延長コードで炊飯器や照明などを使用することができます。

工事不要で、停電時やキャンプなどの場面でも簡単に活用できる点が魅力です。

一方で、同時に複数の家電を使うには限界があり、家庭全体をカバーすることはできません。

| 項目 | V2H | V2L |

|---|---|---|

| 接続方法 | 分電盤に接続 | EVのコンセントを利用 |

| 供給範囲 | 家庭全体 | 個別の家電機器 |

| 必要な設備 | V2H機器+設置工事 | 追加工事不要 |

| メリット | 災害時も生活全体を維持 | 導入が手軽で使いやすい |

| デメリット | 導入コストが高め | 供給電力に限界がある |

自宅に合った方式を選ぶためには、使用目的や予算、非常時の備えのレベルを事前に整理することが大切です。

EVを家庭用蓄電池の代わりとして活用することで多くのメリットが得られます。

しかし、運用にはいくつかの課題や注意点も存在します。導入を検討する前に、それらを正しく理解しておくことが重要です。

EVを家庭の電源として使うには、V2H機器や専用の充電器の導入が前提となります。

これらの設備は電気工事を伴い、数十万円規模の初期投資が必要になることもあります。

また、住宅の電気契約容量や配線状況によっては追加の工事が必要になる可能性もあります。

事前に電力会社や施工業者との相談を行い、設置可能かどうかを確認しておくと安心です。

EVを日常的に通勤や送迎などに使っている場合、外出中に家庭への電力供給ができなくなる点に注意が必要です。

特に停電時にはEVが不在だと非常用電源として機能しません。

そのため、EVが家庭にある時間帯を見越して充電タイミングや生活スタイルを調整する必要があります。

状況によっては、ポータブル電源や小型の蓄電池を併用するなどの工夫も有効です。

蓄電池とEVには共に電力を蓄える機能がありますが、目的や使い方には大きな違いがあります。

どちらを選ぶべきかは、家庭のライフスタイルや災害対策、コスト感などによって変わります。

ここでは代表的な項目に絞って両者を比較し、それぞれの向き不向きを明確にします。

| 項目 | 家庭用蓄電池 | EV(V2H) |

|---|---|---|

| 初期費用 | 100〜200万円 | 車+V2H設備 |

| 利用目的 | 電力のバックアップ | 移動+電力供給 |

| 補助金 | 自治体による | 国+自治体で充実 |

家庭用蓄電池は据え置き型で管理がしやすく、電力を安定して供給できる点が魅力です。

一方、EVは移動にも使えるためコストパフォーマンスが高く、ライフスタイルの幅が広がります。

初期費用だけで判断するのではなく、「停電時にどう使いたいか」「移動手段としても活用したいか」といった視点で考えることが大切です。

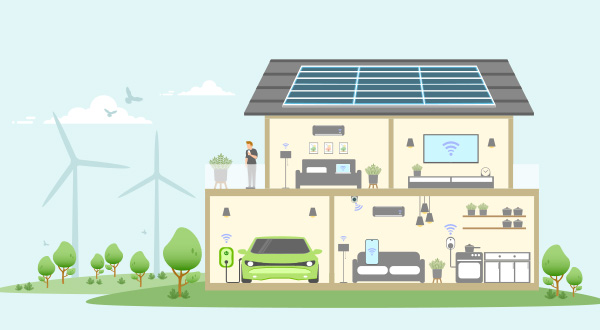

EVと太陽光発電を組み合わせることで、家庭で使う電力をほぼ自前でまかなえるようになります。

この連携は、エネルギーの自給自足を目指す家庭にとって非常に有効な手段です。

ここでは、EVと太陽光を併用することによるメリットと活用例を紹介します。

太陽光発電は昼間に最も発電量が多くなりますが、その時間帯に電力を使いきれない家庭も多くあります。

EVを活用すれば、昼間の余剰電力をバッテリーに蓄え、夜間や停電時に再利用することができます。

売電価格が下がっている今、自家消費率を高めることで電気代を大きく節約できます。

また、日常的に車を使わない家庭では、EVをほぼ蓄電池として運用することも可能です。

V2Hシステムを導入すれば、夜間の電力使用も安定してまかなえるため、電力会社からの購入量を大幅に削減できます。

EVやV2H機器の導入にあたっては、国や自治体による補助金・優遇制度が用意されています。

これらを正しく理解して活用すれば、導入コストを大きく抑えることが可能です。

たとえば、経済産業省が実施している「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」では、EV1台につき最大85万円(2025年度目安)の支援が受けられます。

さらに、多くの自治体ではV2H機器の購入や設置にも独自の補助金を出しています。

そのほか、EV購入時には自動車税や重量税の減免措置もあります。

地域や年度によって支援内容が異なるため、必ず最新情報を自治体の公式サイトやメーカー窓口で確認しましょう。

制度を賢く活用すれば、EVの初期投資を大幅に抑えながら、将来の光熱費削減にもつなげることができます。

EVを家庭用蓄電池のように活用するには、いくつかの準備が必要です。

事前に確認しておくべきポイントや導入までの流れを理解しておくことで、スムーズに家庭内の電源化が実現できます。

ここでは、初めて導入する方でも安心して進められるよう、3つのステップに分けて解説します。

まずは、V2H対応の電気自動車を選ぶことが第一歩です。

すべてのEVがV2Hに対応しているわけではないため、対応車種かどうかを事前に確認しておく必要があります。

また、V2H機能の有無はメーカーやモデルによって異なるため、購入前に販売店にしっかりと確認しましょう。

将来的に車を買い替える予定がある方は、V2H対応を前提に車種を選定しておくと安心です。

次に必要なのが、家庭とEVをつなぐV2H機器の選定です。V2H機器はメーカーによって性能や価格が異なるため、複数の製品を比較検討しましょう。

設置には専門の工事が必要となるため、V2Hの取り扱いに実績のある施工業者を選ぶことが重要です。

工事の見積もりや施工期間などもあらかじめ把握しておくと、全体のスケジュール管理がしやすくなります。

V2H機器やEVの導入には、国や自治体からの補助金が用意されています。

申請には必要書類や工事契約書などの準備が必要ですので、早めに調べて対応しておきましょう。

申請期間や予算枠には限りがあるため、支給対象になるかどうかを事前に確認しておくと確実です。

補助金申請が通ったら、施工会社と工事日程を調整し、家庭用電源化の準備は完了です。

家庭用蓄電池の導入を検討している方にとって、EVは非常に有力な選択肢となります。

走行機能と蓄電機能を兼ね備えたEVは、防災・節電・エコの観点からも多くのメリットを持っています。

補助金制度の充実や太陽光発電との相性も良く、これからのエネルギー選択において注目すべき存在と言えるでしょう。

特にV2HやV2Lの技術を活用すれば、停電時の備えとしても心強い味方になります。

また、EVを中心としたエネルギー自給自足型の暮らしは、持続可能で安心な生活にもつながります。

初期費用や運用の手間はあるものの、それ以上に得られる恩恵は大きな価値があります。

日常の移動手段としてだけでなく、家庭のエネルギーインフラとしても機能するEV。今こそ、その可能性に目を向けてみてはいかがでしょうか。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H