人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

電気代上昇や停電リスクが気になる一方で、「高いし重い…本当に必要?」と迷う方へ。

本記事では費用・補助金・設置条件・停電時の実力を整理し、買うべき家庭・見送る家庭を具体例で解説します。

この記事で分かること(結論)

先に結論を押さえたうえで、あなたの暮らしに合うかどうかを具体的に見極めていきましょう。

近年、家庭用蓄電池は注目度が高まっています。

背景には電気代の上昇や再生可能エネルギー政策の変化があり、多くの家庭が「本当に導入するべきか」と考えるようになりました。

太陽光発電をすでに設置している家庭にとっては、余剰電力を貯めて自家消費できる点が特に魅力です。

また、災害による停電対策としての役割も重視されています。

さらに自治体の補助金制度や国の支援策が追い風となり、導入コストを抑えられる環境が整ってきました。

これらの要因が、家庭での蓄電池導入を後押ししているといえます。

このように、電気料金や制度の変化、災害リスクといった複数の背景が重なり、蓄電池の必要性は以前よりも明確になっています。

導入を検討する家庭が増えているのは自然な流れだといえるでしょう。

家庭用蓄電池は、再生可能エネルギーの電力を効果的に蓄え、自宅で賢く使えるようにする装置です。

リチウムイオン電池が主流で、容量や出力によって重さや大きさに差があります。

導入には、設置場所と搬入経路、床や基礎の強度などを事前に確認する必要があります。

屋内設置型は比較的コンパクトですが、それでも60~150kg程度あるため、床や基礎の耐荷重を事前に確認しておくことが重要です。

屋外設置型は重さやサイズが大きく、設置の際にはしっかりとした基礎と搬入ルートの確保が必要になります。

家庭用蓄電池を導入する際には、本体価格だけでなく工事費や補助金の有無も含めて総額を把握することが大切です。

特に容量や設置条件によって金額は大きく変わるため、相場を知っておくと判断しやすくなります。

最近の平均的な導入費用は200万円前後とされますが、容量が大きい機種や特別な基礎工事が必要な場合には300万円近くになることもあります。

一方で、自治体や国の補助制度を活用すれば負担を抑えることも可能です。

次に、具体的な費用の目安をまとめます。これはあくまで一般的な水準ですが、導入検討の際の参考になります。

| 項目 | 費用の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 本体+工事費 | 100万〜300万円 | 容量や設置条件により変動 |

| 平均的な導入例 | 約219万円(12.3kWh) | 近年の市場平均水準 |

| 自治体補助金 | 10万〜12万円/kWh | 地域や申請条件で異なる |

| DR参加の上乗せ | 一律10万円 | 対応機種と契約条件が必要 |

このように初期費用は高額ですが、補助金や電力プランの最適化を組み合わせることで、実際の負担は大きく変わります。

次の項目では初期費用の詳細、維持費や点検費用、そして補助金の具体的な活用方法について掘り下げていきます。

合わせて読みたい▶︎家庭用蓄電池の最適容量は?家族構成・使用目的別に徹底シミュレーション!

容量と出力、さらに設置工事の規模によって費用は大きく左右されます。

平均的には200万円前後ですが、容量を抑えれば100万円台、条件次第では300万円に近づく場合もあります。

蓄電池は基本的に日常的な維持費は少ない設備ですが、年に一度の点検や部材交換のために数万円かかるケースがあります。

メーカー保証内であれば費用は抑えられますが、長期的には消耗品の交換を想定しておくと安心です。

多くの自治体では容量に応じた補助金が設定されており、東京都では1kWhあたり12万円、さらにDR参加で10万円が上乗せされます。

こうした制度は申請時期や条件が限られるため、契約前に必ず確認しておく必要があります。

停電や災害時に家庭用蓄電池がどのくらい役立つかを確認してみましょう。

容量や利用する機器の種類を知っておくことで、備えの精度が高まります。

| バッテリー容量 | 小型住宅の目安 | 標準的な家庭の目安 |

|---|---|---|

| 10 kWh | 24〜36時間程度 | 12〜18時間程度 |

| 13.5 kWh(Tesla Powerwall) | 全電力供給で約11時間/節電すれば2.5日程度 | |

| ハイブリッド+太陽光 | 昼間に充電しながら長時間運転が可能 | |

このように容量10kWh前後の蓄電池でも、条件を整えれば丸一日以上の生活を支えられます。

さらに太陽光との組み合わせで、自立した電力供給が現実的になります。

一般的な家庭で必要な電力量は一日あたりおよそ10kWh前後です。

冷蔵庫や照明を優先すれば24時間以上、生活に必要な機能を保てます。

さらに、ハイブリッド型と太陽光を組み合わせると数日間の停電でも安心です。

停電時に強い蓄電池を選ぶためには、容量だけでなく機能や設置条件も考慮する必要があります。

このように選び方を工夫すれば、停電が長引いた場合でも生活に必要な電力を確保しやすくなります。

蓄電池で電気代を下げられるかは、多くの家庭が気になる点です。

効果は料金プランや生活習慣によって変わりますが、時間帯ごとの単価差を利用すれば節約につながります。

特に時間帯別プランでは、夜間の安い電気を蓄えて昼間に使うことで効率的に光熱費を抑えられます。

太陽光発電と組み合わせれば、自家消費率が高まり、より効果的な運用が可能です。

このように、家庭の使い方に合わせた運用が電気代削減の鍵となります。

夜間の安い電力を蓄えて昼間に使うのが基本的な活用法です。

電気料金が高い時間帯に買電を減らし、生活に必要な電気を蓄電池でまかなうことで、無駄な出費を防げます。

例えば食洗機や乾燥機など電力消費が大きい家電を夜間に動かすと、単価の安い時間帯に電気を利用でき、結果的に光熱費を抑えられます。

冷蔵庫や照明のように常に必要な機器は、昼間に蓄電池から供給すればピークの電気代を避けることができます。

このように時間帯を意識して電気を使い分けることが、シミュレーション上でも最も効果的な節約方法だといえます。

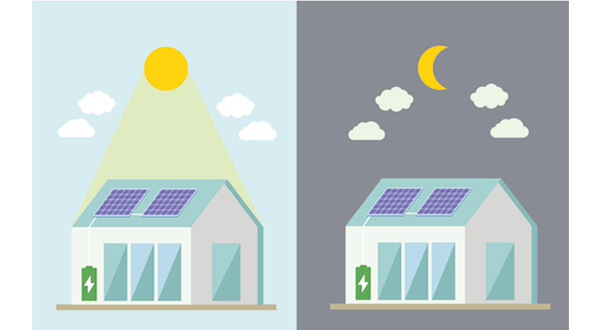

太陽光発電を設置している家庭では、昼間に発電した余剰電力をそのまま蓄電池にためることで、自家消費率を高めることができます。

これにより売電価格の下落に影響されず、電気を効率的に使えるようになります。

夕方以降は蓄えた電力を使用するため、買電を大きく減らすことができ、夜間は安価な時間帯に充電を行えば、安定した電力運用が可能です。

結果として、電気代の削減幅は単体利用よりも大きくなります。

シミュレーションでも太陽光との併用は高い効果を示しており、日常生活においても安心感と節約効果を同時に得られるのが大きなメリットです。

家庭用蓄電池は容量や機種によって大きさや重量が異なります。設置する際には、スペースの広さや耐荷重の確認が欠かせません。

ここでは一般的な重量やサイズの目安を整理します。

| 設置タイプ | 重量の目安 | サイズ感 | 設置上の注意点 |

|---|---|---|---|

| 屋内型 | 60〜150kg | 室外機1台程度 | 換気や温度管理が必須 |

| 屋外型 | 120〜250kg | 室外機2台程度 | 基礎工事や防水対策が必要 |

屋内型は比較的コンパクトで静かですが、温度や湿度の管理に注意が必要です。

屋外型は容量が大きく頑丈ですが、基礎や防水対策をきちんと行うことが前提になります。

設置場所によってメリットとデメリットが変わるため、家庭の環境に合わせて選ぶことが大切です。

それぞれの特徴を理解し、暮らしに合ったタイプを選ぶことが安心につながります。

蓄電池は100kgを超えるものが多く、設置する際には床や地盤の強度を確認しなければなりません。

基礎や床の補強をきちんと行うことで、振動や傾きによるトラブルを避け、長く安心して使用できます。

蓄電池の導入には多くのメリットがありますが、その一方で無視できないデメリットも存在します。

電気代の削減や停電時の安心感は確かに魅力的ですが、初期費用の高さや設置スペースの問題など、導入前に知っておくべき点も少なくありません。

ここでは電気代、停電対策、導入コスト、そして設置条件という四つの観点から、メリットとデメリットを整理して比較します。

自分の家庭にとってどちらの側面が大きいのかを見極めることが、導入判断の第一歩となります。

| 比較軸 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 電気代 | 時間帯の差を利用して電気代を抑えられる | 効果は料金プランや使い方に左右される |

| 停電対策 | 停電時に非常用電源として活用できる | 全負荷対応は容量や工事条件に制約がある |

| 導入コスト | 補助金を活用すれば負担を軽減できる | 本体と工事費が高額で負担が大きい |

| 設置条件 | 屋内外から設置場所を選べる柔軟性がある | 重量や広さの制限で設置が難しい場合がある |

このように、蓄電池は生活の質を高める一方で、費用や条件に大きな影響を受けます。導入を検討する際は、こうした点を冷静に比較して判断することが大切です。

蓄電池の効果をしっかりと感じやすいのは、電気の使用量が多く、自家消費を積極的に進めたい家庭です。

特に太陽光発電を導入済みの家庭では、余剰電力を有効に活用できるため投資効果が高まります。

このような条件に当てはまる場合、蓄電池は費用に見合う価値をもたらす可能性が高いといえるでしょう。

一方で、蓄電池を導入してもあまり効果を感じにくいケースも存在します。

例えば電気の使用量が少なく、料金プランに時間帯の差がない場合は大きな節約につながりません。

また、賃貸住宅やスペースが限られた住まいでは設置自体が難しいこともあります。

さらに、数年以内に転居を予定している家庭では、投資額を回収する前に環境が変わってしまう可能性が高いです。

こうした条件に当てはまる場合は、無理に導入せず他の方法で光熱費の最適化や停電対策を検討するのが賢明です。

蓄電池は一度設置すると簡単に買い替えができないため、選び方を間違えると後悔につながります。

容量や出力、メーカーの特性、保証制度まで総合的に見極めることが大切です。ここでは製品選びで押さえておくべきポイントを整理します。

これらの要素を総合的に比較し、自宅の環境やライフスタイルに合った製品を選ぶことが後悔を防ぐ近道です。

容量は10kWh前後が一般家庭の標準ですが、オール電化や電気自動車を併用する家庭ではさらに大きな容量が必要になる場合があります。

逆に電力消費が少ない世帯では小容量モデルで十分なこともあります。

出力は3kW以上あれば冷蔵庫やエアコンを同時に動かせますが、2kW程度では限られた家電しか使えません。

停電時に優先したい機器を明確にし、それに見合った出力を確保することが重要です。

メーカーごとに製品の強みは異なります。国内大手は信頼性やサポートに強みがあり、海外メーカーは大容量や価格面で優れています。

新興メーカーは最新技術やデザインで差別化を図っています。

安心感を重視するなら国内、コストや容量を優先するなら海外など、家庭のニーズに合わせて選ぶのが賢明です。

蓄電池は高額な投資であるため、保証内容は必ず確認しておくべきです。10年〜15年保証が一般的ですが、容量保証か動作保証かでカバー範囲が異なります。

また、故障時の対応スピードや窓口の充実度も大切です。

災害や停電時に迅速な対応ができるかどうかは安心感に直結するため、導入前に比較検討することをおすすめします。

2026年は補助金制度の拡充と電気料金の動向が注目されています。導入コストを下げやすい環境が整い、家庭での自家消費価値はさらに高まっています。

DRは需要を調整する仕組みで、対応する蓄電池や契約が条件となります。

東京都ではDR参加で追加補助を受けられ、国の制度と組み合わせることで大幅な費用削減が可能です。

導入前には登録機器や価格要件を必ず確認しておきましょう。

V2HはEVの電池を家庭の電源として利用でき、停電対策と自家消費拡大の両方に役立ちます。補助制度も手厚く、今後の普及が期待されています。

電気料金は一時的に政府支援で軽減されていますが、原燃料価格の変動により不安定な状況が続いています。

中期的には横ばいから上昇が見込まれ、家計への影響は避けにくいと考えられます。

蓄電池を導入すれば、昼夜の料金差を利用しながらピークシフトを実現でき、電気料金の変動リスクを緩和できます。

太陽光と併用することで、より安定した節約効果が期待できます。

ここまで蓄電池の仕組みや費用、メリットとデメリットを整理してきました。

最終的に必要かどうかは、家庭の電力使用量や生活スタイルによって大きく変わります。

太陽光発電を導入していて自家消費を高めたい場合や、停電対策を重視する家庭では導入効果が高いといえます。

一方で電気の使用量が少ない家庭や、設置スペースが限られている場合には優先度が低いこともあります。

導入には高額な初期費用がかかりますが、補助金や電気代削減を組み合わせることで回収の可能性は十分にあります。

まずはシミュレーションや見積もりを通じて、自宅に合った最適な選択肢を確認してみてください。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H