人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

「家庭用蓄電池って後付けできるの?」「費用ってどのくらいかかる?」「工事って大変そう…」そんな疑問をお持ちではありませんか?

本記事では、家庭用蓄電池を後付けする際の価格相場から、実際の工事内容、補助金の活用法やおすすめメーカー情報まで、初心者でもわかるように徹底解説します。

これを読めば、蓄電池導入の全体像がつかめて、後悔のない選択ができるはずです。

知っているか知らないかで、大きな損得が分かれる家庭用蓄電池。後悔しない選び方を、次の章から詳しく見ていきましょう。

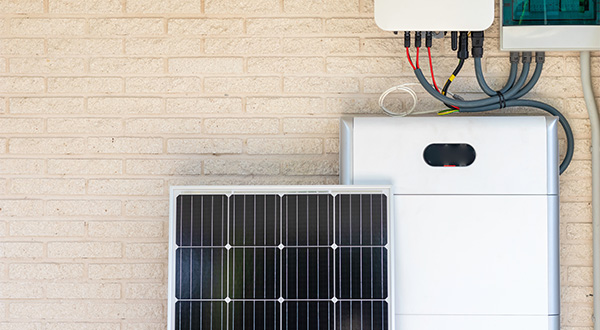

近年、エネルギーの自給自足や非常時の備えとして、家庭用蓄電池の導入が注目されています。

特に、既に太陽光発電システムを設置しているご家庭では、後付けで蓄電池を追加することで、さらなるメリットが期待できます。

しかし、後付け設置にはいくつかの条件や注意点が存在します。ここでは、家庭用蓄電池の基本情報と、後付け設置のポイントについて詳しく解説します。

家庭用蓄電池は、電力を貯めて必要なときに使用できる装置です。主に以下のような目的で利用されます。

これらの活用により、電力の自給率向上や電気代の削減、災害時の備えとしての効果が期待できます。

既存の住宅に蓄電池を後付けする際には、以下のポイントを確認することが重要です。

これらのポイントを踏まえ、専門業者と相談しながら設置の可否を判断することが推奨されます。

家庭用蓄電池には、主に「全負荷型」と「特定負荷型」の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、家庭のニーズに合ったタイプを選ぶことが重要です。

| タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 全負荷型 | 停電時に家全体へ電力を供給可能 |

|

|

| 特定負荷型 | 停電時に特定の回路のみ電力供給 |

|

|

全負荷型は、停電時でも家全体の電力をカバーできるため、オール電化住宅や二世帯住宅など、電力使用量が多い家庭に適しています。

一方、特定負荷型は、必要最低限の機器のみを稼働させることで、電力を効率的に使用したい場合に向いています。

家庭の状況やニーズに応じて、最適なタイプを選択しましょう。

家庭用蓄電池の導入を検討する際、最も気になるのが費用面ではないでしょうか。

蓄電池の価格は、容量や機能、設置環境などによって大きく変動します。ここでは、2025年時点での最新の費用相場について、詳細に解説していきます。

蓄電池の本体価格は、主に蓄電容量と機能によって決まります。以下に、容量別および機能別の価格目安をまとめました。

| 蓄電容量 | 本体価格の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 5kWh未満 | 約90万円~150万円 | 小規模な家庭向け |

| 5kWh~10kWh未満 | 約150万円~180万円 | 一般的な家庭向け |

| 10kWh以上 | 約180万円~250万円 | 電力使用量の多い家庭向け |

また、蓄電池には以下の2つのタイプがあり、機能によっても価格が異なります。

例えば、5kWh程度の単機能型蓄電池の本体価格は約90万円~150万円、ハイブリッド型では約120万円~180万円が目安となります。

蓄電池の設置には、本体価格以外にも以下のような追加コストが発生します。

これらを合計すると、追加コストはおおよそ30万円~55万円程度となります。

ただし、設置環境や選択する機器によって変動するため、事前に詳細な見積もりを取ることが重要です。

具体的な後付け設置の総額費用について、以下の3つのケースで解説します。

小規模な家庭で、基本的な機能を備えた蓄電池を導入するケース。

一般的な家庭で、太陽光発電との連携を重視し、高機能な蓄電池を導入するケース。

電力使用量の多い家庭で、大容量かつ高機能な蓄電池を導入するケース。

これらの事例はあくまで一例であり、実際の費用は設置環境や選択する機器、地域の補助金制度などによって変動します。

蓄電池の後付け設置を検討する際には、費用や工事内容だけでなく、 製品ごとの価格や設置ポイントも押さえておくことが大切です。 家庭用蓄電池の価格と設置ポイントを解説したこちらの記事も、 あわせてご覧ください。

家庭用蓄電池を後付けで設置する際、どのような工事が行われ、どのくらいの期間が必要なのかを理解しておくことは重要です。

工事の全体像を把握することで、スムーズな導入計画を立てることができます。

蓄電池の後付け設置は、以下のステップで進行します。

これらの工程を経て、蓄電池の設置が完了し、運用を開始することができます。

蓄電池の設置に伴い、以下のような具体的な工事が必要となります。

蓄電池からの電力を家庭内で適切に利用するため、既存の分電盤を改修したり、新たに分電盤を増設することがあります。

特に全負荷型システムの場合、家全体への電力供給を行うための全負荷分電盤の設置が必要です。

蓄電池、パワコン、分電盤、太陽光発電システム(既存の場合)などを接続するための配線を行います。

配線の距離や経路によっては、壁面への穴あけや配線カバーの設置が必要となる場合があります。

パワコンや関連機器を壁面に取り付ける際、壁の強度を確認し、必要に応じて補強を行います。また、配線の引き込み口となる穴を開ける作業も含まれます。

これらの工事は、電気工事士の資格を持つ専門家が行う必要があります。安全性と機能性を確保するため、信頼できる業者に依頼することが重要です。

蓄電池の設置工事に要する日数は、設置条件や工事内容によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

| 工事内容 | 所要日数 | 備考 |

|---|---|---|

| 現地調査 | 約半日 | 設置場所や配線経路の確認 |

| 基礎工事 | 1~2日 | コンクリート基礎の場合、養生期間を含む |

| 機器設置・配線工事 | 1日 | 天候や作業人数により変動 |

| 設定・動作確認 | 半日 | システムの最終調整と確認 |

全体として、天候や設置条件によりますが、3~5日程度で工事が完了するケースが多いです。

ただし、基礎工事にコンクリートを使用する場合、養生期間が必要となり、工期が延びることがあります。

工事中は、一時的に電気を停止する必要があるため、冷蔵庫やインターネット機器など、常時電源が必要な機器への影響を考慮する必要があります。

事前に工事業者と打ち合わせを行い、停電時間や影響範囲を確認しておくと安心です。

また、工事中の騒音や作業員の出入りなど、日常生活に一定の影響が生じる可能性があります。近隣住民への配慮として、工事前に挨拶をしておくことも検討すると良いでしょう。

家庭用蓄電池の後付けを検討する際、どのような利点や課題があるのかを理解することは非常に重要です。

蓄電池を後付けすることで、以下のようなメリットが期待できます。

災害時や予期せぬ停電が発生した際、蓄電池があれば家庭内の電力を一定時間供給することが可能です。

特に医療機器を使用している家庭や、小さな子供や高齢者がいる場合、電力の確保は生活の質を維持する上で重要です。

太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせることで、日中に発電した電力を蓄え、夜間や電力需要の高い時間帯に使用することができます。

これにより、電力会社から購入する電力量を減らし、電気代の削減につながります。

例えば、昼間に発電した電力を夜間に使用することで、電気料金の高い時間帯の使用を避けることができます。

固定価格買取制度(FIT)の期間が終了すると、売電価格が下がるケースが多いです。

蓄電池を導入することで、余剰電力を自家消費に回すことができ、経済的なメリットを最大化できます。

これにより、売電収入の減少を補い、電力の自給自足率を高めることが可能です。

一方、蓄電池の後付けには以下のようなデメリットも考慮する必要があります。

蓄電池の後付けは、以下のような家庭に特に適しています。

蓄電池の後付けには、メリットとデメリットが存在します。自身の生活スタイルや家庭の状況を踏まえ、総合的に判断することが重要です。

導入を検討する際は、専門家に相談し、最新の情報をもとに適切な選択を行いましょう。

近年、家庭用蓄電池の需要が高まる中、各メーカーから多様な製品が登場しています。

特に2025年には、性能やコストパフォーマンスに優れたモデルが注目されています。

ここでは、長寿命・高性能で評判の国産メーカー、コストパフォーマンスに優れた海外メーカー、そして補助金対象となる実績あるモデルについてご紹介します。

京セラは、1984年に世界初の住宅用太陽光発電システムを開発した実績を持つ日本の大手電機メーカーです。

主力モデル「エネレッツァ」は、さまざまな容量(5.5/11.0/16.5kWh)のラインナップがあり、ご家庭に最適な容量を選ぶことができます。

さらに世界初の「クレイ型リチウムイオン蓄電池」を採用しており、長寿命と高安全性を実現しています。

長州産業の「スマートPVマルチ」は、国内生産で高品質ながら比較的安価で提供されている点が魅力です。

3種類の蓄電容量、全負荷・特定負荷の選択、単機能・ハイブリッドの選択が可能で、家庭のニーズに合わせた柔軟な導入ができます。

さらに、業界最長の15〜20年の保証も付いており、長期間安心して使用できます。

ニチコンは、幅広いラインナップと高い信頼性で知られるメーカーです。特に「ESS-U4M1・ESS-U4X1」は、11.1kWh・16.6kWhの大容量モデルで、特別価格で提供されています。

業界最安値水準でありながら、高性能を維持しており、多くの家庭で採用されています。

アメリカの電気自動車メーカーであるテスラが提供する「Powerwall」は、同社のバッテリー技術を応用した家庭用蓄電池です。

13.5kWhの大容量で、ご家族が多い方や、電気の使用量が多い方におすすめです。

ただし、日本の電化製品の安全認証(JET認証)を取得していないため、補助金の対象外となる場合があります。

カナディアンソーラーの「EP Cube」は、6.6kWh、9.9kWh、13.3kWhの容量から選択可能なハイブリッド型蓄電池です。

パワーコンディショナー内蔵で、新規に太陽光発電を導入する家庭に適しています。

防水・防塵性能が高く、屋外設置にも適しており、スマートフォンアプリでの管理も可能です。

保証期間も最大15年と長く、長期間安心して使用できます。

家庭用蓄電池の後付け設置を検討する際、国や地方自治体が提供する補助金や優遇制度を活用することで、初期費用を大幅に抑えることが可能です。

ここでは、2025年時点で利用可能な補助金制度とその活用法、地域別の補助金一覧、申請の流れと注意点について詳しく解説します。

経済産業省が主導するこの補助金は、家庭用蓄電池を導入し、電力需給が逼迫した際に遠隔制御で充放電を行うことを条件に、最大60万円の補助が受けられます。

申請期間は2025年4月初旬から12月5日までとなっており、予算が限られているため、早めの申請が推奨されます。

環境省が推進するゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)を対象とした補助金で、新築時に蓄電池を含む省エネルギー設備を導入する場合に適用されます。

補助金額や条件は年度によって変動するため、最新情報を確認することが重要です。

地方自治体でも、蓄電池の導入を支援する補助金制度が設けられています。以下に、主要な自治体の補助金情報をまとめます。

| 自治体 | 補助金額 | 主な条件 |

|---|---|---|

| 東京都 | 最大120万円 | 都内在住で、指定の蓄電池を導入 |

| 大阪府 | 最大50万円 | 府内在住で、太陽光発電システムとの同時導入 |

| 愛知県 | 最大70万円 | 県内在住で、一定の省エネ基準を満たすこと |

補助金には申請期間が設けられており、期間外の申請は受け付けられません。余裕を持ったスケジュールで準備を進めるようにしましょう。

申請には多くの書類が必要となります。漏れや不備があると再提出が求められるため、事前にチェックリストを作成し、確実に準備しましょう。

交付決定前に契約や工事を行うと、補助金の対象外となる場合があります。必ず交付決定通知を受け取ってから進めるようにしてください。

補助金を活用することで、蓄電池の導入コストを大幅に抑えることができます。

ただし、制度の条件や申請フローには細かいルールがあるため、最新情報を確認しながら、信頼できる業者と相談して慎重に進めることが大切です。

家庭用蓄電池の後付け設置を検討する際、初期費用や運用コストを抑えるためのポイントを押さえておくことが重要です。

蓄電池を設置する際、製品そのものだけでなく、販売店や施工業者の質も重要です。

どんなに高性能な蓄電池を購入しても、設置工事が雑だったり、サポートが不十分だったりするとトラブルの原因になります。

蓄電池は高額な設備投資になるため、相場を知ることが大切です。その際に役立つのが「一括見積もりサイト」です。

複数の業者から一度に見積もりを取得することで、価格差やサービス内容の違いを比較できます。

蓄電池は単体でも導入できますが、太陽光発電と一緒に導入することで、費用面でも運用面でも大きなメリットがあります。

蓄電池は長く使う設備なので、導入時の価格だけでなく、保証やサポート体制も比較のポイントになります。

安さだけで業者を選んでしまうと、後々のトラブル時に後悔することもあります。

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 製品保証 | 10年以上の保証期間があるか |

| 施工保証 | 工事ミスによる不具合もカバーされるか |

| サポート体制 | トラブル時の対応窓口が設置されているか |

これら4つのポイントを押さえることで、後付け蓄電池の導入をより賢く、効率的に進めることができます。

費用や制度の仕組みは複雑に見えますが、一つ一つを理解して選択すれば、無理のない形で快適なエネルギー環境を整えることができるはずです。

家庭用蓄電池の後付けを検討する際、成功の鍵となるのは最新の情報を収集し、最適なタイミングで導入することです。

FIT期間が終了すると売電価格が大幅に下がるため、蓄電池を導入して自家消費を増やすことで電気代の節約が期待できます。

パワコンの寿命は一般的に10~15年とされており、保証期間終了時に蓄電池と一体型のハイブリッドパワコンへの交換を検討することで、システム全体の効率向上が図れます。

国や自治体が提供する補助金制度を利用することで、初期費用を抑えて蓄電池を導入することが可能です。

補助金の募集時期や条件を事前に確認し、適切なタイミングで申請することが重要です。

補助金制度は期間や予算が限られており、早期に受付が終了するケースも少なくありません。

国の制度だけでなく、お住まいの自治体の補助金情報も定期的に確認することをおすすめします。

以下は、導入成功のために押さえておきたい主な判断ポイントです。

| 判断ポイント | 内容 |

|---|---|

| 導入時期 | FIT終了、パワコン更新時、補助金受付期間 |

| 導入判断の基準 | 電気代の削減効果、停電対策、自家消費率の向上 |

| 情報収集の手段 | 信頼できる比較サイト、施工業者、自治体の公式情報 |

家庭用蓄電池の後付けは、適切なタイミングと確かな情報に基づいて計画することで、経済的にも生活面でも大きな効果を得られます。

焦らずに情報を集め、自分に合った導入プランを見つけてください。

\ 公式LINE友だち登録で /

蓄電池価格表を無料ダウンロードする

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H