人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

家庭用蓄電池を導入するにあたって、失敗しない選び方やおすすめの商品をまとめました。

家庭用蓄電池の仕組みから、特徴、最適な容量など基本的なことも、おすすめと合わせてご説明していきますので、蓄電池がどれほど効果的か理解することができるかと思います。

ぜひこの記事を参考に、蓄電池のメーカーを選んでみて下さい。

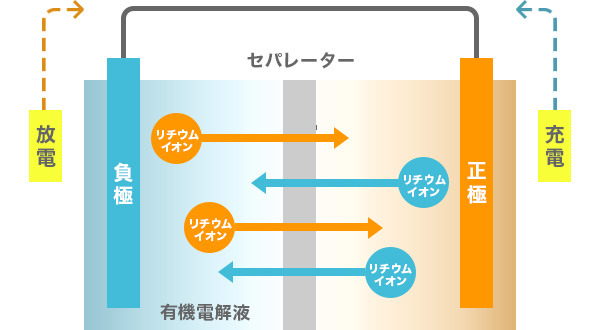

蓄電池の充放電は、化学反応によって行われます。

この化学反応を説明する際には、「イオン化傾向」という考え方が重要です。

蓄電池は通常、二つの電極(陽極と陰極)と電解液で構成されています。これらの電極の間を電子が移動します。

陽極は通常、電解質に溶けにくい性質を持ち、一方、陰極は溶けやすい性質を持っています。

この性質の違いが「イオン化傾向」と呼ばれ、電圧の発生に関与します。つまり、このイオン化傾向の違いによって、蓄電池内で電圧が生じます。

蓄電池は何度も充電して使用できるため、これを二次電池と呼びます。電気は直流で充電されますが、家庭で使用する電力は交流です。

そのため、蓄電池からの電力を家庭用に使用するには、パワーコンディショナが必要です。

蓄電池の価格相場を考える際には、本体価格と設置工事費用の両方を考慮する必要があります。

設置工事費用は通常20万円から35万円程度で、この金額に蓄電池本体の価格が加わります。

蓄電池の本体価格はメーカーや容量によって異なりますが、一般的には約120〜140万円(5.0〜8.0kWh)が相場です。

※メーカーごとによって価格は異なります。

したがって、販売価格総額は約140〜175万円程度となります。

ただし、配線工事費やその他の諸経費が別途かかる場合もあるので、見積書を入手する際には内訳金額も確認することが重要です。

一般的に蓄電容量が多く性能が高い製品ほど価格が高くなりますが、その分停電時の動作も良くなる傾向があります。

最新の蓄電池には、3つの特徴があります。

最新蓄電池の3つの特徴

蓄電池の寿命は「充放電の回数(サイクル数)」がポイントです。

以前は約4,000サイクルが一般的でしたが、今では6,000~12,000サイクルが標準となり、10~15年の使用が可能になります。

さらに、30年ほど使える長寿命モデルも登場し、電極材料の改良や充放電の安定性向上により、より長く安心して使えるようになっています。

最近の蓄電池はスマートフォンと連携し、発電状況をリアルタイムでチェック可能です。

さらに、電気自動車のバッテリーを家庭の電力に活用する「V2H」対応の機種もあり、停電時にも安心です。

メーカーによっては、ライフスタイルに合わせて容量を選べるモデルもあり、より使いやすく進化しています。

日本の災害に対応するため、蓄電池も進化してきました。揺れに強い形状や、水害に耐えるネジ穴レス設計で、50cmの浸水にも耐えられます。

さらに、薄型で壁掛けできるタイプも登場し、設置の自由度がアップします。これからも防災対策として、さらに進化していくことでしょう。

蓄電池を選ぶときは、まず「どれくらいの電力が必要か」を考えましょう。

太陽光発電を設置済みなら、1日の発電量と使用量を比較し、余った電力を貯められる容量が理想的です。

未設置の場合は、夜間に使う電力を目安に容量を決めます。消費電力の計算式を使えば、必要な容量が明確になります。

また、省エネ家電に買い替えれば、蓄電池の容量を抑えて効率よく活用できます。

ほとんどの蓄電池はさまざまな太陽光発電システムに対応していますが、中には特定の機種としか組み合わせられないものもあります。

そのため、事前に確認が必要です。同じメーカーの製品を選ぶと、保証が手厚くなるメリットもあります。

さらに、ハイブリッド型なら発電と蓄電を効率よく組み合わせられるので、太陽光発電と同時に導入するのがおすすめです。

余った電力を電力会社に売る「売電量」から蓄電池の容量を決める方法もあります。

売電明細の購入電力量を確認し、1ヶ月分を日数で割れば、1日あたりの売電量がわかります。

ただし、季節によって発電量が変わるため、年間のデータをもとに計算するのがベストです。

蓄電池を導入すれば売電に頼らず、自家消費を増やして電気代を抑えることもできます。

一般家庭の蓄電池の容量は、通常、5〜7kWh程度と言われています。

ただし、近年は電気代の高騰が進んでおり、10kWh以上の容量を持つ蓄電池を導入することで、自家消費や売電による収益を増やすことができる場合があります。

そのため、より大容量の蓄電池を検討することで、経済的な利益を得ることができる可能性があります。

| 低容量 | 中容量 | 大容量 | |

| 1位 | SHARP | 長州産業 | 長州産業 |

| 2位 | Panasonic | SHARP | カナディアン |

| 3位 | デルタ | ニチコン | Qcells |

シャープの最小容量蓄電池は、コンパクトな本体であり、屋外に簡易基礎で設置可能なため、迅速な導入が可能です。

サイズは小さいですが、COCORO ENERGYというシャープのHEMSサービスに対応しており、最大限の電力活用が可能です。

サイクル数も12000サイクルと多く、これを元に計算すると、約32年の寿命が見込まれます。

保証期間は、無償:10年、有償:15年となっており、充実しています。

このシリーズは3つの異なる容量(3.5、5.6、6.3kWh)が提供されています。

これらは家庭の電力需要に合わせて組み合わせることができ、需要が増えた場合でも簡単に容量を追加することができます。

3.5kWhの製品は、奥行きが40%削減されたスリムデザインとなっています。

容量は小さいですが、停電時でも照明や炊飯器、電気ケトルなどを合わせて使用することが可能です。

壁掛け型のタイプも用意されており、緊急時の水害などにも安心して利用できます。

デルタのシリーズには、5.6kWhのES6JB1と11.2kWhのES6JB2があります。

これらはハイブリッド蓄電システムであり、昼夜を問わず電力を貯めて利用できます。

自家消費を優先するモードと売電を優先するモードがあり、ライフスタイルに合わせて切り替えることができます。

また、塩害地域にも対応できるため、海岸近くにお住まいの方で野外に蓄電池ユニットを設置したい方にもおすすめです。

さらに、10年間の無料保証が付属しています。

この蓄電池は6.5〜16.4kWhの広い容量範囲と、単機能またはハイブリッド型、特定負荷または全負荷型の種類から選択できます。

AI機能やライフスタイルに合わせた二つのモード、遠隔での発電量の確認などの多彩な機能を活用することで、最適な使い方が可能です。

製品は高品質であり、比較的手ごろな価格で入手できますが、海外メーカーに比べると一部の点で劣るかもしれません。

蓄電容量は9.5kWhで、ハイブリッドタイプです。特定負荷型または全負荷型を選択できます。

クラウド上のHEMSサービス(COCORO ENERGY)との連携により、AIによる自家消費率向上や、雷に対応した停電対策機能が提供され、経済性が高まります。

蓄電池連携型/ハイブリッドパワーコンディショナと蓄電池を同時に設置した場合、システム構成機器と充電可能容量を15年間有償または10年間無償で保証します。

この長期の保証期間により、安心して長く利用できます。また、コンパクトなデザインで設置場所にも違和感がありません。

容量は7.4〜14.9kWhで、V2Hシステムと連携しています。

これにより、太陽光で発電した電力を電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)のバッテリーに充電したり、逆に車のバッテリーから家庭で使用したりできます。

さらに、太陽光を最大限に自家消費するグリーンモード、太陽光の発電で電気自動車を充電するEVモード、太陽光で発電した電気を売る売電モードなど、ライフスタイルに合わせた3つのモードで効率的に電気を活用できます。

また、直感的に使えるリモコンはインターネット接続で様々なサービスに対応します。

ただし、機器のサイズがやや大きく、設置スペースやメンテナンススペースが必要となる点がデメリットです。

関連記事:【蓄電池】ニチコン「トライブリッド蓄電システム」の特徴

長州産業の製品は、長寿命と安全性が特徴です。製造上の不具合に対する15年の構成期間保証が付いており、安心してご利用いただけます。

二つのモードに加えて、多彩な機能が豊富に備わっています。製品は高品質でありながら、比較的手頃な価格で入手できます。

ただし、海外メーカーと比較すると一部の点で劣るかもしれません。

カナディアンソーラーのEPCUBEは、3つの異なる容量(6.6kWh、9.9kWh、13.3kWh)から選択できます。

この製品は、他のメーカーの製品よりも約35kgと軽量であり、輸送コストを削減できます。

他のメーカーの製品は、屋内タイプで60kg〜176kg、屋外タイプで100kgを超える重さが一般的ですが、EPCUBEはその軽さが特徴です。

さらに、コンパクトなデザインにより、設置場所に制約がありません。品質保証も15年間と長期間にわたり提供され、安心して利用できます。

容量は7.7kWhまたは9.7kWhから選択できます。これにより、平均的な家庭の電力需要に合わせて選択できます。

この蓄電池は約15〜20時間分の電力を蓄えることができるため、使い方によっては24時間電気を使用することも可能です。

設置場所は野外に限定されますが、耐久性があり屋外環境に対応しています。

全負荷型の蓄電池で、蓄電容量が大きなタイプを販売しています。蓄電容量は10.24kWhで、200Vの家電製品にも対応しています。

そのため、オール電化住宅に最適です。

AI機能が搭載されたタイプとそうでないタイプがありますので、状況に合わせて選択することができます。

DMMの蓄電池の特徴として、グリーンモードとTOUモードという二つの選べるモードがあります。

グリーンモードは、太陽光の電力を優先的に利用し、余剰電力は蓄電し自家消費に回すモードです。

TOUモードは、ライフサイクルに合わせて、自由に設定をカスタマイズし、余剰電力の売電または充電の優先順位を設定できます。

さらに12000サイクルを持つ長寿命で、素材は安定性の高いリン酸リチウムイオンを採用しています。

長寿命を実現するため、製品は12000サイクルの使用が可能です。

容量は5kWh、10kWh、15kWhの中から選択でき、さらに拡張することも可能です。

最大で30kWhの大容量を実現できます。専用のスタンドを使用することで、屋内にも設置できます。

蓄電池をお得に導入するなら、太陽光発電とのセット購入がおすすめです。

太陽光発電だけでは、発電できない夜間や悪天候時に電力を購入する必要がありますが、蓄電池があれば余った電力を貯めて活用できます。

これにより、電気代の節約にもつながります。さらに、蓄電池の導入が条件となる補助金もあるため、経済的なメリットも大きくなります。

関連記事:【2025】太陽光発電と蓄電池をセット購入でお得価格に!?その理由を解説

蓄電池にも補助金制度があることをご存じですか?

国や自治体が実施する補助金を活用すれば、導入費用を大幅に抑えることができます。

例えば、2024年度蓄電池の補助金制度では、「子育てエコホーム支援事業」では1戸あたり64,000円、「DR補助金」では最大60万円の補助が受けられます。

2025年度は「子育てエコホーム支援事業」に代わって「子育てグリーン住宅支援事業」を活用することができます。

さらに自治体の補助金の詳細はそれぞれ異なるため、ぜひお住まいの地域の補助金を確認してみてください!

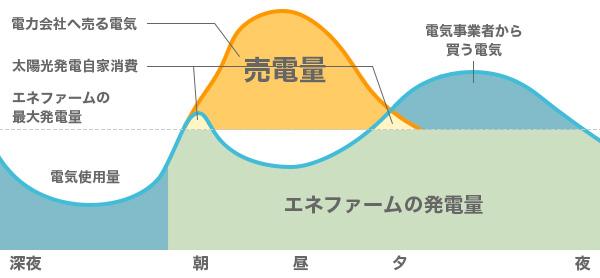

「ダブル発電」とは、太陽光発電とエネファームなどの自家発電設備を併用することで、余剰電力を増やす仕組みです。

この状態で蓄電池を導入すれば、発電した電力をムダなく活用でき、電気代の削減や売電収益の向上が期待できます。

特に、発電した電気を効率よく自家消費できるため、電力会社から購入する電気を減らせるのがメリットです。

蓄電池があると、電気料金の安い夜間に電力を貯め、昼間に使うことで電気代を節約できます。

特に、電気料金の値上がりが続く中、自家発電+蓄電池の活用はますます重要です。

太陽光発電を併用すれば、昼間の電力も購入せずに済み、電力会社への依存を減らせます。

契約プランによって節約効果は異なりますが、上手に活用すれば大幅なコスト削減が可能です。

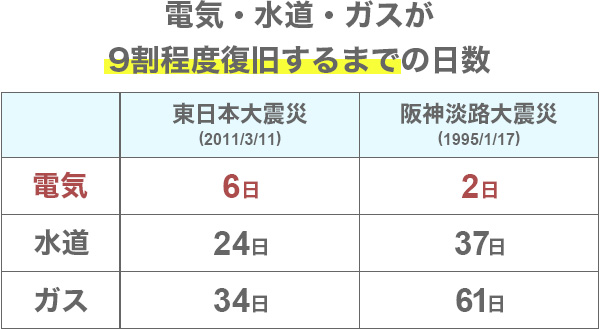

突然の停電や災害時、蓄電池があれば備えは万全です。電力がストップしても、蓄えておいた電気で生活家電を動かせます。

特に冷蔵庫やスマホの充電など、ライフラインを維持できるのは大きな安心材料です。

2019年の台風で長期停電が発生した際も、蓄電池を備えていた家庭はスムーズに電力を確保できました。

太陽光発電と組み合わせれば、さらに長期間の電力供給も可能です。

太陽光発電は昼間しか発電しませんが、蓄電池があれば夜や雨の日でも安心です。

発電した電気を貯めておけば、日中に使わなかった分を夜間に活用できます。

また、売電価格の低下により、今後は「電気を売る」より「自家消費する」ほうが得になる時代とされています。

FIT制度の終了後も、蓄電池があれば太陽光の電気をムダなく使えます。

太陽光発電のパワーコンディショナー(パワコン)は、10~15年で寿命を迎えます。

もし古くなったパワコンを交換するなら、蓄電池一体型のタイプを選ぶのも一つの手です。

変換効率がアップし、発電した電気をより効率よく活用できます。

さらに、省スペース設計のものが多く、スッキリ設置できるのも魅力です。

発電システムをより長く快適に使うために、蓄電池導入と合わせてパワコンの更新を検討するのもおすすめです。

蓄電池と電気自動車を連携させる「V2H」システムを活用すれば、電気をより賢く使えます。

電気自動車を「走る蓄電池」として利用し、家庭で使う電力として活用できるのがポイントです。

車の大容量バッテリーに貯めた電気を家で使えるため、停電時の非常用電源としても活躍します。

さらに、補助金制度が適用される場合もあり、お得に導入できるチャンスもあります。

導入のデメリット

家庭用蓄電池の導入には、まとまった費用がかかります。一般的な5.0~8.0kWhの蓄電池は、本体価格だけで120万~140万円ほどです。

さらに設置や電気工事費を含めると、総額140万~160万円程度になります。

メーカー保証があるとはいえ、長く使ううちに修理費が発生することもあります。

導入を検討する際は、補助金の活用や電気代の節約効果も考慮し、コストバランスを見極めることが大切です。

蓄電池の主流であるリチウムイオン電池は、使い続けるうちに少しずつ劣化します。

特に、過充電や過放電、高温環境での使用はバッテリーの寿命を縮める原因になります。

できるだけ長持ちさせるためには、充電量を40~80%の範囲で管理するのがポイントです。

また、蓄電池を設置する場所も重要で、直射日光を避けた風通しの良い場所を選ぶことで、劣化を抑えやすくなります。

蓄電池はある程度の設置スペースが必要です。容量が大きいものは屋外設置が基本ですが、直射日光や雨風の影響を避ける工夫が必要になります。

屋内設置の場合は、エアコンの室外機ほどのスペースが求められ、分電盤の位置によっては設置場所が限られることもあります。

さらに、運転時のわずかな動作音が気になるケースもあるため、設置前に十分な確認が必要です。

どの会社がいいのかは実際のところ見分けるのが難しいかと思います。

ですが、ポイントを押さえておくだけで何も知らない状態で決めるより少しは安心して契約してもらえるかと思います。

押さえておきたいポイントの一つ目は施工実績が豊富であるかどうかです。

これは、ホームページを見るとすぐにわかります。

会社は自信があるから実績を載せているかと思いますので、確認してみるのは失敗しない一つのポイントと言えます。

なので、実績がわからない、どんな資格を持っている人がいるか情報が書いていない、ホームページの内容が薄いなどの会社は避けることをおすすめします。

二つ目のポイントは質問や相談に積極的かつ親身になって対応してくれているかです。

蓄電池を設置される方は、わからないことや不安なことだらけだと思います。

その気持ちに寄り添ってない会社や、質問した内容が曖昧だったり、対応が淡々としている会社は例え、値段が安くても設置ミスがあったり何か困ったことがあっても対応してもらえないなどのトラブルを招く場合があります。

安さだけで決めるのは避け、相談にちゃんと乗ってくれる会社を選びましょう。

三つ目のポイントは、見積もりの内容がわかりやすく、細かい内容も記載されているかがポイントです。

このポイントは初めの方からしたらわかりにくいかと思います。ですが、重要なのでチェックしておきましょう。

チェックするポイントをまとめました。

①合計金額が税込なのか税抜なのか

②工事内容の欄が「一式」でまとめられていないか

③使用する品番やメーカー、商品名がきちんと記載されているか

見積もりをお願いした際は、この3つを確認しておきましょう。

もし記載がない場合は業者の人に確認することも忘れないようにして、答えてくれない会社はやめておきましょう。

蓄電池を検討されている方はぜひ、複数の会社から見積もりを出してもらってから見分けるようにしましょう。

ここまで蓄電池の基本を元に、おすすめのランキングをご紹介しました。

それぞれのご家庭の使用電力に合わせて、容量を選んだり、メーカーによる特徴を踏まえ、どれが一番効果的に電力を使うことができるかを検討しましょう。

今後も続く可能性がある電気代の高騰を想定した際にも蓄電池は強い味方になるはずです。

太陽光発電や蓄電池を含めた家づくりにお悩みなら、ぜひ一度smileco(スマイルエコ)へご相談ください。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

\ 公式LINE友だち登録で /

蓄電池価格表を無料ダウンロードする

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H