人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

「再エネ賦課金は不公平だ」と感じたことはありませんか?

実は毎月の電気代に上乗せされているこの費用、制度の中身を知らないまま払い続けている方がほとんどです。

本記事では、再エネ賦課金の仕組みや月額負担の実態、不公平とされる理由、そして今後の動向について、分かりやすく解説します。

この記事を読むと、次のことがわかります:

「知らなかった…」で損をしないために、まずは制度の全体像から見ていきましょう。

再エネ賦課金という言葉を耳にする機会が増えてきましたが、その仕組みや目的まで正しく理解している方は少ないかもしれません。

ここでは制度の概要から、実際に私たちの電気代にどう関係しているのか、わかりやすく整理してご紹介します。

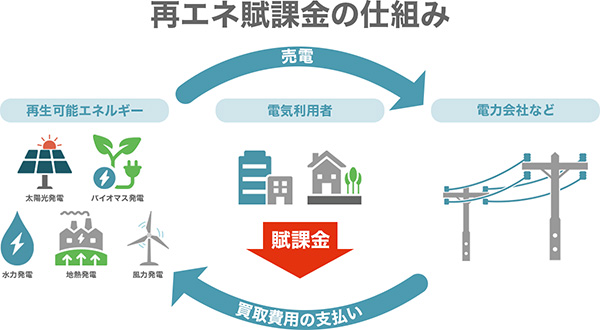

再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を支えるために設けられた制度です。

再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)の一環として、太陽光や風力などの電力を電力会社が一定の価格で買い取る際に発生するコストを、電気の利用者全体で負担する仕組みです。

このように、再エネ賦課金は脱炭素社会の実現に向けた国の取り組みを支える役割を担っています。

再エネ賦課金は、2012年7月に始まった固定価格買取制度(FIT制度)の導入と同時に開始されました。

制度がスタートした当初は賦課金も比較的安価でしたが、その後の再エネ導入拡大とともに賦課金額も上昇していきました。

| 年度 | 賦課金単価(円/kWh) | 月額負担(300kWh換算) |

|---|---|---|

| 2012年度 | 0.22 | 66円 |

| 2015年度 | 1.58 | 474円 |

| 2020年度 | 2.98 | 894円 |

| 2023年度 | 1.40 | 420円 |

ご覧のように、時期によって単価が大きく変動しています。

これは国のエネルギー政策の転換や市場状況による影響が反映されているからです。

再エネ賦課金は、電気使用量に応じて請求される仕組みになっています。

たとえば、1kWhあたりの賦課金単価が1.4円で、ひと月に300kWh使用した場合、再エネ賦課金として420円が電気料金に上乗せされます。

この金額は、毎月の電気代の明細書やWeb明細などで「再エネ発電賦課金」として記載されています。

電気を多く使えば使うほど、当然ながら賦課金の負担も大きくなりますが、制度そのものの存在を知らずに払っている方も少なくありません。

再エネ賦課金は、私たちの電気料金に上乗せされる形で毎月支払っています。

しかし、実際にどのくらいの金額を負担しているのかは意外と知られていません。

ここでは、平均的な家庭の負担額や、過去からの変化、そして今後さらに増える可能性についてわかりやすく解説します。

2024年度の再エネ賦課金単価は1kWhあたり3.49円とされています。

これは前年よりも0.06円安くなりましたが、依然として高い水準です。

一般的な家庭では月間300kWh程度の電力を使用しているとされ、これに再エネ賦課金単価を掛けることで月額の負担が見えてきます。

このように、使用量が多ければ多いほど再エネ賦課金の負担も増えていきます。

オール電化住宅などは特に影響を受けやすい傾向があります。

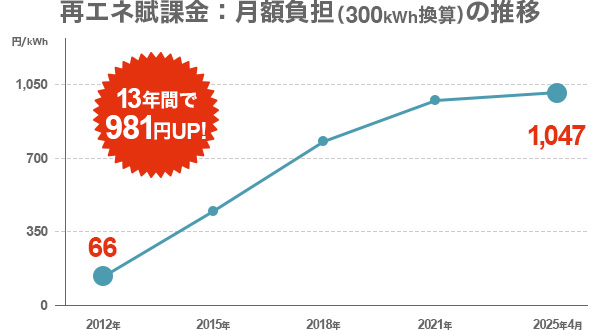

再エネ賦課金制度が始まった2012年度には、単価は1kWhあたり0.22円でした。

そこから年々上昇を続け、2020年代には一時3.45円を超える水準に達しました。

以下は再エネ賦課金の推移をまとめたものです。制度開始からどれほどの負担増となったのかが一目でわかります。

| 年度 | 単価(円/kWh) | 平均使用量(300kWh)での負担額 |

|---|---|---|

| 2012年 | 0.22 | 66円 |

| 2015年 | 1.58 | 474円 |

| 2018年 | 2.90 | 870円 |

| 2021年 | 3.36 | 1,008円 |

| 2024年 | 3.49 | 1,047円 |

これを見ると、制度開始から10年余りで15倍以上の単価になっていることがわかります。

家庭への経済的な影響は年々大きくなっているのが現実です。

再エネ賦課金の金額は、再生可能エネルギーの普及状況や電力の買取価格によって変動します。

つまり、どれだけの再エネが導入されているかがポイントです。

また、円安や資材高騰の影響で再エネ設備の導入コストが高止まりし、それに伴って買取価格も下がりにくい傾向にあります。

さらに、電力使用量が多い世帯や法人にとっては、1kWhあたりの単価のわずかな変動でも、毎月の負担は大きくなります。

制度が持続可能であるためには、再エネ発電の効率化と同時に、国による適切な調整と支援も欠かせません。

再生可能エネルギーの普及を目的に導入された再エネ賦課金制度ですが、家庭や企業の間でその負担の差が問題視されています。

ここでは設置の有無や事業規模、所得層による負担の違いを詳しく見ていきます。

再エネ賦課金は、電気を使う全ての消費者に対して一律で課される仕組みです。

そのため、太陽光発電を導入していない家庭も、制度を支える側として負担を強いられます。

一方で、太陽光を導入している家庭は、売電収入を得つつ電気代の削減も可能です。

この違いが「設置できる家庭」と「できない家庭」の間に経済的な格差を生む要因とされています。

再エネ賦課金が導入された2012年度以降、太陽光発電の普及が進む一方で、賦課金の総額も年々増加し、家庭の電気代に与える影響は無視できません。

企業や高圧需要家にとっても、再エネ賦課金は大きな経費となっています。

特に電力消費量が多い製造業などでは、年間で数百万円単位の負担になるケースもあります。

ただし、一定条件を満たせば賦課金の軽減措置が適用される制度も存在しています。

経済産業省が示す「特例措置」により、電力多消費事業者の一部では再エネ賦課金の負担を減らすことが可能です。

| 需要家の種類 | 主な特徴 | 再エネ賦課金の対応 |

|---|---|---|

| 一般家庭 | 太陽光設置の有無に関わらず一律負担 | 特例なし |

| 中小企業 | 電力消費量が多い業種もある | 原則一律、条件付きで軽減可能 |

| 高圧需要家 | 製造業など大規模な電力利用 | 軽減措置あり |

このように、負担の大きさと軽減の可否には明確な違いがあります。

再エネ賦課金は、所得にかかわらず一律で課金されるため、低所得層ほど家計に占める負担の割合が高くなります。

結果として、社会的な公平性の観点からも議論を呼ぶテーマとなっています。

再エネ導入の恩恵を受けやすいのは、初期投資が可能な高所得層です。

一方で、投資が難しい家庭は、再エネの恩恵を受けにくく、賦課金だけを負担する構図になりやすいという側面があります。

このような不均衡を是正するには、所得に応じた負担調整や補助制度の見直しが必要です。

再生可能エネルギーを支えるFIT制度は、導入当初こそ普及の起爆剤として機能しましたが、現在ではその設計や運用に対して、さまざまな批判が寄せられています。

発電事業者の利益構造や、消費者への負担の偏りといった視点から問題点を整理していきます。

FIT制度では、発電した再エネを国が固定価格で買い取る仕組みになっています。

これにより、太陽光発電などを導入した事業者は、一定期間にわたり安定した収益を確保できます。

しかし、制度開始当初は高めに設定された買取価格により、一部の事業者が過剰な利益を得ているとの批判が起こりました。

特に、メガソーラー事業者などは初期投資に対するリターンが大きく、国民全体がその負担を賦課金という形で背負っていることに疑問の声もあります。

| 問題点 | 具体的な指摘内容 |

|---|---|

| 高すぎる買取価格 | 初期の設定価格が市場価格を大きく上回っていた |

| 事業者の利益偏重 | 一部の企業が長期間にわたり安定収益を得ている |

| 国民負担との乖離 | 賦課金の負担と利益享受者の差が大きい |

制度の見直しや入札制度の導入によって、近年は徐々に是正が進められています。

合わせて読みたい▶︎【2025年最新】太陽光発電の売電価格はいくら?FIT制度と価格推移を徹底解説

再エネ賦課金は、電気使用量に比例して加算されるため、節電をしても賦課金分の支払いは避けられません。

特に大家族や在宅勤務者など、生活上どうしても電力消費が多い世帯にとっては、使えば使うほど不利になる構図といえるでしょう。

この点については、家庭のライフスタイルや構成に応じた柔軟な制度設計が求められています。

現状では、節電努力の有無にかかわらず課金されるため、省エネ意識の低下につながるという指摘もあります。

太陽光や風力といった再生可能エネルギーの発電は、日照条件や風況など、自然環境に大きく左右されます。

そのため、設置がしやすい地域とそうでない地域の間で、導入の格差が生じています。

結果として、再エネを設置できない地域の住民も、賦課金によってその恩恵を受ける側のコストを負担しているという不公平感が根強くあります。

例えば都市部では設置スペースの制限もあり、制度のメリットを実感しにくいという声が目立ちます。

将来的には、地域特性を踏まえた新たな支援制度や補完施策の導入が課題となるでしょう。

再エネ賦課金は避けられない費用ですが、日々の生活の工夫や設備投資によって、実質的な負担を減らすことは可能です。

ここでは、家庭でできる具体的な対策を紹介します。

再エネ賦課金は電力使用量に比例して加算されるため、まずは電気の使い方を見直すことが効果的です。

待機電力のカットや照明のLED化など、日常生活の中でできる節電から始めてみましょう。

こうした小さな積み重ねが、年間を通して大きな節約につながります。

設備投資が可能な場合は、太陽光発電システムや蓄電池の導入も有効です。

自家発電でまかなえる電力が増えれば、その分電力会社から購入する電力量が減り、再エネ賦課金の対象となる料金も抑えられます。

また、蓄電池を併用すれば夜間や停電時の電力確保も可能になります。

国や自治体によっては補助金制度も用意されているため、初期費用を軽減しながら導入できるケースもあります。

| 対策方法 | 期待できる効果 | 補助制度の有無 |

|---|---|---|

| 太陽光発電 | 日中の電力を自家発電でカバー | 国・自治体の補助あり |

| 蓄電池 | 夜間・停電時の電力を確保 | 補助対象となることが多い |

長期的な視点で考えると、電気代の削減と災害対策を同時に実現できます。

合わせて読みたい▶︎【2025年最新版】国の蓄電池補助金 申請から受給まで完全ガイド

再エネ賦課金そのものを減らすことは難しいですが、電気料金の単価を見直すことで、実質的な負担を抑えることが可能です。

現在は多くの新電力会社が参入しており、生活スタイルに応じた多様な料金プランが用意されています。

夜間に電力を多く使う家庭なら、夜間料金が安く設定されたプランに変更するだけで効果が期待できます。

乗り換え手続きは簡単で、インターネットからでも申し込み可能です。

各社の料金シミュレーションを活用して、最適な電力会社を見つけましょう。

再エネ賦課金は、持続可能なエネルギー社会を支えるための重要な仕組みです。

一方で、家計への影響や制度の不公平感といった課題も存在します。

その中で、私たち一人ひとりが制度の背景を正しく理解し、自分の生活に合った対応を考えることが求められています。

まず大切なのは、再エネ賦課金がなぜ存在するのかを知ることです。

制度の目的や仕組みを理解することで、負担の理由にも納得がいくかもしれません。

そのうえで、自分にできる工夫や対策を見つけていくことが現実的な第一歩です。

節電や電力会社の見直し、太陽光や蓄電池の導入など、家庭の状況に応じたアプローチを選ぶことが、無理のない形で負担を軽減する方法となります。

再エネ賦課金への対応は、世帯構成やライフスタイルによって異なります。

全ての家庭に同じ対策が効果的とは限りません。

たとえば、電力消費の多い家庭では蓄電池の導入による効果が大きく、在宅時間の長い家庭では電力プランの見直しが有効になることがあります。

一方で、初期投資が難しい場合は、節電や使用時間の工夫といった、無理のない行動から始めるのも良い方法です。

| 家庭のタイプ | おすすめの対策 | 備考 |

|---|---|---|

| 共働き世帯 | 夜間割引プランへの乗り換え | 在宅時間が夜中心の場合に有効 |

| 電力使用が多い家庭 | 太陽光+蓄電池の導入 | 長期的なコスト削減が可能 |

| 単身・高齢世帯 | こまめな節電と電気契約の見直し | 初期費用をかけずに取り組める |

それぞれの家庭が、自分たちに合った方法を選ぶことが、再エネ賦課金とうまく付き合うための鍵になります。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H