人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

来年も補助金はもらえるの?内容は変わる?

2025年に話題となった「DR補助金」。多くの家庭が蓄電池導入を後押しされましたが、2026年はどうなるのでしょうか?

本記事では、2025年の実績や課題を振り返りつつ、制度変更の可能性や今から備えるべきポイントを徹底予想。

補助金の対象や金額、申請時期など、今押さえておくべき情報を分かりやすくまとめました。

この記事を読むことでわかること

今年もチャンスを逃さないために、まずは制度の動きをしっかり読み解いていきましょう。

2025年度のDR補助金は、多くの家庭で蓄電池導入を後押ししました。一方で、申請手続きの複雑さや情報不足など、利用の難しさも指摘されています。

合わせて読みたい▶︎【要注意】DR補助金の「隠れたデメリット」6選|遠隔制御やHEMS導入とは?

参考▶︎DR家庭用蓄電池事業【公式】

2025年度のDR補助金は、最大60万円の補助が可能で、登録された蓄電池・V2Hのみが対象でした。

全国予算は約100億円で、申請が集中したため一部地域では早期終了となりました。

| 項目 | 数値(2025年度実績) |

|---|---|

| 交付上限額(1件あたり) | 最大60万円 |

| 総予算規模 | 約100億円 |

| 交付件数 | 約18,000件 |

| 平均補助額 | 約48万円 |

交付額や予算から見ても、全国的に高い関心を集めた制度であったことがわかります。

高い関心を集めた一方、地域差による採択率のばらつきも課題として残りました。

申請者の多くは、災害時の停電対策を重視する家庭や、電気代の削減を目的としたオール電化住宅が中心でした。

特に共働き世帯や高齢者世帯で、ライフラインの自立性を求める声が増えたことが背景にあります。

また、太陽光発電の固定買取制度(FIT)の終了を機に、自家消費への関心が高まったことも申請数の増加につながっています。

こうした背景から、今後も蓄電池導入に対する需要は継続的に高まっていくと考えられます。

2025年度は申請手続きの難しさが大きな負担となりました。書類の多さや審査の厳格化で、交付までに時間がかかるケースも増加しました。

こうした点は、今後の制度改善が期待される部分です。

DR補助金を検討する際、最も気になるのが「来年度は実際いくらの補助金が使えるのか」という点です。

2025年度は最大60万円の補助額が設定されましたが、2026年度は予算状況や申請倍率の高まりにより、補助額や条件が見直される可能性があります。

ここでは、過去のデータや国の方針から、2026年にDR補助金がどの程度使える見込みかをわかりやすく解説します。

■ 2026年度に想定される補助額の傾向

蓄電池は年々価格が下がりつつあるため、補助金側は「過度な補助」を避ける傾向がありますが、国としては再エネ普及を加速させたい背景もあるため、大幅な減額可能性は低いと見られます。

| 設置タイプ | 平均工事費用 | 2026年度の補助額予測 | 実際に使える補助割合 |

|---|---|---|---|

| 蓄電池単体(6.5kWh) | 約110万円 | 50〜60万円 | 約45〜55%を補助 |

| 太陽光+蓄電池セット | 約180万円 | 60万円前後 | 約30〜35%を補助 |

| V2Hシステム | 約150万円 | 50〜60万円 | 約35〜40%を補助 |

ポイント:蓄電池単体は補助率が最も高くなる傾向が強いです。

DR補助金は2023年以降、申請者数が急増し、予算の消化スピードは年々加速しています。

このような背景から、2026年も競争率が高くなる可能性があります。

補助金額が「使えるかどうか」より、“使えるタイミングで動けるか”が2026年の最大ポイントになります。

2026年の補助金が出るなら蓄電池を検討したい

制度が変わるのが不安で、まだ契約に踏み切れていない

自分の家だとどれくらい安く導入できるか知りたい

スマイルエコでは最新のDR補助金情報を踏まえて、「今申し込むべきか」「いつまで待つべきか」まで丁寧にご案内しています。

DR補助金を確実に活用するためには、申請受付のタイミングを逃さないことが重要です。

例年、申請期間は数ヶ月と限られており、締切が早まる年もあります。

ここでは過去のスケジュールの傾向と、2026年に予想される開始時期や締切の見通しを整理していきます。

DR補助金の公募開始は、毎年2月〜3月頃に案内が出され、実際の受付開始は4月〜5月になる傾向が続いています。

ただし予算消化のペースが早かった年は、申請期間が短縮された例もありました。

| 年度 | 公募開始 | 申請受付開始 | 締切(または終了) |

|---|---|---|---|

| 2023年 | 3月下旬 | 5月中旬 | 10月末 |

| 2024年 | 3月上旬 | 4月下旬 | 9月末(予算上限到達) |

| 2025年 | 2月中旬 | 4月初旬 | 7月下旬(受付終了) |

年度によってスケジュールに違いはありますが、年々前倒しになる傾向が見られます。

早めの準備が、スムーズな申請につながることは間違いありません。

2026年度の公募スケジュールも、これまでの動向を踏まえると、2月中旬には公式発表があると見込まれます。

申請受付は4月初旬から始まり、夏前には予算枠に達して終了となる可能性が高いです。

締切ギリギリでの申請は、書類不備などで交付に間に合わないリスクが高まります。

そのため、2月中には公募開始の有無を確認し、3月中には機器選定や業者相談を済ませておくと安心です。

ご家庭ごとに受けられる金額や条件がわかる

制度の変更に柔軟に対応できる

補助金の受付開始時にスムーズに申請できる

スマイルエコでは最新のDR補助金情報を踏まえて、「今申し込むべきか」「いつまで待つべきか」まで丁寧にご案内しています。

2025年のDR補助金制度は一定の成果を残した一方で、申請倍率の高さや制度の複雑さが課題として浮上しました。

2026年はそうした反省を踏まえ、より公平かつ実用的な制度へと見直される可能性があります。

ここでは予算や運用方針の傾向から、制度がどのように変化するのかを予測していきます。

補助金制度の見直しは毎年行われており、特に対象機器や交付金額の変更は注目すべきポイントです。

また、事業者登録や申請方法についても、簡素化や電子化が進む可能性があります。

これらの変更によって、これまで制度利用が難しかった世帯にも導入のチャンスが広がると考えられます。

また、補助金の使い道に柔軟性が持たされることで、個々の家庭に合わせた導入プランが立てやすくなることも期待されます。

2026年度の政府予算案においては、エネルギーの安定供給と災害対策の強化が引き続き重点項目とされています。

特に再生可能エネルギーの自家消費比率向上を目指す流れの中で、DR補助金の位置づけはますます重要になっています。

| 予算項目 | 2025年度 | 2026年度予測 |

|---|---|---|

| DR補助金総額 | 約100億円 | 100〜120億円規模に拡大の見込み |

| 補助対象機器 | 蓄電池・V2H機器 | AI制御システムを含む製品に拡大の可能性 |

| 申請方式 | オンラインと郵送併用 | 完全オンライン化が検討されている |

こうした方向性から見ても、補助制度は今後ますます多様なニーズに応える形へと進化していくと予想されます。

ただし、詳細な運用ルールは年初に発表されるため、最新情報のチェックが重要です。

DR補助金の利用を検討する際、対象となる人や機器の条件が自分に当てはまるかどうかを確認することは非常に重要です。

2026年は制度の見直しが予想されるため、前年との違いを知ることで、準備の方向性が明確になります。

ここでは、申請者に求められる要件や、補助対象となる製品の基準がどのように変わるのかを見ていきましょう。

2025年は、個人住宅の所有者や長期的に居住している人が主な対象でした。

2026年は条件の拡大が期待されており、賃貸住宅や集合住宅の住民にも対象が広がる可能性があります。

一方で、不正利用防止の観点から、審査や申請書類の提出要件が厳しくなるといった見通しも出ています。

条件が緩和されることで申請者の裾野は広がりますが、確認書類の提出などが増えることで、手続きの複雑化も同時に進むと考えられます。

申請前に条件をよく確認し、早めに必要書類を準備することが成功の鍵となります。

補助金制度の変更は、対象となる製品にも大きな影響を与える可能性があります。

2025年は国が指定した登録機器リストに基づいて交付されていましたが、2026年はその範囲が見直される見通しです。

特に、省エネ性能や災害対応機能が高いモデルに補助が集中する可能性があり、メーカー側の対応も注目されます。

| 項目 | 2025年 | 2026年予想 |

|---|---|---|

| 対象製品 | 登録済みの蓄電池・V2H機器 | AI連携型や災害対応型が追加される可能性 |

| 容量要件 | 4kWh以上 | 5kWh以上に引き上げられる可能性 |

| 認定基準 | SIIの機器リスト掲載 | 独立機関による安全認証の追加が検討 |

新たな製品が追加される一方で、従来の機種が対象外となることもあり得ます。

導入を検討している方は、購入前に必ず最新の登録リストや要件を確認しておくことが大切です。

DR補助金制度を上手に活用するためには、事前の準備と正確な情報理解が欠かせません。

毎年、制度の内容を十分に把握せずに申請し、交付を受けられなかったというケースが後を絶ちません。

ここでは、制度を受け損ねた人に見られる共通点や、申請時の失敗例を解説し、対策を整理していきます。

DR補助金の申請では、提出書類の不備によって受理されないケースが多く見られます。

特に施工業者との連携不足や、事前確認の不徹底が原因となることが少なくありません。

申請が通らなければ補助金は一切支給されないため、初歩的なミスでも重大な結果につながります。

これらのミスを防ぐには、施工業者と早期に相談し、必要書類のチェックリストを活用することが効果的です。

特に初めて補助金を利用する方は、書類の提出手順や記載方法を事前に確認しておくことをおすすめします。

合わせて読みたい▶︎【2026年最新】DR補助金対応の蓄電池見積もり完全ガイド|補助金額・条件・注意点を解説

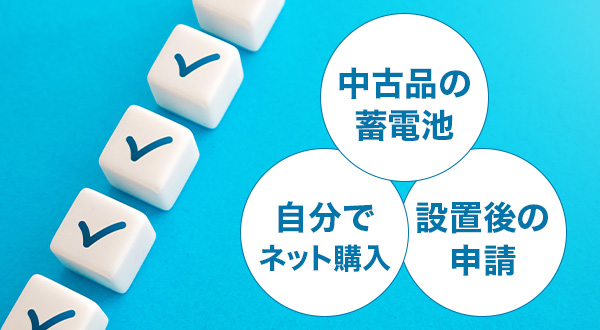

制度内容を正しく理解していなかったことによって、対象外と判断されてしまうケースも存在します。

補助対象となるのは、あくまで指定機器の購入と正規業者による設置を行った場合に限られます。

条件を満たしていると思っていたが、実際には適用外だったというケースが例年報告されています。

| 誤解されやすいケース | 実際の取り扱い |

|---|---|

| 中古品の蓄電池を設置 | 補助対象外(新品のみ対象) |

| 自分でネット購入して設置 | 補助対象外(登録業者の施工が必須) |

| 設置後に申請を開始 | 補助対象外(事前申請が必要) |

このような誤解は、公式情報を確認せずに申請を進めてしまうことが主な原因です。

信頼できる施工業者に相談しながら、制度の最新情報を確認することで、無駄な時間と費用の浪費を防ぐことができます。

2026年の補助金が出るなら蓄電池を検討したい

制度が変わるのが不安で、まだ契約に踏み切れていない

自分の家だとどれくらい安く導入できるか知りたい

スマイルエコでは最新のDR補助金情報を踏まえて、「今申し込むべきか」「いつまで待つべきか」まで丁寧にご案内しています。

補助金の申請は、受付開始後すぐに動いても間に合わないことがあります。

特にDR補助金は人気が高く、事前の準備が結果を大きく左右します。

ここでは、補助金を確実に受け取るために必要な準備について、時期や連携方法を具体的に解説します。

DR補助金を利用するには、登録された機器を選び、正式な見積書を取得してから申請に進む必要があります。

そのため、申請開始よりも前に機器選定と見積もり依頼を済ませておくことが重要です。

年度ごとに登録機種が変更されることがあるため、2026年度の最新情報を確認したうえで動く必要があります。

複数社から見積もりを取得することで、適正価格やサービス内容の違いが明確になります。

時間に余裕があれば、過去の導入事例を確認しておくと、判断材料として有効です。

申請の成否は、施工業者の対応力にも大きく左右されます。

補助金の申請手続きを代行してくれる業者もありますが、自社が登録業者かどうかを事前に確認する必要があります。

また、施工日程の調整や書類作成の進行など、早期にやり取りを始めておくと安心です。

| 連携項目 | 確認・準備内容 |

|---|---|

| 登録業者かどうか | 公式リスト掲載の有無を確認 |

| 見積・契約の流れ | 補助金に対応した見積書の作成可否 |

| 書類提出の対応 | 代行の有無と手続きの流れ |

| 施工スケジュール | 申請期間中に工事が可能かを確認 |

業者との連携は、申請スムーズ化の鍵となる部分です。

補助金の制度に詳しい業者を選ぶことで、トラブルを避けつつ安心して申請準備が進められます。

国のDR補助金だけでなく、自治体の補助制度と組み合わせることで、さらにお得に蓄電池導入ができるケースがあります。

ここでは各地域の併用可能例や申請時の注意点をわかりやすく整理します。

多くの自治体では国と地方の補助金を併用できます。

例えば東京都ではDR補助金と区市町村の補助を組み合わせた導入が可能とされています。

ただし自治体によって併用可否は異なるため事前確認が必要です。

| 地域 | 併用例 | 備考 |

|---|---|---|

| 東京都 | 国のDR補助金+区市町村補助 | 条件を満たせば両制度を活用可能 |

| 茨城県(笠間市) | DR補助金+自治体独自補助 | 蓄電池導入でさらなる支援あり |

このように地域により併用パターンは多様です。

自治体の窓口や公式サイトで最新情報を確認しましょう。

補助金を無駄なく活用するには、適切な申請順序や条件把握が欠かせません。

国と自治体の補助金は重複を避けるため、対象範囲や対象設備などの確認が重要です。

さらに、申請時期がずれると併用が不可になるケースもあるため日程調整も必要です。

これらのポイントを押さえることで、補助金の組み合わせによるお得度が高まります。

まずはお住まいのエリアで併用可否や条件を早めに調査してください。

ご家庭ごとに受けられる金額や条件がわかる

制度の変更に柔軟に対応できる

補助金の受付開始時にスムーズに申請できる

スマイルエコでは最新のDR補助金情報を踏まえて、「今申し込むべきか」「いつまで待つべきか」まで丁寧にご案内しています。

再エネ拡大やVPPの普及に伴い、蓄電池市場は2026年にさらなる転換点を迎える見込みです。

家庭用から系統用まで、メーカーの戦略や製品選定方向性にも変化が予想されます。

ここでは主要メーカーの動きや価格・性能のトレンドを整理しながら、今後の流れを探ってみましょう。

国内企業は高い安全性や信頼性を強みに製品開発を進めています。

例として、PanasonicやToshibaは家庭用蓄電池に加え、系統連携型など多様なモデルを投入しています。

また、TeslaやSamsung SDIなどのグローバル勢はVPP対応製品で存在感を強めています。

製品戦略を見ると、家庭用中心からビジネスニーズを見据えた展開へと広がり始めています。

市場全体としては蓄電池の用途が拡大し、メーカー間の競争はさらに激しさを増すでしょう。

バッテリー技術の進化と生産拡大により、価格は徐々に低下傾向にあります。

一方で、AI制御や災害時対応など高機能モデルの比率が高まると見られます。

| 要素 | 2025年 | 2026年予想 |

|---|---|---|

| 平均価格 | 家庭用:約110万円前後 | 同等〜やや低下傾向 |

| 主なスペック | 蓄電容量・基本性能重視 | AI・遠隔制御対応型が増加 |

価格が下がる一方で、高付加価値モデルが注目を集めています。

導入コストと機能性能のバランスを見極めることが今後重要になりそうです。

補助金制度は毎年内容が見直されており、制度変更に柔軟に対応できるかが成功のカギになります。

エネルギー分野の専門家は、制度の数字や仕組みだけでなく、社会や生活スタイルの変化もあわせて考えることが重要だと指摘しています。

ここでは、制度に振り回されないための実践的な3つの視点についてご紹介します。

近年、共働き世帯の増加やテレワークの普及により、家庭での電力消費の傾向が変化しています。

これまで日中は電気使用量が少なかった家庭でも、昼間に電力を多く使う場面が増えました。

こうした背景から、太陽光発電と蓄電池の組み合わせによる自家消費モデルがより注目されています。

電力使用の実態を知ることは、最適な機器選びにもつながります。

家族構成や生活リズムに応じた導入計画を立てることが、制度の恩恵を最大限に活かすポイントになります。

補助金だけを目当てに蓄電池を導入するのではなく、10年、15年と使い続ける中での価値を見据える視点が求められます。

たとえば深夜電力を活用して昼間の電力をまかなうピークシフトや、再生可能エネルギーとの連携による電力の地産地消など、長期的な節電効果は無視できません。

| メリット | 内容 | 目安期間 |

|---|---|---|

| 電気代削減 | 深夜電力を使った自家消費でコストカット | 年間数万円の節約が可能 |

| 災害時の備え | 停電時でも最低限の電力を確保できる | 導入後すぐに活用可能 |

| 環境貢献 | 再エネ活用によるCO2削減 | 長期的な継続効果あり |

蓄電池は決して安い設備ではありませんが、長く使うほどその価値は大きくなっていきます。

補助金はあくまで導入の後押しと捉え、ライフスタイルに合った長期視点で判断することが大切です。

DR補助金の制度は毎年見直されるため、最新情報への対応が鍵となります。

ここまで解説してきた内容を踏まえ、これから準備すべきポイントをわかりやすく整理します。

制度の変化に備えると同時に、長期の視点で賢く活用する道筋を確認していきましょう。

制度の対象や申請方法は変更される可能性があります。

公式サイトや自治体の発表をこまめにチェックする習慣を身につけておくことが大切です。

情報を集めるほど、選べる選択肢が広がるでしょう。準備を早めに始めれば、手続きの不安も減ります。

2026年のDR補助金は、制度変更や予算次第で大きく条件が変わる可能性があります。

「もっと早く動いておけばよかった…」と後悔しないためにも、今のうちにご自宅がどのくらい補助を受けられそうかだけでも確認しておきませんか?

2026年版補助金の可能性をチェック▶︎我が家の補助金シミュレーションをしてみる(無料)

補助金は導入のハードルを下げるきっかけですが、それだけで判断するのは危険です。

導入後の電気代削減や災害時の備えとしての価値を見据える必要があります。

複数の視点から判断することで、制度の変化にも柔軟に対応できます。

| 視点 | 注目すべき点 | 実施タイミング |

|---|---|---|

| 電気代削減効果 | 自家消費での節約金額 | 導入後〜10年間 |

| 災害時の備え | 停電時の最低限電力確保 | 導入直後から有効 |

| 環境貢献 | 再エネ活用によるCO2低減 | 長期にわたる効果 |

補助金はスタート地点にすぎません。将来を見据えた判断を行うことが、住まいの安心にもつながります。

2026年の補助金が出るなら蓄電池を検討したい

制度が変わるのが不安で、まだ契約に踏み切れていない

自分の家だとどれくらい安く導入できるか知りたい

スマイルエコでは最新のDR補助金情報を踏まえて、「今申し込むべきか」「いつまで待つべきか」まで丁寧にご案内しています。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H