人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

「蓄電池共同購入」は自治体や専門事業者を通じて、多くの家庭が参加することでコストを抑えられる注目の仕組みです。

ただし、安さだけに目を奪われると、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。

本記事では、共同購入ならではのメリットとリスク、そして成功するためのポイントを分かりやすく解説します。

この記事を読むことで分かること

結論を先に押さえることで、自分の家庭にとって共同購入が本当に得なのかどうかを判断しやすくなります。

ここから具体的に一つずつ確認していきましょう。

蓄電池共同購入は、複数の家庭や事業者が一度に発注することで、通常よりも安く導入できる仕組みです。

自治体や専門事業者が窓口となり、安心できる条件で契約できる点も特徴です。

このように価格面だけでなく、安心感や効率性の面でもメリットがあるため、導入のハードルを下げる方法として注目を集めています。

共同購入が広がっている背景には、自治体による積極的な支援策があります。

東京都や大阪府などでは太陽光発電と蓄電池をセットにした共同購入を推進し、参加世帯への補助金を提供しています。

また、電気料金の上昇やFIT終了後の自家消費ニーズが高まっていることも普及を後押ししています。

売電価格が下がる中で、自宅で発電した電力を有効に活用したいという家庭が増えているのです。

再生可能エネルギーの普及と災害対策への関心が高まる中、蓄電池の共同購入は「コストを抑えながら安心を得られる導入方法」として注目度を高めています。

共同購入は安くて便利に見えますが、実際には注意しなければならない点も存在します。

とくに契約条件や選択肢の幅に制約があり、結果的に後悔につながるケースも少なくありません。

ここでは代表的な落とし穴を解説します。

共同購入では価格が一律に設定されるため、他社との見積もり比較が難しい場合があります。

その結果、相場より割安に感じても実際には大きな差がないこともあるのです。

| 購入方法 | 特徴 | 比較しやすさ |

|---|---|---|

| 共同購入 | 価格が一律で条件がまとめられている | 比較が難しい |

| 個別購入 | 複数社から見積もりを取得できる | 比較しやすい |

このように共同購入は「安さ」が見えやすい一方で、裏側の条件比較が難しい点を理解しておくことが重要です。

共同購入のプランは、取り扱うメーカーやモデルがあらかじめ決められていることが多いです。

容量のラインアップも限られるため、自宅の電力使用量やライフスタイルに合わない機種を選ばざるを得ないケースもあります。

とくにオール電化住宅やEVを利用する家庭では、十分な容量を確保できないリスクがあるため注意が必要です。

蓄電池の導入には高額な初期費用がかかるため、共同購入によってどの程度負担を抑えられるのかは重要な関心事です。

ここでは通常購入との価格差や、補助金を活用した場合の実質的なコストについて整理します。

蓄電池を個別に購入する場合、相場は100万〜300万円程度と幅広く、容量やメーカーによって差が出ます。

一方で共同購入を利用すると、同じ機種でも複数台をまとめて契約するため価格交渉力が高まり、数十万円単位で安くなるケースがあります。

ただし一律で安くなるわけではなく、設置条件や工事内容によって価格が変動する点には注意が必要です。

共同購入に参加することで、自治体や国の補助金と組み合わせられるケースが多くあります。

例えば東京都の制度では1kWhあたり最大12万円の補助があり、DR(デマンドレスポンス)に参加するとさらに10万円が上乗せされます。

この補助を活用すると、12kWhクラスの蓄電池なら100万円以上の支援を受けられる可能性があり、導入コストを大きく圧縮できます。

ただし補助金は申請期限や予算枠が決まっており、条件を満たさないと受けられない場合もあります。

契約前に制度の内容をよく確認し、スケジュールに余裕を持って申し込むことが大切です。

共同購入は導入コストを抑える有効な手段ですが、選び方や準備を誤ると十分な効果を得られないことがあります。

ここでは成功につなげるための重要なポイントを整理します。

共同購入は自治体主導と民間事業者主導の二つのタイプがあり、それぞれ特徴があります。信頼できる窓口を選ぶことが、失敗を避ける第一歩です。

| 運営主体 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 自治体主導 | 補助金との連携がスムーズで安心感がある | 募集期間や条件が限定されやすい |

| 民間事業者主導 | 柔軟なプランがあり価格面で有利な場合がある | 契約内容や保証の範囲をよく確認する必要がある |

このように運営主体によってメリットとデメリットが異なるため、比較して信頼できる相手を選ぶことが大切です。

家庭ごとの電力使用状況をもとにシミュレーションを行うことで、導入後の効果を正しく把握できます。具体的に検討すべき要素は以下の通りです。

こうした条件を組み合わせてシミュレーションを行うことで、共同購入の価格メリットと実際の使用感を正しく比較できます。

蓄電池は長期間使う設備であり、保証やサポートの有無が安心感につながります。

メーカー保証だけでなく、施工業者が提供する独自の保証やメンテナンス体制を確認することが大切です。

特に故障対応のスピードや保証範囲を事前にチェックすることで、長く安心して利用できる環境を整えられます。

共同購入は魅力的に見えますが、進め方を誤るとトラブルや不利益を招く可能性もあります。

ここでは特に注意すべき代表的なリスクを紹介します。

一部の事業者では、共同購入を口実に強引な勧誘を行うケースがあります。

割引や補助金を過度に強調して契約を急がせる方法には注意が必要です。

契約前に複数社の条件を比較し、曖昧な説明や強引な営業にははっきり断る姿勢を持つことが大切です。

共同購入は地域単位で募集が行われることが多く、エリア外の世帯は対象外となることがあります。

さらに、山間部や離島などでは搬入や工事が難しく、追加費用や参加不可となる場合もあります。

地域条件は自治体や事業者ごとに異なるため、募集要項をよく確認し、自宅が参加条件を満たすかどうかを事前にチェックしましょう。

共同購入の魅力を高めているのは、補助金制度との併用ができる点です。

しかし補助金は予算枠が限られており、年度途中で終了することも少なくありません。

また、制度の見直しで補助額が縮小されたり、対象要件が変更されたりする可能性もあります。

そのため「補助金があるうちに申し込む」ことを意識するだけでなく、制度が変わっても導入する価値があるかどうかを検討しておくことが重要です。

最新情報を自治体や事業者の公式サイトで確認し、スケジュールに余裕を持って行動するようにしましょう。

蓄電池を導入する方法には、共同購入と個別購入の2種類があります。

一見すると共同購入の方が安く見えますが、実際には価格以外の要素も考慮しなければ後悔につながることがあります。

ここでは両者の違いを整理し、判断のポイントを確認してみましょう。

共同購入はスケールメリットで価格を抑えられる傾向がありますが、必ずしも最安とは限りません。

個別購入では複数社から見積もりを取ることで、条件によってはさらに安くなる場合もあります。

| 購入方法 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 共同購入 | 価格が一律で分かりやすい | メーカーや容量の選択肢が限られる |

| 個別購入 | 複数社の見積もりを比較できる | 交渉や調整に手間がかかる |

このように価格だけを基準にするのではなく、条件やサポート体制を含めた総合的な判断が必要です。

家庭ごとのライフスタイルに合った蓄電池を選ぶことは非常に重要です。

例えば、オール電化住宅や電気自動車を利用している場合、大容量・高出力の機種が必要ですが、共同購入では必ずしも選択肢が揃っているとは限りません。

一方で、日常的な電力使用量が少ない家庭であれば、共同購入で用意されている標準的なモデルでも十分に対応できるケースがあります。

自分の暮らし方や将来の電力需要を考慮して、最適な購入方法を選ぶことが失敗を避けるポイントになります。

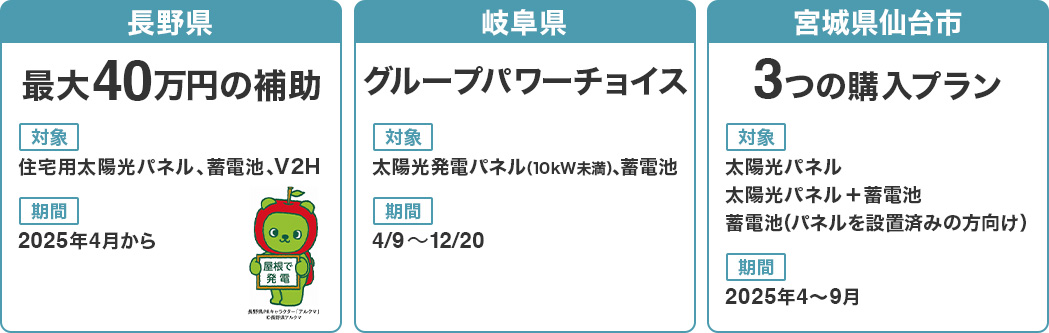

2025年は、複数の自治体が蓄電池共同購入や補助制度を活用し、導入支援に力を入れていました。

それぞれの地域で独自の取り組みが進んでおり、価格だけでなく制度の違いを押さえることが重要です。

東京都では、「太陽光発電及び蓄電池グループ購入促進事業」が実施されており、登録者には入札制で施工業者から見積もりが届く仕組みとなっています。

登録期間は複数回に分かれており、2026年も継続して行われる予定です。

一方、大阪府では「おおさかスマートエネルギーセンター」による共同購入支援事業を展開。

購入希望者を募り、設置サポートまでまとめて行う窓口が用意されています。

長野県では、住宅用太陽光パネル、蓄電池、V2Hを対象とした共同購入と補助の募集が2025年4月から開始され、最大40万円の補助が受けられる仕組みがありました。

さらに、岐阜県が進める「グループパワーチョイス」では、登録サイト経由で見積もりが得られ、無料登録後に詳細見積もりを受けることが可能です。

宮城県仙台市では、2025年4〜9月にかけて共同購入キャンペーンを展開、太陽光設備が約37%オフ、蓄電池で約29%オフという割引率を実現し、設置費用を大きく抑える支援が行われました。

蓄電池の共同購入は、導入コストを抑えつつ信頼できる業者を通じて設置したい家庭に向いています。

特に太陽光発電を導入済みで自家消費を高めたい方や、停電対策を重視する方にとって大きな効果が期待できます。

一方で、電力使用量が少ない世帯や設置条件が整わない場合は、必ずしもメリットが大きいとは限りません。

共同購入の魅力は「安さ」だけではなく、自分のライフスタイルや将来の電力需要に合っているかどうかです。

制度や補助金をうまく活用しながら、家庭に最適な導入方法を選ぶことが後悔のない投資につながります。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H