人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

「DR補助金って最近よく聞くけど、いったい何?」「自分でも対象になるの?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事ではDR補助金の仕組み・対象要件・金額・申請方法まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

アグリゲーター型と小売型の違いや、補助金の申請でありがちなミス、他の補助金との併用パターンまで、導入前に知っておくべき情報を網羅しました。

この記事を読むことでわかること:

「DR補助金って聞いたことはあるけど、よくわからない…」という方でも大丈夫です。

この記事を読めば、補助金活用の第一歩を安心して踏み出せます。では、詳しく見ていきましょう。

DR補助金とは、国が進める電力の需給バランスを保つための仕組みを、家庭でも実践できるよう支援する制度のことです。

電力の安定供給や再生可能エネルギーの活用を背景に、注目度が高まっています。

ここでは、DR補助金の概要とそれが家庭にどう関わるのかをわかりやすく解説していきます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助金名 | 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業(DR補助金) |

| 目的 | 電力の需要と供給のバランスを整えるための設備導入支援 |

| 主な対象 | 家庭用・業務用の蓄電池やV2Hシステムを設置する方 |

| 支援上限額 | 最大60万円(条件により異なる) |

では、そもそも「DR=デマンドレスポンス」とは何を指すのでしょうか。

次のセクションで詳しく見ていきましょう。

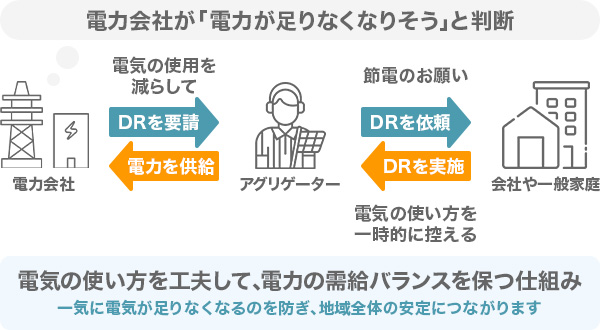

デマンドレスポンス(DR)とは、電力需要がひっ迫するタイミングで、家庭や企業が電気の使い方を調整することにより、電力需給のバランスを取る取り組みのことです。

たとえば、電力使用量が多くなる夏の夕方などに、蓄電池からの電力供給に切り替えたり、エアコンの温度設定を変更するなどして、一時的に電力消費を減らします。

こうした行動に対して、電力会社や国が補助金やポイントを還元する制度が導入されており、その一環として「DR補助金」が設定されています。

個人や家庭でも貢献できる取り組みとして、注目が高まっています。

近年、再生可能エネルギーの普及と同時に、電力の供給が不安定になるリスクも高まっています。

太陽光や風力は天候に左右されやすく、昼夜や季節によって発電量が大きく変動するためです。

一方で、電力需要は年々増加傾向にあり、災害や猛暑などによって一気に需要が跳ね上がるケースも増えています。

このような背景から、国は「自律的に電力を調整できる家庭や事業者」の存在を重要視しています。

蓄電池やV2H機器を導入し、DR(需要調整)に協力することで、全体の電力網を安定させることができるためです。

2025年度のDR補助金について金額や申請受付期間など最新情報をまとめました。

これから申請を検討する方に必ず役立つ内容です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助上限額 | 最大60万円(1申請あたり) |

| 補助率 | 設備・工事費の1/3以内 |

| 計算基準 | 初期実効容量×3.7万円/kWh |

| 公募予算 | 約66.8億円(予算達成により終了) |

次は、それぞれの詳細について順に確認していきましょう。

補助金として受け取れる金額は3つの条件のうち最も低額なものが適用されます。

この方式によって公平な支給が実現します。

さらに性能や安全性に応じて加算されるケースもありますが、基本的な上限額は変わりません。

2025年度の申請受付期間は3月下旬から年内にかけたスケジュールで設定されました。

細かな日程は次の通りです。

2025年7月2日(水)に交付申請額の合計額が予算に達したことを確認したため、すでに公募が終了しています。

合わせて読みたい▶︎【要注意】DR補助金の「隠れたデメリット」6選|遠隔制御やHEMS導入とは?

この章では、DR補助金がどなたに適用されるのか、家庭や事業所の立場から詳しく説明します。

また対象となる蓄電池やV2H機器の要件についても見ていきます。

| 区分 | 対象要件 |

|---|---|

| 対象者 | 日本国内に住まいがある個人・法人・個人事業主 |

| 申請条件 | proost登録やメール連絡が可能であること |

| 対象設備 | DR対応が認められた家庭用蓄電システム |

| V2H | DR要件を満たすV2H機器も対象となる場合あり |

本制度は日本国内に住所または事業所を持つ個人および法人、個人事業主の方が対象となっています。

申請にはメールアドレスによる電子連絡が取れることが必要です。

また、個人の場合は本人確認システムproostへの登録が必要となります。

一方法人では担当者のメール確認が要求されます。

補助金対象となるのは、国が指定した性能基準やJIS規格に適合する家庭用蓄電システムであることが前提となります。

また、V2Hシステムの場合でも、DR要件を満たしていれば対象となる可能性があります。

導入前に必ず登録状態を確認してください。

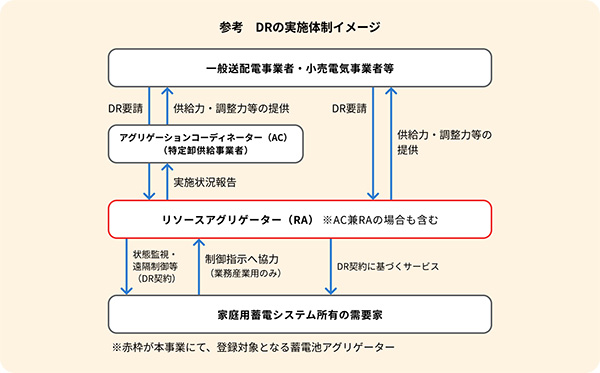

DR補助金には、申請方法として主に二つのルートが用意されています。どちらを選んだらよいか、迷うこともあるでしょう。

この章では両者の特徴と違いをわかりやすく説明します。

| 申請タイプ | 主な特徴 |

|---|---|

| アグリゲーター型 | 蓄電池アグリゲーターと契約しDR提供に参加する方式 |

| 小売電気事業者型 | 契約中の電力会社のDRメニューに加入する方法 |

引用▶︎蓄電池アグリゲーター登録|DR家庭用蓄電池事業【公式】

アグリゲーター型は蓄電池アグリゲーターとの契約が基本です。

複数の家庭を束ねて専門家が遠隔制御を行う仕組みで、安定性や支援が充実しています。

一方、小売電気事業者型では契約中の電力会社のDRメニューに加入するだけで、比較的簡単に利用できます。

HEMS不要のプランも多く手軽です。

選定のきっかけとしては、ご自身がHEMSを設置済かどうかや、どの程度DR関与を希望するかが参考になります。

次章では、どのように選ぶかのポイントを深堀りします。

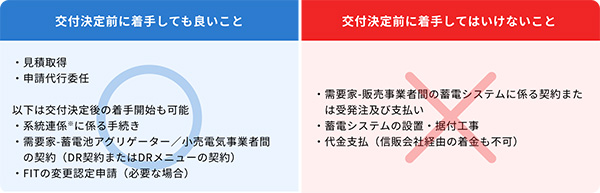

DR補助金の申請を検討している方に向けて、手順や必要な書類をわかりやすくまとめました。

初めての方でも迷わず取り組める内容です。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| ステップ1 | 販売事業者と契約し、申請代行を依頼する |

| ステップ2 | 本人確認(Proost登録またはメール認証)を行う |

| ステップ3 | 見積書・仕様書など必要書類を準備し提出 |

| ステップ4 | 交付決定後に蓄電池の設置と実績報告 |

申請にはいくつかの書類が必要となり、信頼性や手続きの速さに関わります。準備をしっかり行えば安心です。

書類は販売業者と連携しつつ、フォーマットや項目の記載漏れがないか自分でも確認しておくことが大切です。

申請は販売事業者を通じて行います。個人で直接申請することは原則ありません。頼れる業者を選びましょう。

基本的な流れとしては、まずProost認証またはメール認証を終えた後で、見積取得と申請書類の提出へ進みます。

その後、交付決定の通知を待ち、到着次第設置や報告手続きを進める形となります。

申請は2025年5月から12月5日まで受付されていましたが、予算が先に尽きる可能性もあるため、早めの準備が安心です。

この章では、補助金を受け取った後に求められる義務を整理し、トラブルを避けるためのポイントをまとめています。

適切な手続きを理解して、安心して活用できるようにしましょう。

| 項目 | 義務・注意点 |

|---|---|

| 実績報告 | 設置完了後、事業完了までに報告書提出が必要 |

| 処分制限 | 処分制限期間内に設備処分した場合は返還対象 |

補助金の支払い前には設置後の実績報告が必要となり、原則として事業完了から一定期間以内に申請代行者を通じSIIへ提出します。

SIIによる検査や確認が行われ、不備があれば修正指示が来ます。

修正が期限内に終わらないと報告が不受理になる場合もあります。

補助対象となる設備を設置後約6年以内に処分したり、DR契約を途中で解除した場合など、補助金の返還が求められることがあります。

また、申請内容に虚偽があった場合や補助金の不正受給があったと認められるケースでは、交付決定が取り消され返還や加算金の支払いといった法的措置が講じられる可能性があります。

DR補助金だけでなく、他制度との併用でさらに支援が受けられる場合もあります。

この章では補助金の種類や違いを紹介し、併用のポイントを整理しました。

| 制度名 | 併用可否 | 備考 |

|---|---|---|

| 固定価格買取制度(FIT) | 併用可 | 売電収入と補助金が両立可能 |

| ZEH支援事業 | 併用可 | 省エネ基準適応住宅に導入する場合 |

| 自治体独自の蓄電池補助 | 併用可(要確認) | 自治体ごとに支給条件が異なる |

国が提供する他の補助制度では、FIT制度やZEH支援事業などがあります。

これらはDR補助金と併用できるため、導入費用をさらに抑える助けになります。

例として、FITでは余った電力の売電で収益を得ながら、DR補助金で導入費用も軽減できます。

ZEH支援事業の場合は、高断熱住宅など省エネ住宅に蓄電池を設置すると、補助対象となるケースが多いようです。

地方自治体による補助金も利用可能な場合が多く、DR補助金との併用が認められることがあります。

ただし制度内容は地域により異なるため注意が必要です。

併用を検討する際は、市区町村のウェブサイトや担当窓口で最新の案内を確認しましょう。

自治体によっては対象機器の性能要件や、申請手続きの順序に制限がある可能性もあります。

DR補助金を上手に活用するには制度の理解だけでなく、実際の運用を見据えた選択が欠かせません。

ここでは失敗を防ぐための注意点と、補助金に依存しすぎない設備選びの考え方をご紹介します。

| 失敗例 | 対策・アドバイス |

|---|---|

| スケジュール管理不足で申請期限を逃した | 販売事業者とこまめに連絡を取り合う |

| 補助対象外の蓄電池を選んでしまった | SIIの登録機器一覧を事前に確認する |

| 設置後にDR契約を解除し返還を求められた | 契約内容と義務期間を導入前に理解する |

上記のような失敗は誰にでも起こり得るものです。事前の確認や信頼できる業者選びで多くのリスクを回避できます。

後から後悔しないためにも、制度の仕組みと流れを理解し、自分に合った進め方を選びましょう。

DR補助金では申請手続きや契約内容に誤解や見落としがあると、思わぬトラブルに繋がる場合があります。

以下は実際に起こりやすいミスとその防止策です。

これらのミスはすべて事前確認と販売業者との連携で防げます。

迷ったときは販売元や自治体窓口に相談するのも有効です。

補助金を活用すれば初期費用を抑えられますが、導入後の運用コストや機能性も重要な判断材料となります。

価格だけでなく長期的な使い方に合う製品を選びましょう。

たとえば、電気自動車と連携できるV2H機器は、災害時の備えとしても高い効果があり、停電時でも家庭全体をまかなえる設計になっています。

また、モード切替が可能なハイブリッド型蓄電池は、電力使用状況に応じて運転を最適化できるため、日常的な節電にもつながります。

補助金がなくても満足できる製品かどうかを、事前に見極めることが、後悔のない選択につながります。

ここまで、DR補助金の基本から申請手順、注意点まで解説してきました。

最後に、押さえておくべき要点を簡単に振り返ります。

DR補助金は制度内容を理解し、正しい手順で進めれば、家庭にとって非常にメリットの大きい支援策となります。

一方で、申請期限や機器選定などには注意が必要です。

補助金ありきではなく、長期的に安心して使える設備を選ぶことが、後悔しないためのポイントといえるでしょう。

複数の制度を比較しながら、自分に合った導入方法を見つけてください。

今回の内容を参考に、DR補助金を上手に活用しながら、お得で安心な蓄電池導入を進めていきましょう。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H