人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

お風呂やキッチンで毎日欠かせない「お湯」。その裏側で気になるのが給湯器の電気代です。

特にエコキュートと電気給湯器のどちらを選ぶべきか迷う方は多いのではないでしょうか。

本記事では、実際の電気代の違いをデータで比較し、さらに導入コストや寿命、ライフスタイルに合わせた選び方まで徹底解説します。

この記事を読むことでわかること

結論からお伝えすると、長期的に見るとエコキュートは電気代で大きなメリットがあります。

ただし、家庭の状況や初期投資の有無によって選ぶべき機器は変わります。ここから詳しく見ていきましょう。

エコキュートと電気給湯器は、お湯を沸かす仕組みに大きな違いがあり、月々の電気代にも影響します。

電気給湯器は金属製の電熱ヒーターで、タンク内の水を直接加熱しお湯をつくります。

電気ポットと同じ原理で動き、比較的シンプルな構造が特徴です。

夜間の安い時間帯にまとめてお湯を沸かし、タンクに貯めて日中に使う使い方が多く、使いやすさと導入のしやすさがメリットです。

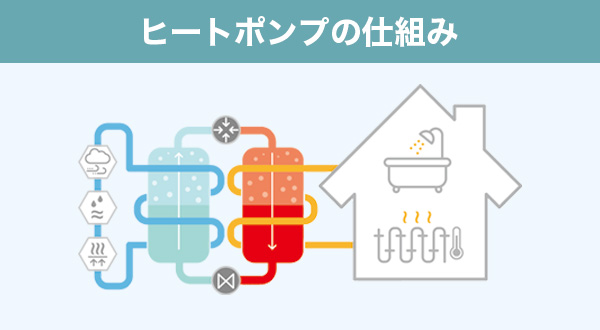

エコキュートは外気の熱を利用するヒートポンプ技術で、効率的にお湯をつくります。

電気給湯器の約3分の1の電力で同量のお湯が沸かせ、月々の電気代が大きく抑えられます(消費電力の低さが特長です)。

しかもCO₂排出量も少なく、環境にも優しい選択肢として注目されています。

家庭で使う光熱費の中でも、給湯にかかる電気代は大きな割合を占めています。

特にエコキュートと電気給湯器では仕組みの違いから料金に差が生じます。

ここでは毎月の目安や年間コスト、さらに3倍近い差が出るといわれる根拠までを整理して解説します。

これらの視点を知っておくことで、単に安い高いと判断するのではなく、自分の家庭にどちらの給湯器が適しているかを具体的に考えることができます。

毎月の少しの差が積み重なると、年間では数万円の違いとなり、さらに数年スパンで見ればかなり大きな金額に広がるため、選び方ひとつで家計への影響は大きく変わってきます。

| 世帯人数 | 電気給湯器(月額) | エコキュート(月額) |

|---|---|---|

| 1人暮らし | 約5,000円 | 約1,500円 |

| 2〜3人 | 約8,000円 | 約3,000円 |

| 4人以上 | 約12,000円 | 約4,000円 |

表を見ていただくと分かるように、どの世帯人数でもエコキュートの方が安く、人数が増えるほど差が広がっていきます。

一見すると月々の金額差は数千円程度に見えるかもしれませんが、一年を通せば数万円の差となり、さらに十年単位で考えれば初期費用を十分に取り戻せるほどの開きが生まれます。

給湯器選びは長期的に見た家計戦略の一部ともいえるのです。

電気給湯器は水を直接ヒーターで温める仕組みのため、使用するお湯の量に比例して電気代がかかります。

一人暮らしでもお風呂や料理でお湯を使えば、平均して月5,000円前後になるケースが多いです。

エコキュートの場合はヒートポンプを利用するため、同じ量のお湯を作るのに必要な電力が少なく、1,500円程度で済むこともあります。

二人や三人で暮らす家庭では電気給湯器の月額は8,000円ほどですが、エコキュートなら3,000円前後と差は大きくなります。

四人以上の世帯になると電気給湯器では1万円を超えることもあり、ここでさらにエコキュートとの差が広がります。

人数が増えるほど省エネ効果を実感しやすくなるのはエコキュートの大きな特徴です。

毎月の差額は小さく見えても、年間で積み重ねるとその違いは非常に大きくなります。

例えば電気給湯器を使い続けた場合、平均的な家庭では年間で96,000円前後の電気代がかかります。

一方のエコキュートは36,000円ほどで済み、差額は約6万円にもなります。

この金額を五年、十年と積み重ねていけば、導入時の初期費用が高くても十分に取り戻せる計算です。

特にオール電化住宅のように給湯需要が多い家庭では、この違いが家計に大きな影響を与えることになります。

省エネを目的とした設備投資が、長期的な視点で見れば確実に家計を助ける結果につながるのです。

電気給湯器とエコキュートの電気代に3倍近い差があると耳にすることは少なくありません。

実際にメーカーや電力会社が公表しているデータを確認すると、この数字は誇張ではなく、多くの家庭で現実的に起きている差であることが分かります。

例えば、同じ世帯で同じお湯の使用量を想定した場合、電気給湯器は年間で10万円近い費用がかかるのに対し、エコキュートは3万円から4万円台で済むケースが多く見られます。

もちろん使用状況や地域の電力単価によって細かい数値は前後しますが、全体としてエコキュートの方が圧倒的に効率的です。

光熱費の削減を真剣に考えるなら、この3倍差をどう捉えるかが大きなポイントになります。

導入時の費用が高いと感じても、長期的に見れば十分に回収できるだけの根拠があるため、検討する価値は高いといえるでしょう。

給湯にかかる電気代は全国一律ではなく、地域の電力単価や気候によって変わります。

電気給湯器とエコキュートの差もエリアによって異なり、寒冷地と温暖地では大きな違いが出ます。

ここからは電力会社別の事例を紹介しながら、地域ごとの特徴を見ていきます。

地域特性を理解することで、単純な料金比較以上に実際の生活に即した判断ができるようになります。

引っ越し先のエリアでの光熱費の変化を考えることも無駄のない選び方につながります。

東京電力と関西電力のエリアは利用者が多く、料金プランも安定しています。

都市部は比較的温暖な気候もあり、給湯の使用量は平均的です。

そのため両エリアでは差額が分かりやすく、導入の判断材料にしやすいといえます。

| 電力エリア | 電気給湯器(年間) | エコキュート(年間) |

|---|---|---|

| 東京電力 | 約100,000円 | 約35,000円 |

| 関西電力 | 約95,000円 | 約32,000円 |

表を見ても分かるように、どちらのエリアでもエコキュートは年間で数万円の節約効果があります。

人数が多い世帯ではさらに開きが大きくなり、長期的なメリットはより明確になります。

都市部は設置スペースに制約がある場合もありますが、それをクリアできれば十分に選ぶ価値のある設備といえるでしょう。

北海道は寒冷地のため冬場の給湯需要が高く、光熱費の負担が大きくなります。

一方で九州は温暖な地域のため、同じ給湯器でも負担額は抑えやすい特徴があります。

このように気候によってコストの差は大きく、選択肢の判断基準も変わります。

寒冷地では特にエコキュートの効率性が際立ち、温暖地でも確実に差が出ます。

住んでいる地域の気候と電力単価を踏まえた上で、導入を検討することが家計の安心につながります。

エコキュートと電気給湯器は同じようにお湯をつくりますが、使っている仕組みが違うため電気代に大きな差が出ます。

エコキュートは空気の熱を利用するので効率が良く、少ない電気で多くのお湯をつくれます。

一方で電気給湯器は電気ヒーターで直接水を温めるため、どうしても消費電力量が増えてしまいます。

こうした違いを知っておくと、導入費用だけでなく長期的なコストまで含めて検討できるようになります。

省エネ性と使いやすさを考えれば、どちらを選ぶべきかがより見えてくるでしょう。

エコキュートは空気中の熱を集めてお湯をつくります。

少ない電気で効率よく加熱できるため、省エネ効果が高いのが特徴です。

一方の電気給湯器は電気をそのまま熱に変えるので効率は低く、電気代が高くなります。

エコキュートは夜間の安い電気を使ってお湯を沸かせます。

夜につくったお湯を日中に使うことで、光熱費を大きく減らすことができます。

電気給湯器は必要なときに加熱する仕組みのため、日中の高い電気料金で使うことになりやすいです。

給湯器を選ぶ際には、毎月の電気代だけでなく導入時にかかる初期費用も大切な判断材料になります。

エコキュートは省エネ性が高い一方で本体価格が高めであり、電気給湯器は導入しやすい価格ですが長期的にはランニングコストが大きな差になります。

ここでは両者の導入費用と、その後のトータルコストについて整理していきます。

初期コストとランニングコストはトレードオフの関係にあります。

導入時だけで判断するのではなく、10年先を見据えて選ぶことが後悔しないためのポイントです。

| 項目 | エコキュート | 電気給湯器 |

|---|---|---|

| 本体価格 | 40〜70万円 | 10〜20万円 |

| 設置工事費 | 10〜20万円 | 5〜10万円 |

| 合計初期費用 | 50〜90万円 | 15〜30万円 |

表のとおり、エコキュートの初期費用は電気給湯器の2倍から3倍になります。

ただし光熱費の差を考えると、数年から10年ほどでその差を回収できるケースも少なくありません。

エコキュートの本体価格は40万円から70万円程度が目安です。

さらに設置工事費として10万円から20万円ほどかかります。

合計するとおおよそ50万円から90万円の費用になります。

容量や機能によって価格差が大きいため、世帯人数に合わせた機種選びが必要です。

電気給湯器の本体価格は10万円から20万円程度です。

設置工事費を含めても15万円から30万円程度で導入できます。

初期費用はエコキュートより大幅に安いため、短期的な負担は小さく抑えられます。

ただし長期的に考えると電気代が高くなるため、トータルでの支出は多くなる傾向があります。

導入費用だけでなく、10年から15年といった期間で見た場合の総支出が重要です。

電気給湯器は安く設置できますが、毎月の電気代が高いため最終的な支出は大きくなります。

エコキュートは初期費用が高い反面、電気代が安いため長期的に見ると支出が抑えられます。

光熱費の削減効果を考慮すれば、結果的にエコキュートの方がコストパフォーマンスに優れるケースが多いです。

給湯器を選ぶときは、導入費用や電気代だけでなく寿命や修理費用も大切なポイントです。

どのくらい長持ちするのか、修理や交換にはいくらかかるのかを知っておけば、長期的なコストを見通しやすくなります。

ここではエコキュートと電気給湯器の耐用年数や修理費用、交換の目安について整理していきます。

どちらの給湯器も寿命そのものは大きく変わりませんが、修理費用や交換時の出費は機種によって差があります。

長期的な支出を考えると、初期費用だけでなく維持コストも踏まえて検討することが大切です。

| 項目 | エコキュート | 電気給湯器 |

|---|---|---|

| 耐用年数 | 約10〜15年 | 約10〜15年 |

| 代表的な修理費 | 基板1〜15万円・圧縮機15〜25万円 | ヒーター2〜5万円・基板2〜5万円 |

| 交換の目安 | 10年超で部品在庫に注意 | 10年超で更新検討 |

| 交換費用 | 約35〜60万円 | 約16〜35万円 |

エコキュートは寿命こそ電気給湯器と同程度ですが、修理費が高額になりやすい点が特徴です。

特に圧縮機など主要部品が壊れると数十万円かかることもあり、場合によっては本体交換の方が合理的になることもあります。

電気給湯器は修理費が比較的安く済む反面、ランニングコストが高いため、結果的に長期の総支出は大きくなりやすい傾向があります。

導入後10年前後がひとつの節目と考え、点検や交換を計画しておくと安心です。

エコキュートの寿命は一般的に10〜15年程度といわれています。

基板やセンサーは数万円で修理できますが、圧縮機は15〜25万円と高額になることもあります。

10年を超えると部品供給が終了する場合があり、その際は修理よりも本体交換を検討するケースが多くなります。

電気給湯器も寿命は10〜15年が目安とされます。

ヒーターや基板などの修理費は2〜5万円程度と比較的安めです。

ただし使用年数が7〜8年を超えると不具合が増えやすいため、早めの点検や計画的な交換を意識しておくと安心です。

給湯器は家庭の人数や生活スタイルによって適した種類が異なります。

同じ機器でも使う環境が変わればランニングコストや利便性に差が出るため、自分の暮らしに合った選び方が重要です。

ここでは一人暮らしや共働き家庭、大家族やオール電化住宅など、ライフスタイルごとのおすすめを紹介します。

暮らし方に合った給湯器を選ぶことで、毎日の快適さと光熱費のバランスを両立させることができます。

一人暮らしや共働き世帯はお湯の使用量が少ない傾向があります。

この場合は初期費用が安い電気給湯器の方が導入しやすい選択肢となります。

ただし長く住む予定であれば、エコキュートを導入して光熱費を抑える方法も有効です。

短期的には電気給湯器、長期的にはエコキュートといった形で、ライフプランに応じて判断するのが賢明です。

大家族やオール電化住宅ではお湯の使用量が多いため、電気代の差が特に大きく表れます。

電気給湯器を使い続けると年間の電気代が高額になりやすく、負担が大きくなる傾向があります。

その点エコキュートはヒートポンプの効率の良さと深夜電力の活用で、大幅な節約効果を期待できます。

初期費用は高いものの、10年単位で考えると家計に優しい選択肢となるでしょう。

給湯器の使い方を少し工夫するだけで、電気代は大きく変わります。

設定温度や入浴の仕方、電力プランの選び方を見直すことで、毎月の光熱費をしっかり抑えることが可能です。

ここでは実際に効果的な工夫を、表を使って分かりやすく整理します。

| 節約ポイント | 具体的な方法 | 効果の目安 |

|---|---|---|

| 設定温度の調整 | 夏は40度前後、冬は42度程度に設定する | 無駄な加熱を防ぎ、電気代を5〜10%削減 |

| 湯はり方法の工夫 | 入浴時間をまとめて追い焚きを減らす | 月数百円から千円以上の節約になる |

| 電力プランの見直し | 深夜電力やオール電化プランを活用する | 年間で数万円単位の節約効果が期待できる |

表のように、設定温度の調整や湯はり方法の改善はすぐに取り入れられる工夫です。

また、

電力プランの変更は一度手続きを行えば長期的に効果が続くため、特におすすめできる節約方法といえます。

給湯温度は季節ごとに適切な温度に設定すると効率的です。

必要以上に高温にすると、冷ます際にも無駄な水を使うことになります。

入浴はできるだけ家族で時間を合わせ、追い焚きを減らすことが節約につながります。

エコキュートを使う家庭では深夜電力を活用できるプランが効果的です。

電気給湯器の場合でもオール電化向けのプランに変更すると、基本料金や単価が下がりやすくなります。

電力会社の料金表を比較し、自分の生活時間に合ったプランを選ぶことが電気代削減のカギになります。

エコキュートは初期費用が高いものの、補助金や助成制度を活用すれば導入のハードルを下げられます。

国が進める省エネ支援や、各自治体が独自に実施する補助金制度を利用することで、数万円から十数万円の費用を軽減できる可能性があります。

ここでは国の制度と自治体の事例を整理し、実際にどのようなサポートが受けられるのかを解説します。

補助金は募集期間や予算枠が設けられているため、申請のタイミングが重要です。

導入を検討している場合は最新情報を常にチェックすることをおすすめします。

| 制度名・地域 | 対象設備 | 補助金額の目安 |

|---|---|---|

| 給湯省エネ事業(国) | エコキュートなど高効率給湯器 | 1台あたり5〜15万円 |

| 東京都(例) | エコキュート導入 | 最大10万円 |

| 大阪市(例) | 家庭用省エネ設備 | 数万円程度 |

| 地方自治体(例:長野県) | 住宅省エネ機器 | 最大5万円前後 |

表のように、国の制度に加えて自治体でも独自の補助金が設けられている場合があります。

国と自治体を併用できるケースもあるため、調べてみる価値があります。

国の支援制度では、給湯省エネ事業が代表的です。

エコキュートなどの高効率給湯器を設置すると、1台あたり5万円から15万円の補助を受けられるケースがあります。

予算枠が決まっており、早めの申請が必要になることも多いので注意が必要です。

自治体によっては独自に補助金制度を設けています。

東京都では最大10万円、大阪市などでも数万円規模の支援が実施されることがあります。

地域や年度によって条件や金額は異なるため、自治体の公式サイトで最新情報を確認しておくことが大切です。

ここまでエコキュートと電気給湯器の違いを、電気代や導入費用、寿命やメンテナンスまで含めて整理してきました。

結論として、初期費用は電気給湯器の方が安いですが、長期的に見ればエコキュートの方が電気代を大きく抑えられるため、総支出では有利になるケースが多いといえます。

補助金制度や電力プランの工夫を取り入れれば、さらに導入負担を下げたり、毎月のランニングコストを抑えることも可能です。

自分の生活環境と将来の暮らし方を見据えて、最適な給湯器を選ぶことが大切です。

最後にもう一度まとめると、短期的にコストを抑えたいなら電気給湯器、長期的に光熱費を削減したいならエコキュートという判断が基本の目安になります。

しっかり比較して、自分に合った選択をしましょう。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H