人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

「最近、電気代が突然倍になって驚いた…」そんな声が増えています。

2025年は燃料費調整額の上昇や再エネ賦課金の増加、さらに生活習慣の変化が重なり、請求額が一気に跳ね上がる家庭も少なくありません。

この記事では「なぜ電気代が倍になったのか」という原因を徹底解説し、今すぐできる具体的な対策を紹介します。

この記事を読むことで、次のことがわかります。

原因を知れば、慌てる必要はありません。ぜひ最後まで読み進め、今日からできる節電と家計防衛のヒントを手に入れてください。

電気代が急に倍になったと感じる背景には複数の要因があります。

制度改定による料金単価の変化や国際市場での燃料価格の高騰、さらに家庭でのライフスタイルの変化などが重なり、請求額に大きく影響します。

特に2025年は再エネ賦課金の上昇や燃料費調整額の増加が目立ち、家計への負担感が強まっています。

このように、電気代が上がる理由は単一ではなく、制度的な要因と経済的な要因が複雑に絡み合っています。

消費者が理解しておくことで、突然の負担増にも冷静に対応できるようになります。

| 項目 | 2025年のポイント |

|---|---|

| 再エネ賦課金 | 3.98円/kWh。2025年5月検針分から適用。 |

| 燃料費調整 | 国際燃料価格と為替で月ごとに変動。 |

| 国の支援 | 2025年7〜9月に一時的な料金支援策が実施。 |

表に示したように、制度的な数値が直接家計に影響しています。特に燃料費調整額は毎月変動するため、継続的な確認が欠かせません。

さらに政府の一時的な支援があっても、全体的な負担は依然として増えているのが現状です。

2025年は電気料金の改定が家計に大きな影響を及ぼしています。

再エネ賦課金の単価引き上げに加え、物価全般の高騰や円安による輸入コストの増加が重なり、電力会社の調達費用が上昇しました。

その結果、一般家庭の電気代は前年よりも高い水準で推移しています。

単価の上昇は避けられない部分ですが、消費者としては現状を正しく理解し、支出管理を行う必要があります。

燃料費調整額は国際的な原油や液化天然ガス、石炭の価格をもとに算定され、毎月単価が変動します。

円安や資源価格の高騰が重なると、調整額は上振れしやすく、使用量の多い家庭ほど負担が大きくなります。

また再エネ賦課金は使用電力量に応じて加算されるため、電気を多く使う季節には一気に請求額が跳ね上がります。

これらの要素は家庭の努力では抑えにくいため、家計を直撃する最大の要因となっています。

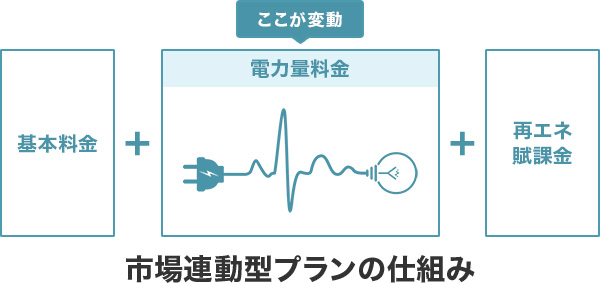

電力自由化によって選択肢が増えた一方で、市場価格の変動リスクも広がりました。

市場連動型プランや実績連動プランは、電力需給の逼迫時にスポット価格が急騰すると料金に直接反映される仕組みです。

そのため契約内容によっては短期間で大幅に請求額が増える可能性があります。

小売電気事業者の調達コストも市場価格に左右されるため、契約を続ける場合はこうしたリスクを理解したうえで、必要に応じてプラン変更や電力会社の見直しを検討することが重要です。

家庭での電気代は毎日の使い方によって大きく変わります。

特に冷暖房や古い家電の使用、生活リズムの変化、契約内容や設備の不具合などが重なると、気がつかないうちに請求額が高くなりやすいものです。

ここでは家庭でよく見られる原因をわかりやすく整理し、どのような点に注意すべきかを紹介します。

こうした要因は一つひとつは小さな差でも重なると大きな負担になり、電気代が倍になったと感じる原因につながります。

まずは自分の家庭に当てはまる項目がないかを確認することが大切です。

夏の冷房や冬の暖房は家庭の電気使用量を大きく押し上げる要因です。

猛暑の続く日や寒波が厳しい時期はエアコンや暖房器具を長時間使うことになり、その結果として請求額が一気に増えてしまいます。

年々気温の変動が大きくなっていることもあり、季節による電力消費の増減は今後も注意が必要です。

長年使っている冷蔵庫やエアコンは新しいモデルに比べて効率が悪くなっており、同じ運転時間でも余計な電気を消費する傾向があります。

さらに洗濯乾燥機や食洗機など大型家電を同時に稼働させると一気に使用量が増え、請求額が跳ね上がることもあります。

買い替えは出費になりますが、長い目で見れば省エネ家電の方が電気代を抑える効果が大きくなります。

在宅勤務や子どもの学習時間が増えた家庭では、日中も照明やパソコン、エアコンをつけっぱなしにする時間が長くなり、以前よりも多くの電力を使うようになります。

また夜型の生活に変わると電気を使う時間帯が高い料金に設定されていることもあり、同じ使用量でも結果的に負担が大きくなることがあります。

生活習慣の変化は気づきにくいですが、電気代に大きく影響します。

電気料金のプランは家庭の使い方に合っていないと大きな損をすることがあり、たとえば夜間使用が多いのに昼向けのプランを選んでいると割高になります。

市場連動型のプランでは電力市場の価格が高騰する時期に一気に負担が増えることもあり、毎月の請求額が安定しません。

契約内容を生活に合わせて見直すことは電気代を抑えるうえで欠かせないポイントです。

電気代が異常に高いときには漏電や設備の不具合が原因になっている場合があり、配線の劣化やコンセントの破損などで気づかないうちに電気が流れてしまうケースがあります。

家族の使い方に変化がないのに電気代が増えていると感じるときには、電力会社に相談したり専門業者に点検してもらったりすることで無駄な支出を防ぐことができます。

電気代の上昇は家庭内の使い方だけでなく、世界の資源価格や為替、国の政策とも深く関わっています。

特に日本はエネルギー資源を海外に依存しているため、国際的な動きがそのまま電気料金に反映されやすい特徴があります。

ここでは社会や政策の面から電気代を押し上げる主な要因を整理します。

これらの要因は家庭の努力では避けにくく、理解しておくことで今後の負担増に備えることができます。

日本の発電燃料の多くは輸入に頼っており、原油や液化天然ガスの価格が国際的に上がると、その影響が直接電気代に反映されます。

地政学的なリスクや産油国の減産調整によって価格が不安定になりやすく、結果として家庭の電気代も上下を繰り返す状況が続いています。

円安が進むと同じ燃料を輸入するにも多くの支払いが必要になり、電力会社のコストが増える要因になります。

さらに戦争や紛争など国際情勢の不安定さも燃料価格を押し上げる要素となり、調達コストが上がることで最終的に電気料金の上昇につながります。

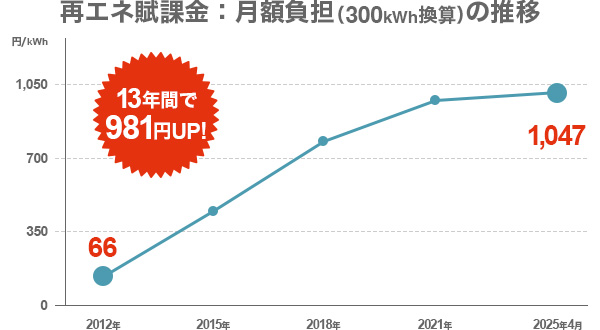

再生可能エネルギーの普及を進めるために導入されている再エネ賦課金は、家庭の電気使用量に応じて加算される仕組みです。

政策としては持続可能な電源構成を目指すものですが、その分コスト負担が家庭に広がっています。

さらに脱炭素に向けた投資も進んでおり、長期的には料金に影響を与え続ける可能性があります。

電気代が急に倍になったように感じても、実際には料金構成や使用状況に原因がある場合が多いです。

まずは明細を確認し、どの項目が増えているのかを丁寧に見ていくことで原因を特定できます。ここでは確認すべきポイントを整理しました。

こうした確認を行うことで、家計の中で無駄が発生しているのか、外部要因で上がっているのかが見えてきます。

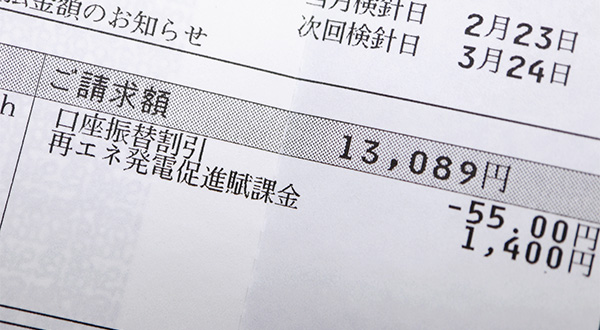

まず最初に確認すべきなのは電気料金明細です。

基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再エネ賦課金などの項目に分かれており、どの部分が増えているのかを見極めることが重要になります。

特に燃料費調整額や再エネ賦課金は毎月変動するため、思った以上に請求額を押し上げていることがあります。

電気代が高くなった原因が使用量によるものなのか、単価の上昇によるものなのかを切り分けることが大切です。

例えばエアコンの長時間使用など家庭内の行動が原因の場合と、料金単価の改定による影響では対策の方法が変わってきます。

自分でできる節電と外部要因とを見極める視点が必要です。

直近の請求だけで判断するのではなく、前年同月や数か月前の請求と比較することで異常を見つけやすくなります。

季節要因で一時的に増えているのか、それとも明らかに異常な高騰なのかを知る手がかりになります。

もし比較しても原因が分からない場合は電力会社に問い合わせることで正しい情報を得られます。

電気代が急に高くなると不安になりますが、家庭でできる対策を少しずつ積み重ねれば負担を減らすことができます。

ここでは今日から実践できる節約方法を10項目にまとめました。

どれも大きな投資をしなくても始められるものが多いので、ぜひ試してみましょう。

リストを参考にしながら、自分の家庭に合った方法を選んで取り入れていくことが継続的な節約につながります。

エアコンは温度を1度調整するだけでも消費電力が大きく変わります。

冷房は28度、暖房は20度を目安に設定し、フィルターの掃除をこまめに行うと効率的に使えます。

冷蔵庫は詰め込みすぎないことで冷気が循環しやすくなり、無駄な電力を抑えられます。

テレビや電子レンジなどは電源を切っていても待機電力を使っています。

こまめにコンセントを抜くかスイッチ付きタップを利用することで無駄を減らせます。

特に長期間使わない家電は待機電力をカットすることで効果が出やすいです。

白熱電球や蛍光灯をLEDに変えるだけで消費電力を大幅に削減できます。

さらに冷蔵庫やエアコンなども最新の省エネ家電は旧型に比べて効率が高く、数年単位で見れば買い替えの方が節約になります。

初期投資が必要ですが長期的にみるとメリットは大きいです。

電力自由化により料金プランは多様化しています。生活リズムに合わないプランを続けていると損をすることがあります。

比較サイトや電力会社のシミュレーションを活用し、自分に合うプランに乗り換えると固定費の削減につながります。

夜間の電気料金が安いプランを選んでいる場合は、洗濯や食洗機などの稼働を夜にまとめると節約につながります。

逆に昼間の使用が多い家庭は昼に有利なプランを選ぶことが大切です。使う時間を意識するだけでも請求額は変わります。

節電タップや人感センサー付き照明など、簡単に導入できる節電グッズは手軽に効果を得やすいです。

さらにスマート家電を導入すると外出先から電源を管理できるため、無駄な消費を防ぎやすくなります。

小さな工夫の積み重ねが大きな節約につながります。

初期費用は高めですが、太陽光発電や蓄電池を導入することで自家消費が可能になり電気代を大きく減らせます。

売電価格は下がっていますが、自宅で発電した電力を使うことは長期的な節約と防災にも役立ちます。

補助金制度を活用するのもポイントです。

合わせて読みたい▶︎2025年夏の電気代補助金:最大〇〇円得する期間・金額・条件を完全ガイド

窓や壁の断熱性能を高めると冷暖房効率が上がり、無駄な電力を減らせます。

遮熱カーテンや断熱シートなどの手軽な方法でも効果はあります。

家全体の断熱リフォームは投資が必要ですが、長期的に光熱費を安定させる手段になります。

一人だけが頑張っても効果は限られます。

家族全員で使わない電気を消す、エアコンを適切な温度に保つなど協力して取り組むことで節約効果は大きくなります。

小さな習慣の積み重ねが家計全体の支出を抑えることにつながります。

電力会社が提供する使用量の見える化サービスや、節約アプリを利用することで消費の傾向が把握できます。

どの時間帯に電気を多く使っているのかを知ることで、改善点が見つかりやすくなります。

数字として見えることで家族の意識も高まります。

実際に電気代が大きく上がった家庭では、工夫次第で改善に成功したケースが多くあります。

ライフスタイルや住宅環境に合わせて対策を行うことで、無理なく節約できることが分かります。

ここでは3つの事例を紹介し、自分の状況に近い取り組みを参考にしてみましょう。

生活環境が違っても、どの家庭でも取り入れられる工夫があります。実例を見ることで具体的なイメージが湧きやすくなります。

在宅勤務が続く家庭では、日中に冷暖房やパソコンを長く使うことで電気代が増えがちです。

ある家庭では空調の設定温度を工夫し、サーキュレーターで空気を循環させることで冷暖房効率を高めました。

さらに仕事部屋だけを集中して冷暖房するようにした結果、ひと月あたり数千円の節約につながりました。

オール電化住宅は便利ですが、電気代が高くなるリスクがあります。

成功事例では、時間帯別料金を活用して電気代が安い夜間に洗濯や食器洗いを行うよう生活リズムを変えました。

さらに電気給湯器の設定温度を調整し、必要以上に高くしない工夫を加えたことで、以前より安定して電気代を抑えることができました。

一人暮らしの場合、使う家電の数は限られていますが油断すると意外に電気代がかかります。

成功例としては、不要な待機電力をカットするためスイッチ付きタップを導入し、外出時はまとめて電源を切るようにしました。

また照明をLEDに変えたことで、毎月の負担を軽くすることができました。大きな投資をせずに取り入れやすい方法です。

電気代の動きは今後も社会や政策の影響を受けて変わると考えられています。

再生可能エネルギーの導入や電力自由化の進展は、家庭の負担に新たな変化をもたらす要因になります。

今後の方向性を知ることが、家計防衛につながります。

次に示す要素を理解することで、先を見据えた準備がしやすくなります。

| 要因 | 将来の影響 |

|---|---|

| 再エネ比率拡大 | 送電網整備や調整費用の負担が増加する可能性 |

| 電力自由化 | 選べるプランが増えるが比較検討が不可欠 |

| 国際情勢 | 燃料価格や為替の影響で料金が変動しやすい |

表にあるように複数の要因が重なって料金が決まるため、一つの変化だけでなく全体の動きを見ていくことが大切です。

再生可能エネルギーの割合を高める政策は続いており、長期的には燃料輸入依存を減らし価格の安定につながると期待されています。

ただし普及の過程では送電網の増強や調整のためのコストがかかり、短期的には家庭への負担が増えることも予想されます。

電力自由化によって多様な料金プランやサービスが登場しています。

今後は電気とガス、通信を組み合わせたセットや地域限定の再エネプランなどが増えると見られます。

利用者にとっては選べる幅が広がる一方で、最適なプランを見極める力が求められます。

将来の電気代を完全に予測することはできませんが、備えは可能です。

家庭でできる省エネの工夫や、生活スタイルに合ったプランへの見直し、さらに太陽光発電や蓄電池の導入は効果的な対策になります。

小さな取り組みでも積み重ねることで長期的な安心につながります。

電気代が急に倍になったように感じても、原因を冷静に確認し適切な対策を取れば不安を和らげることができます。

社会的要因と家庭内の要因の両方を理解し、できる部分から行動することが重要です。最後に改めて押さえておきたいポイントを整理します。

これらの取り組みを進めることで、電気代が上がっても慌てずに対応できるようになります。

大切なのは正しい情報を知り、自分の家庭に合った方法を見つけて継続することです。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H