人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

電気代を少しでも抑えたい、環境にも配慮した暮らしをしたい──そんな方にとって「電力自由化」は重要なキーワードです。

とはいえ、新電力の仕組みやメリット・デメリットを正しく理解しないまま契約すると「思ったより安くならない」「手続きが複雑だった」など後悔するケースも少なくありません。

この記事を読むことで分かることは以下の3点です。

ここから先では、電力自由化を徹底的に分かりやすく解説しながら、失敗しない電力会社の選び方を具体的に紹介していきます。

続きを読み進めれば、電気代の節約にも直結する実践的な知識が手に入ります。

電力自由化は、電気を使う家庭や企業が電力会社を自由に選べるようになった制度です。

導入の背景や仕組みを理解すると、より安心して活用できます。

| 年代 | 電力自由化の動き |

|---|---|

| 1995年 | 大口需要家を対象に部分自由化が始まる |

| 2000年代 | 対象範囲が拡大し法人需要家に広がる |

| 2016年 | 家庭向けの電力小売が全面自由化される |

この流れによって、現在では誰でも電力会社を比較し選択できる環境が整いました。

背景を知ることは、自分に合った契約を見つける第一歩となります。

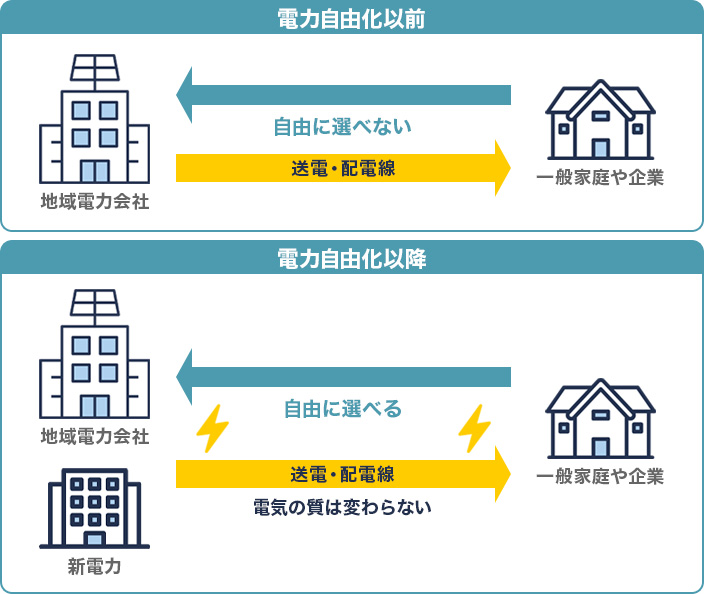

電力自由化とは、電気の供給を独占していた地域の大手電力会社以外の企業も参入できるようにした制度を指します。

長年続いた規制を見直す動きとして始まり、段階的に拡大してきました。

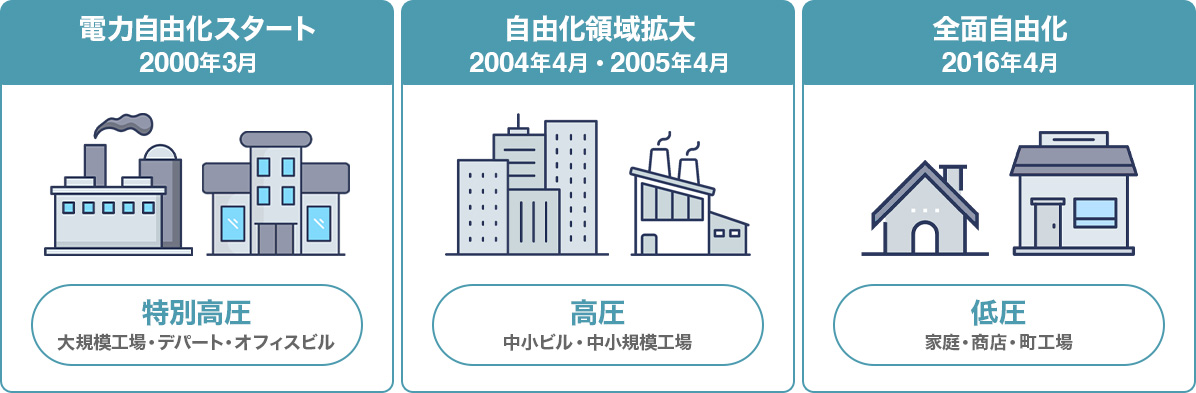

当初は大規模な工場など大口需要家が対象でしたが、制度の拡張により中小企業、さらに一般家庭へと広がり、現在では全国の消費者が対象となっています。

背景には電気料金の引き下げと市場の競争促進がありました。

独占的に供給していた電力会社の体制では価格が硬直的で、利用者に選択肢が限られていました。

こうした目的によって制度が進められ、消費者に選択肢を与える仕組みが作られました。

2016年からの小売全面自由化により、一般家庭でも電力会社を自由に選べるようになりました。

料金だけでなく、環境に配慮したプランなど選択肢が広がりました。

例えば、料金が安い会社を選んだり、再生可能エネルギーを多く利用する会社を選ぶことができます。

消費者の価値観やライフスタイルに合わせた契約が可能になりました。

一方で、契約内容や条件によっては必ずしも安くならず、選び方によって差が出やすい点もあります。

制度を理解し慎重に検討することが大切です。

新電力は電力自由化以降に参入した小売電気事業者の総称です。

大手電力会社とは異なる仕組みで電力を調達し、利用者に提供しています。

新電力は発電所を持たない場合が多く、市場や卸電力取引所、他社の発電所から電力を仕入れて販売します。

送配電は従来の送配電網を共用するため、電気の品質や安定性は同じです。

参入企業には商社や通信会社、ガス会社など多様な業種があり、従来より幅広い選択肢が利用者に提供されています。

大手電力会社は発電から販売まで一体運営しており、信頼性や長年の実績に強みがあります。

一方、新電力は料金プランや特典で差別化を図る傾向があります。

| 項目 | 大手電力会社 | 新電力 |

|---|---|---|

| 供給体制 | 発電から小売まで一体 | 小売専業が中心 |

| 料金体系 | 従来型の基本料金+従量制 | 夜間割安や基本料金ゼロなど |

| サービス | 安定供給を重視 | ポイント付与やセット割が豊富 |

両者には明確な特徴があり、自分の生活に合わせて選べるようになっています。

新電力は家庭や企業のライフスタイルに合わせてさまざまな料金プランを用意しています。

特徴的なプランには次のようなものがあります。

柔軟なプラン設計により、利用者は自分に合った電気代の節約方法を選べるようになっています。

電力自由化は料金を抑えるだけでなく、生活に合った多様な選択肢を可能にしました。

環境意識の高まりや法人需要の拡大など、恩恵は幅広く存在します。

ここでは、家庭と企業が得られる具体的なメリットを整理しながら、利用者にとっての利点を分かりやすくまとめていきます。

競争が進むことで価格が抑えられ、家庭や企業の電気代が下がる可能性があります。

契約内容を比較することで効果はさらに高まります。

| 比較項目 | 従来の大手電力 | 新電力 |

|---|---|---|

| 基本料金 | 設定ありが多い | ゼロ円プランも存在 |

| 従量料金 | 一定単価 | 時間帯割引や変動型あり |

| 割引サービス | 限定的 | 通信・ガスとのセット割が豊富 |

特に通信やガスとのセット割を利用すると、固定費を効率的に削減できます。

新電力は生活パターンに応じて柔軟なプランを提供しています。

利用時間や家族構成に合わせて調整できる点が魅力です。

自分のライフスタイルに合った契約を選ぶことで、節約効果と利便性を両立できます。

電力自由化により、消費者は電気の種類を選択できるようになりました。

再生可能エネルギーを主体としたプランも増えています。

家庭が環境に優しい電気を選ぶことで、温室効果ガスの削減に貢献できる点も大きな魅力です。

環境配慮が生活の一部として浸透しやすくなりました。

電力自由化の恩恵は、家庭と法人で求める目的が異なります。

家庭では節約効果やライフスタイルに合う柔軟性が評価されています。

一方、法人はコスト削減に加え、CSRや脱炭素経営を重視する傾向が強まっています。

| 対象 | 主なメリット |

|---|---|

| 家庭 | 電気代節約、プラン自由度、環境配慮 |

| 法人 | コスト削減、CSR強化、再エネ導入で脱炭素 |

それぞれの目的に応じた最適な選択を行うことで、電力自由化の効果を最大限に引き出せます。

電力自由化は家計にプラスとなる一方で、注意が必要な側面もあります。

誤解したまま契約すると思わぬ不利益につながることがあります。

ここでは代表的なデメリットと注意点を整理し、安心して選ぶための視点をまとめます。

電気料金は使い方次第で変わるため、必ずしも自由化で安くなるとは限りません。

料金比較をする際は、実際の使用量をもとに一年間単位で確認することが大切です。

契約条件を理解しないまま乗り換えると、違約金や割引の消失など予期せぬコストが発生します。

契約前に「解約条件」と「手数料の有無」を必ず確認しておくことが安心につながります。

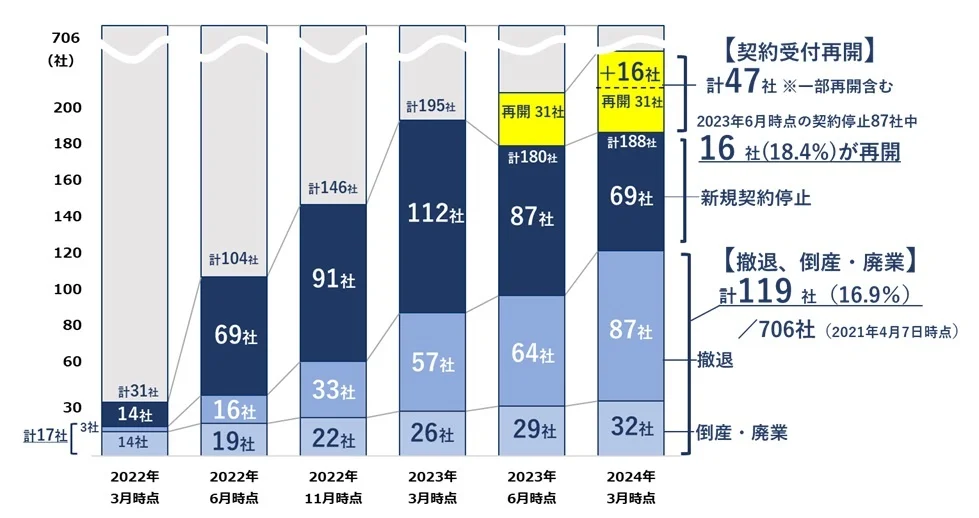

引用▶︎新電力会社の撤退・倒産、2年で7倍 支払い負担増で約4割の企業が料金値上げ | 株式会社帝国データバンクのプレスリリース

新電力の競争は厳しく、経営難による撤退や倒産も発生しています。

供給は止まりませんが契約変更の手間や料金上昇のリスクがあります。

選ぶ際は料金だけでなく、企業の規模や実績をチェックすると安心度が高まります。

停電が発生した際の復旧は地域の大手電力会社が担うため、新電力に切り替えても基本対応は同じです。

ただし、問い合わせやサポート体制は各社異なり、利用者の安心感に差が出ます。

サポート重視の方は窓口の対応力も比較して選びましょう。

電力自由化が進んだことで、各電力会社は独自の料金プランを展開しています。

従来の従量電灯に加え、時間帯別やライフスタイルに特化した選択肢が増え、利用者の自由度は格段に広がりました。

ここでは主要会社の比較や新しいプランの特徴、さらにシミュレーションの重要性について解説します。

大手電力会社と新電力のプランを比較すると、料金体系や特典に違いが見えてきます。

大手は安定性に強みがあり、新電力は柔軟性を前面に出しています。

| 会社種別 | 特徴 | 料金やサービス |

|---|---|---|

| 大手電力会社 | 長年の実績と安定供給 | 標準的な従量制+時間帯プラン |

| 新電力 | 多様な業種から参入 | 基本料金ゼロやポイント特典など |

料金差だけでなく、特典やセット割引を含めた総合的なコストで比較することが重要です。

従来のプランは単純な従量課金が中心でしたが、近年は時間帯ごとに料金が異なるプランが主流になりつつあります。

特に夜間や休日の割引が注目されています。

生活パターンや使用量に応じて選べる幅が広がり、家計に直結する効果を得やすくなっています。

自由化によって選択肢は増えましたが、必ずしもすべての家庭にとって安くなるとは限りません。

契約前には必ずシミュレーションを行いましょう。

表面的な単価の差だけでなく、生活リズムや契約条件を反映したシミュレーションを行うことが、失敗を避ける大切なポイントです。

電力自由化は料金の多様化だけでなく、再生可能エネルギーの普及にも大きな役割を果たしています。

利用者が環境にやさしい電力を選べるようになり、社会全体の意識変化を後押ししています。

ここでは、再エネ賦課金の仕組みや影響、選択肢の拡大、そして新電力の役割を分かりやすく整理します。

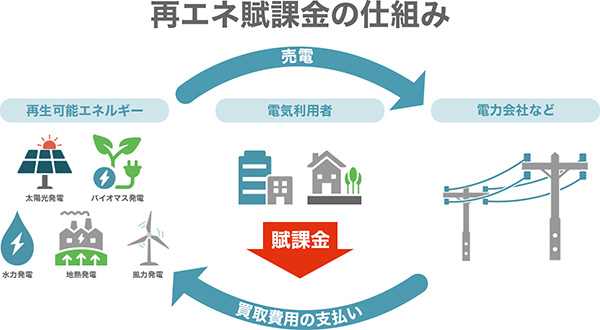

再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)を支えるために導入されました。

電気を使うすべての家庭や企業が、その費用を公平に分担しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 電気を利用するすべての契約者 |

| 金額 | 使用量1kWhごとに一定の単価を加算 |

| 目的 | 再エネ発電を普及させるための財源確保 |

この賦課金は毎年変動しており、電気料金に直接影響を与えています。制度を理解することは家計管理にも有益です。

自由化により、電気の供給源を選べる時代になりました。

例えば太陽光発電を主体とするプランや、風力を取り入れた再エネ電力を選ぶことが可能です。

バイオマスや地熱など、多様なエネルギーを組み合わせたプランも登場しており、利用者が自ら環境への貢献を選択できる点が大きな特徴です。

新電力は、環境配慮を前面に出したプランを積極的に展開しています。

大手に比べ柔軟性が高く、新しい仕組みを取り入れるケースも多いです。

消費者が新電力を選択することは、再生可能エネルギーの普及に直接つながります。

電力自由化は節約の観点だけでなく、環境価値を高める仕組みとしても重要な意味を持っています。

電力自由化によってプランの選択肢は大きく増えました。ただし家庭の状況によって適したプランは異なります。

ここでは人数や生活スタイル、住宅環境に応じた選び方を整理していきます。

具体例を交えながら比較することで、自分の暮らしに合った最適な電力プランを見つけやすくなります。

世帯の人数によって電気の使用量は大きく変わります。少人数世帯と大家族では選ぶべきプランが異なります。

| 世帯人数 | 特徴 | おすすめプラン傾向 |

|---|---|---|

| 一人暮らし | 使用量が少ない傾向 | 基本料金ゼロ型や従量課金型 |

| 2〜3人世帯 | 昼夜の使用量が比較的安定 | 標準的な従量制+セット割引 |

| 4人以上 | 使用量が多くピークも大きい | 時間帯別料金やオール電化向け |

世帯構成に合わせて基本料金や単価を比較すると無駄のない選択につながります。

生活スタイルによって電気を多く使う時間帯は異なります。プランを選ぶ際にはライフスタイルを重視しましょう。

どのタイプでも「電気を使う時間帯」と「使用量の合計」を把握することで、最適なプランが見えてきます。

住まいの形態によっても選びやすいプランは異なります。設備や環境によりメリットの出方が変わります。

マンションはオール電化やエコキュートが導入されていない場合が多く、基本料金が低めのシンプルプランが適しています。

一方、戸建ては太陽光発電や蓄電池、EV充電設備などの導入がしやすく、時間帯別料金や再エネ比率の高いプランと組み合わせることで効果を高められます。

合わせて読みたい▶︎電気代が“突然倍に”!2026年版【原因と今すぐできる対策10選】

電力自由化は選択肢が広がる一方で、安易に契約すると思わぬ不利益を招くことがあります。

契約条件や評判、シミュレーションを確認することで失敗を避けられます。

ここでは契約前に押さえるべき具体的なポイントを整理し、安全に電力会社を選ぶ方法を紹介します。

料金単価だけで判断すると危険です。契約条件を細かく確認することが、失敗を防ぐ第一歩になります。

| 項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 契約期間 | 縛りの有無や更新の条件を確認 |

| 解約手数料 | 違約金が発生するかどうかを確認 |

| セット割 | 解約時に割引が消えるリスクを確認 |

事前にチェックリストを作って確認することで、安心して契約できます。

電力会社を選ぶ際に口コミを参考にする人も多いですが、一部の意見だけで判断するのは避けるべきです。

口コミはあくまで参考にし、複数の情報源を照らし合わせることで、より客観的な判断ができます。

契約前に必ず電気代シミュレーションを行いましょう。

自宅の使用量や生活スタイルを反映させることで、本当に節約になるかを見極められます。

1年分の電気使用量をもとに試算すると、季節ごとの変動も確認できます。

基本料金や解約条件も含めて比較することが、失敗を防ぐポイントです。

電力自由化は料金削減や選択肢の拡大、環境への貢献など多くのメリットをもたらします。

ただし、契約条件や利用状況によっては必ずしも安くならない点もあります。

事前にシミュレーションを行い、自分や家庭の生活リズムに合ったプランを選ぶことが大切です。

口コミや評判も参考にしつつ、解約条件やサポート体制まで確認すると安心です。

法人にとっても自由化はコスト削減やCSRの観点から有効であり、再生可能エネルギーの普及を後押しする仕組みとしても注目されます。

電力自由化を正しく理解して活用することが、家計や企業経営を安定させるだけでなく、社会全体の持続可能な未来を築く一歩につながります。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H