人気メーカーの家庭用蓄電池を

適正な価格安心施工最大15年保証

全てセットにしてご提案します

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

「東京都の蓄電池補助金、2026年はいくら?」

2025年の制度見直しを踏まえ、本記事では最新動向をもとに〈補助金額〉〈条件〉〈申請のコツ〉を解説します。

まずは全体像をつかみ、あなたのケースに置き換えて判断できるように進めます。ここから、具体的な金額の目安と申請ステップを順に見ていきましょう。

引用▶︎脱炭素へ、できることからHTTアクション|東京都環境局

東京都では、家庭に蓄電池を設置して災害時に電気を確保したり太陽光発電と組み合わせてエネルギー効率を高めるための補助金が用意されています。

住宅のエネルギー自立や脱炭素を進める一環として、制度の目的や概要をまず理解しておくことが大切です。

この補助金は「家庭における蓄電池導入促進事業」の一部として、令和6年度以降も継続予定です。

東京都内の住宅に新規で蓄電池を設置することが主な条件になっており、助成対象機器の登録や申請の流れが定められています。

2025年度のデータでは蓄電容量1kWhあたり12万円が基本単価となっており、太陽光発電設置済みまたは再生可能エネルギー契約のいずれかで追加の要件を満たす必要があります。

住宅用蓄電池の導入を検討する際は「事前申込」「申請前に契約しない」などの流れを誤らないように注意が必要です。

これらの要件を満たしていないと補助対象から外れる可能性があります。申請前に機器や契約状況を確認しておきましょう。

| 区分 | 補助金単価 | 加算条件 |

|---|---|---|

| 蓄電池新規設置 | 12万円/kWh | DR実証参加で+10万円/件 |

| 蓄電池ユニット増設 | 8万円/kWh | DR実証参加で+10万円/件 |

表に示した補助金は上限額ではなく「目安」の単価です。

実際に受けられる金額は設置費用・契約条件・申請時期などにより変動しますので、見積もりと併せて補助条件を確認することが重要です。

東京都がこの制度を進める背景には、大きく2つの目的があります。

蓄電池を導入することで電気を貯めて使えるようになり、日常的には電力のムダを減らし、非常時には電気が使えなくなるリスクを低くできます。

こうした仕組みを広げることで東京都全体のエネルギーの安定化と脱炭素社会の実現にもつながります。

国が実施する「給湯省エネ2025事業」などと東京都の蓄電池補助金は対象となる機器や目的が異なります。

給湯省エネではエコキュートなど給湯設備を省エネ化する支援が中心ですが、蓄電池制度は電気を貯める設備が対象です。

とはいえ、家庭のエネルギー改革という観点では両制度を併用できる可能性があります。

両方の制度を使って設備を整えることで、より効率よく省エネ・創エネを進められますので設備計画の段階でそれぞれの申請要件と期限を確認しておくことをおすすめします。

ここからは、2026年度における東京都の蓄電池補助金の金額を、2025年度の実績と最新の公表資料をもとにお伝えします。

設置する容量や太陽光・V2Hとの併用によってどれだけ補助が受けられるかをイメージできるようにしています。

2025年度(令和7年度)の制度では、住宅用蓄電池を新設する場合の補助単価が「1kWhあたり12万円」と定められています。

また、既設蓄電池の「ユニット増設」では1kWhあたり8万円が目安となっており、こちらも太陽光発電設置済みという条件があります。

さらに、「デマンドレスポンス(DR)実証」への参加により一律10万円の加算が可能という情報も出ています。

合わせて読みたい▶︎初心者でもよくわかる!DR補助金の対象要件・金額・注意点を徹底ガイド

太陽光発電システムやV2H設備との併用によって、補助制度の条件が優遇されることがあります。

例えば、太陽光パネル設置済み、または再生可能エネルギー電力契約を持っている住宅が対象となることが多く、これらを満たすことで補助単価が適用されるとともに、DR実証参加による10万円の加算が適用されます。

また、V2H導入と太陽光設置済・EV保有という条件を満たすと上限100万円まで拡大される助成枠があるとの報告もあります。

補助単価を「1kWhあたり12万円」で試算すると、導入容量ごとの目安は次のようになります。

| 容量(kWh) | 単価12万円/kWh適用時の補助額(円) | 備考 |

|---|---|---|

| 3kWh | 360,000 | 太陽光設置済み+条件クリア時の目安 |

| 5kWh | 600,000 | 中容量モデルの住宅に適用想定 |

| 10kWh | 1,200,000 | 大容量モデル・補助枠内で可能なケース |

上記はあくまで「1kWhあたり12万円」を前提とした目安です。実際の補助額は設置費用、申請時期、予算残額、加算条件(DR参加など)によって変動します。

導入前には見積もりと補助要件の確認が必要です。

ここでは、東京都が定める蓄電池補助金の対象条件をわかりやすく整理します。

住宅の種類や機器の要件、加点のポイント、そして他制度との併用ルールまでを一度に確認できるようまとめました。

東京都内にある住宅であれば、基本的に補助の対象になります。新築・既築のどちらでも申請でき、戸建て・集合住宅の区別もありません。

ただし、申請者がその住宅の所有者であることが前提です。

また、併用住宅(自宅兼店舗など)の場合は、居住部分の面積が建物全体の延床面積の2分の1以上であることが必要です。

賃貸物件の場合は、オーナーが申請者となる形で承諾書の提出が求められます。

条件に合っていない住宅で申請すると補助金が受け取れないため、工事契約前に住宅の種類や所有関係を確認することが大切です。

補助金を受けるためには、東京都が指定する要件を満たす蓄電池であることが条件です。

主に、国が運営するSII(環境共創イニシアチブ)の登録製品であることが求められます。登録がない製品や中古品は対象外です。

さらに、設置する場所が都内であること、販売業者や施工業者が適切に登録されていることも審査のポイントになります。

| 条件項目 | 概要 |

|---|---|

| 製品登録 | SII(環境共創イニシアチブ)登録済みの蓄電池であること |

| 製品状態 | 新品で未使用の機器であること |

| 設置場所 | 東京都内の住宅に設置すること |

| 施工業者 | 登録済みの正規施工業者による設置であること |

上記の条件は、東京都が安全性と性能を担保するために定めている基準です。申請時には、製品証明書や型番を確認しておくとスムーズです。

東京都の蓄電池補助金では、再生可能エネルギーやEV機器との連携を行うと加点が得られる仕組みがあります。

たとえば、太陽光発電を同時に導入している家庭や、V2H機器を使ってEV(電気自動車)と電力をやり取りできる家庭は、追加の補助や優先採択の対象になる場合があります。

また、DR(デマンドレスポンス)実証に参加することで10万円前後の加算が認められるケースもあります。

複数の機器を連携させることで、災害時の自立性を高めつつ経済的な支援も受けられる点が大きな魅力です。

東京都の補助金は、国や自治体の他制度と重複して利用する場合に注意が必要です。

原則として、同じ費用項目に対して複数の補助金を受け取ることはできませんが、対象となる機器や経費が異なれば併用は可能です。

たとえば、国の「給湯省エネ事業」は給湯設備を対象とした制度なので、蓄電池補助と同時に申請できます。

一方で、同じ蓄電池を対象とした国の補助金と併用することは不可とされています。

区市町村によっても扱いが異なるため、必ず要項を確認しておきましょう。

合わせて読みたい▶︎【2026年最新】DR補助金対応の蓄電池見積もり完全ガイド|補助金額・条件・注意点を解説

この章では、2025年度(令和7年度)の東京都環境局が実施する家庭用蓄電池補助金制度における、申請から交付までの主要なスケジュールと手続きステップを整理します。

申請前の準備から補助金の受給まで、スムーズに進めるための流れを確認しましょう。

2025年度制度では「事前申込」が先に必要で、その後「交付申請兼実績報告」という手続きが続きます。

事前申込の受付開始日は令和7年5月30日で、工事着手前の申込が原則です。

交付申請兼実績報告の締切りは令和11年3月30日までとされつつ、予算が早期に尽きた場合には受付終了となる点に注意が必要です。

補助金申請にあたっては、住宅情報、機器の型番・製造番号、設置場所、施工契約書、支払い証明書などが求められます。

以下にチェックリストを掲載しますので、工事契約前にひととおり確認しておくと安心です。

これらが揃っていないと審査で止まる可能性があります。特に「事前申込を受けてから契約を結ぶ」というポイントを落とさないようにしましょう。

交付申請兼実績報告書を提出すると、審査が行われます。審査に問題なければ「交付決定通知」が届き、指定の口座に助成金が振り込まれます。

通常、交付決定から入金まで数週間を要するため、設置契約時には資金計画を余裕を持っておくことが望ましいです。

ここでは、東京都の家庭用蓄電池補助金申請において、申請から入金までをスムーズに進めるために押さえておきたい代表的な失敗例とその回避策をお伝えします。

申請準備を確実に整え、申請を始める前に確認しておくことで不採択のリスクを下げられます。

補助金申請では「事前申込」「契約」「工事着手」のタイミングが厳格に定められています。

例えば、申請受付前に既に契約していたり、工事を始めてしまっていたりすると補助対象外となるケースがあります。

実際に、制度要綱には「助成対象機器を契約・工事着手前に事前申込を行うこと」が明記されています。

事前申込後に契約を結び、工事が着手される流れを守ることが重要です。

申請時には機器の型番・設置場所・購入費用などを証明する書類や、設置前・設置後の写真データなどが必須となります。

これらが添付されていなかったり、写真の撮影日時が判別できなかったりすると審査で止まることがあります。

下記のチェックリストでも確認しておきましょう。

書類漏れやデータ不備で交付が遅れたり、最悪不交付になる可能性もあります。提出前にリストと照らし合わせて確認しておくことをおすすめします。

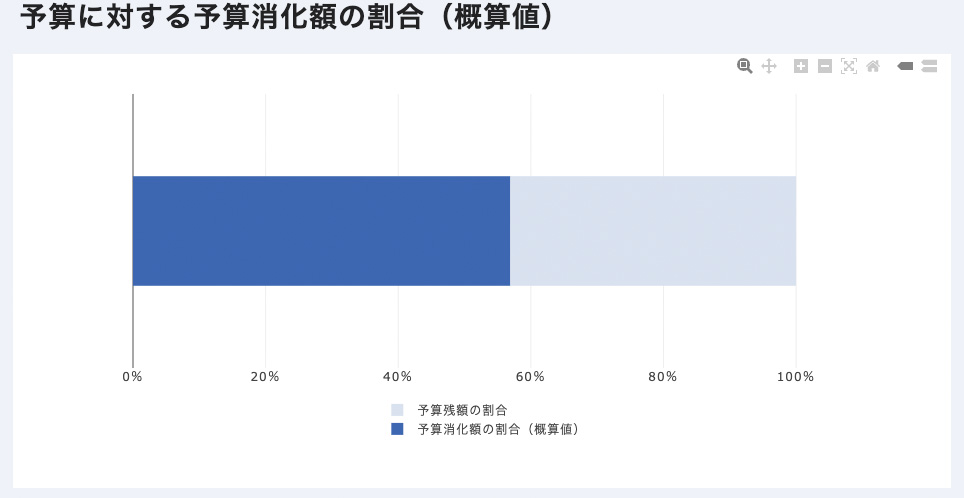

この補助金は年度ごとに予算枠が設定されており、予算が尽きると募集を早期に締め切る可能性があります。

実際に令和7年度(2025年度)では事前申込の受付開始日が公表され、予算が先着順で埋まる速度も早いとされています。

予算切れで申請受付が終了すると、契約していても補助金を受けられなくなります。

申請から交付決定・入金までの期間を逆算して早めに動くことが重要です。

東京都の補助金に加えて、お住まいの「区」や「市町村」が独自に実施している補助制度を活用すると、自己負担をさらに軽くできる可能性があります。

ここでは、主要自治体の最新情報と、併用で得られるメリット、申請をスムーズに進めるためのポイントを解説します。

例えば 世田谷区 の「エコ住宅補助金」では、定置型蓄電池システムの導入に対して「1kWhあたり1万円、最大20万円」までの補助が提供されています。

ただし、区独自の補助金が蓄電池対象を終了しているケースもあり、世田谷区では「定置型蓄電池システム」が補助対象から削除された報告があります。

したがって、区の制度を活用する場合は、「対象機器」「申請期間」「上限額」を必ず最新要項で確認してください。

多摩地域では 多摩市 において「住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金」があり、蓄電システムについて「設置費用の1/4(上限6万円)」という補助例があります。

このように市町村単位でも補助が出ているため、都内で店舗・住宅を所有している方は住居所在地の市町村の補助を調べておくと有利です。

補助金を最大化するためには「国 → 都 → 区市町村」の順で制度をチェックすることが鍵です。

国の制度が対象であれば、その後に東京都の制度を受け、さらに区市町村の上乗せを受けることで、自己負担を限りなく抑えることが可能です。

実際には、各制度の対象機器や経費が異なるため、すべてが重ねて適用できるわけではありません。

調べたところ、東京都の補助が「1kWhあたり12万円」など高水準であるため、区市町村との併用で数十万円から100万円超の支援を受けるケースが見られます。

ただし、併用にあたっては「同じ経費に対して補助金を二重に受けない」などのルールを守る必要があります。

併用申請を成功させるためには、次の点を押さえましょう。

これらを事前にチェックし、施工契約前に補助条件を確認すれば、申請手続きで慌てることが減ります。次は実際の申請の流れを見ていきましょう。

補助金を上手に活用すれば、初期費用を抑えながら高性能な蓄電池を導入できます。

この章では、東京都の補助金対象メーカーや、申請に強い施工業者の選び方を具体的に紹介します。

さらに、太陽光やV2Hとの同時導入で得られる効果や、申請時期の見極め方も解説します。

東京都の補助金は、国の登録機関である「一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)」に登録されている蓄電池が対象です。

SII登録とは、国が性能や安全性を確認した蓄電池製品であることを意味します。

主要メーカーの多くが登録されており、性能や価格のバランスを考えて選ぶのがポイントです。

| メーカー名 | 主なシリーズ名 | 特徴 |

|---|---|---|

| シャープ | クラウド蓄電池システム | AI制御で電力を自動最適化。太陽光との連携性能が高い |

| パナソニック | 創蓄連携システム | 国内実績が豊富で信頼性が高い。家庭向けから業務用まで幅広く対応 |

| 京セラ | Enerezza(エネレッツァ) | 長寿命バッテリーを採用し、災害時の停電対応に強い |

| 長州産業 | スマートPVマルチ | 太陽光との同時設置でコスパが高く、家庭向けに人気 |

| ニチコン | ESS-U4シリーズ | EV連携対応モデルもあり、V2Hとの組み合わせに最適 |

表のように、どのメーカーも補助金対象となるSII登録製品を展開しています。

設置費用や目的に応じて、自宅の電気使用量や太陽光の有無に合った製品を選ぶのがポイントです。

蓄電池をお得に導入するには、補助金制度に詳しい施工業者を選ぶことが欠かせません。

手続きや書類作成を代行してくれる業者を選ぶと、申請漏れや不備を防げます。以下の項目を参考に、信頼できる業者を見極めましょう。

複数社を比較することで、費用だけでなく対応の丁寧さやサポート体制の違いが見えてきます。

特に補助金の申請は細かいルールが多いため、申請サポートを行う施工業者を選ぶことが成功のカギになります。

蓄電池は太陽光発電やV2H(車と家の電力をつなぐシステム)と同時に導入すると、補助金の条件を満たしやすくなり、電気代削減効果も高まります。

特に東京都の補助制度では、太陽光発電設置済みまたは再エネ契約をしている家庭が補助対象とされています。

併用によって昼間の発電を貯め、夜に使うことで電気料金のピークを抑えられます。

太陽光+蓄電池のプランを比較して、長期的にコスパの良い導入を検討しましょう。

補助金制度は年度ごとに予算が決まっており、上限に達すると受付が早期終了します。

例年、募集開始から数か月で予算が埋まる傾向があるため、見積もりを取ったらすぐに申請準備を始めるのが理想です。

公式サイトでは「予算残額」が随時更新されているため、申請を検討している方は必ず最新情報を確認してください。

早めの準備とスケジュール管理が、補助金を確実に受け取るためのポイントです。

ここまで、2026年度の東京都蓄電池補助金について、金額・条件・申請の流れ・注意点などを詳しく見てきました。

補助制度は年度ごとに見直されますが、基準や仕組みを理解しておくことで、申請をスムーズに進められます。

最後に、この記事の要点を整理しながら、成功につなげるためのポイントをまとめます。

東京都の補助金は、国や区市町村との併用でさらにお得に活用できます。

制度の目的は「災害に強い住宅」と「再生可能エネルギーの普及促進」です。

太陽光発電やV2Hと組み合わせることで、補助金額が上乗せされるケースもあります。

補助金額は例年1kWhあたり12万円前後が目安で、対象はSII登録済みの新品蓄電池です。

申請時期を逃さず、早めに準備を進めることが何より大切です。

補助金を確実に受け取るためには、次の3つを意識して動きましょう。

この3点を守ることで、書類不備や不採択を防ぎ、スムーズに交付決定まで進められます。

特に、工事を始めてから申請すると対象外となるため注意が必要です。

補助金の申請は手続きが複雑で、制度変更も頻繁に行われます。そのため、補助金申請の実績がある専門業者に相談するのが安心です。

自分で申請するよりも手続きが早く、必要書類の不備も防げます。

補助金の残額や締切時期は常に変動しているため、今から準備を始めておくことが補助金獲得への近道です。

※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

蓄電池

太陽光発電

V2H